農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識 2014

【現場で役立つ農薬の基礎知識 2014】[8]水稲の本田防除 病害虫に快適な季節、しっかり防除を2014年6月4日

・高湿度を好む「いもち病」

・背の高い品種は要注意「紋枯病」

・初期防除が大事な害虫

・育苗箱処理剤を防除の中心にすえる

ゴールデンウイークも過ぎ、普通期の田植えが本格化する頃となった。季節的にも夏日を観測する地域もあり、いよいよ、梅雨を迎えて蒸し暑くなって、水稲本田の病害虫にとって快適な季節の到来である。

水稲栽培にとって、この時期、つまり田植えが終わり中干しころまでの時期は、幼穂形成や必要茎数確保に大変重要な時期であるととも、重要な病害虫防除時期でもある。というのも、この時期の病害虫の発生状況が、最終的な水稲の生育や収量に大きな影響を及ぼすことも多く、特にいもち病などでは、葉いもちの発生量が多いと、被害の大きな穂いもちの発生増に結びつくことが知られている。最後に泣きをみないように、この時期の防除をしっかりとやっておきたいものである。

以下、この重要な時期の上手な病害虫防除のあり方について取材し、整理してみたので参考にしてほしい。

※この記事は2014年に掲載した内容です。最新記事はこちらをご覧ください。

【水稲本田に発生する病害虫】

◆高湿度を好む「いもち病」

水田に発生する病害で最も大きな被害を発生させるのは、いもち病である。糸状菌(かび)が引き起こす病害で、25℃?28℃の温度を好み、しとしと雨が長時間続くときに多く発生する。これは、いもち病菌は、水滴がなければ、うまく発病できないという性格を持っているからである。病斑ができてからも、次世代の胞子を飛散させるには90%以上の高湿度が必要であり、とかく蒸し蒸しの状態が好きな病害なのである。

被害はどの段階も大きい。苗いもちの場合、初期生育が悪くなって収量が減ったり、葉いもちの伝染源になって病害の蔓延の原因となったりする。葉いもちの場合、たくさんの病斑に葉がやられて生育が抑制され、ひどい場合は新しい葉も出すくみ状態となり、いわゆる"ずりこみ"状態となる。この状態になると、もはや収穫も望めなくなる。

穂いもちの場合、穂首や籾に病斑ができるが、穂首に病斑ができると、首から先の穂に栄養が届かなくなり、籾が入らない白穂になるし、籾に病斑ができると稔実不良となったり、着色米の原因ともなる。

◆背の高い品種は要注意「紋枯病」

いもち病の次に問題となるのが紋枯病である。この病害も糸状菌(かび)が起こすが、いもち病とは違う種類のかびである。

稲の水際の茎葉部に、雲形で中央が灰白色の病斑をつくり、それから、だんだんと上位に病斑が伸びていき、止葉まで達することがある。そこまで行くと、減収の被害が出る。

また、念実が悪くなったり、茎葉が病斑によって弱まって倒伏しやすくなるので、コシヒカリなど背の高い品種は要注意である。株間の湿度が高いと発病が多くなるので、茎数が多い品種はもちろん、窒素過多による過繁茂などは発病が多くなる要因となるので注意したい。

その他、近年発生が多くなっている稲こうじ病やごま葉枯病、細菌が原因の白葉枯病や籾枯細菌病などがあるが、気候や地域によって発生状況が異なるので地域の指導機関の情報などを入手してしっかりと対策してほしい。

【初期防除が大事な害虫】

一方害虫では、田植え直後から発生するイネミズゾウムシやイネドロオイムシ、セジロウンカ、ヒメトビウンカ、ツマグロヨコバイなどが主な対象害虫である。これらは、まだ幼いイネの葉を加害し、初期生育を遅らせたり、ウイルス病を媒介したりする被害をおこすが、初期の防除をきちんと行っていればそれほど怖いものではない。

どっちかというと後期に発生する害虫(トビイロウンカや斑点米カメムシなど)の方が怖いが、ニカメイガなど後半の発生を抑えるためにこの時期の発生量を減らしておいた方がよい害虫もあるので、特に常発地では防除の手を抜かないようにしていただきたい。

◆上手な防除とは?

近年激しい気候変動に伴い病害虫の発生状況が年々変化し、発生に応じた適切な防除が難しくなっているようである。加えて、特別栽培米など農薬の使用回数が制限される栽培も多くなっているため、使用回数が少なく、しかもどんな場合でも効果の上がる防除対策が望まれている。

【予防が最も効率良い防除】

最も効率的な防除とは何であろうか?

「病害虫が発生した時に必要な農薬を必要な量だけ散布することだ。出もしない病害虫の防除に農薬を使うのはナンセンスだ。」という意見がある。

もっともな意見でもあるが、必ずしも現状にあっているとは言えない場合もある。例えば病害の場合、病斑が見つかった時にはじめて発生が確認されるが、病害には、感染してから発病するまで症状が出ない期間(潜伏期間)があるので、目の前の病斑以外にも、発病はしていないがすでに感染しているものがいる可能性が高い。

つまり、病気が見つかった時に見つかった部分だけ防除してしまった場合、実は隠れた病害を取りこぼしてしまうこともあり得るということだ。それで、潜伏していた病害が病斑として出現した時、再び農薬を撒かなければならなくなる。農薬の使用回数は圃場に対してカウントされるので、このような防除を行っていれば、農薬の使用回数はあっという間に回数上限に達してしまうだろう。

また、稲の表面を保護する、いわゆる保護剤を使えば新たな感染を防ぐことはできるが、既に潜伏している病害には効果がないため、防ぎきることができない場合もある。このため、効果を持続させるためには、繰り返し散布しなければならないことも多く、害虫防除でも同じようなことがいえる。

ということは、病害虫が飛んで来る前に長期に効果が持続する農薬を使用しておくことが、一番少ない回数で、安定した防除が得られる防除法なのではないか。

もちろん、地域単位で全く出ない病害虫には防除の必要はないが、地域で毎年発生する病害虫に対しては、年々発生時期や発生量が変わると変化に対応するためにも長期に持続する農薬をあらかじめ散布しておいて、確実に防除する方がより効率的な防除法だといえる。

◆育苗箱処理剤を防除の中心にすえる

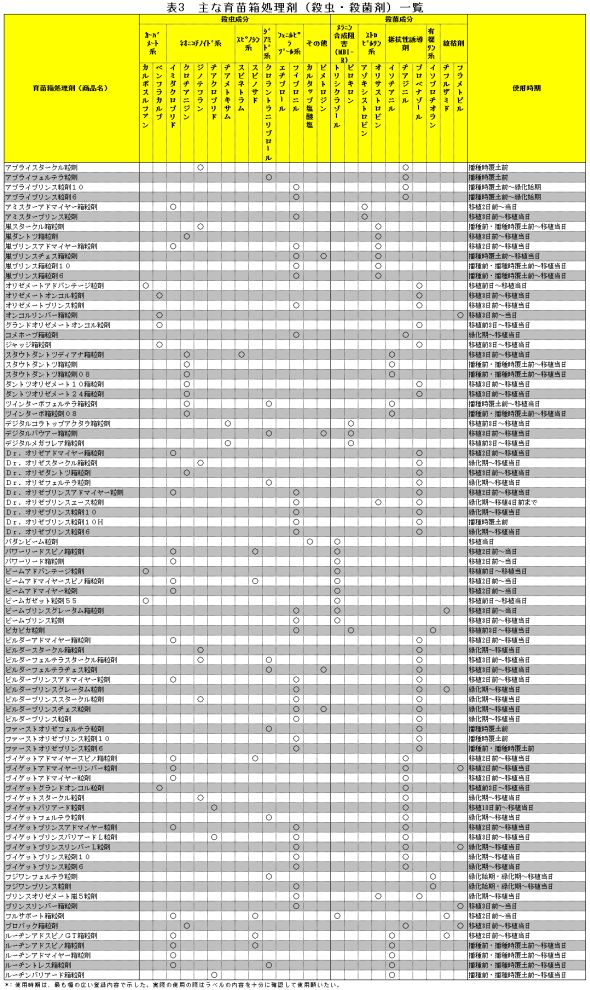

長期に効果が持続し、しかも少ない防除回数で安定した防除効果を得ることができる農薬の代表は、長期持続型の有効成分を含む育苗箱処理剤であろう。表に、主な育苗箱処理剤とその有効成分の特性一覧を作成したので参考にしてほしい。

殺菌剤成分では、ストロビルリン系や抵抗性誘導剤イソチアニル(商品名:ルーチン、スタウト、ツインターボ等)やプロベナゾール(商品名:Dr.オリゼ等)などは、育苗箱に処理することで長期に効果を持続させる力に定評がある。

ただし、ストロビルリン系薬剤には耐性菌発生の報告もあるので、指導機関の情報などを十分に確かめてほしい。

重要な記事

最新の記事

-

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(1)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(1)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日 -

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(2)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日

地域を守る闘いに誇り 元農林中金副理事長 上山 信一氏(2)【プレミアムトーク・人生一路】2025年4月1日 -

JA全農が新規採用職員入会式 石川佳純さんが激励 279人に辞令2025年4月1日

JA全農が新規採用職員入会式 石川佳純さんが激励 279人に辞令2025年4月1日 -

ベトナム産米、2万トンの日本向け輸出計画 国産米に近いジャポニカ米 きらぼし銀行支援2025年4月1日

ベトナム産米、2万トンの日本向け輸出計画 国産米に近いジャポニカ米 きらぼし銀行支援2025年4月1日 -

政府備蓄米 第2回入札は100%落札 60kg2万722円2025年4月1日

政府備蓄米 第2回入札は100%落札 60kg2万722円2025年4月1日 -

米卸の在庫 集荷業者外からの仕入れ増える 2月末2025年4月1日

米卸の在庫 集荷業者外からの仕入れ増える 2月末2025年4月1日 -

全国の総合JA数 496 4月1日現在2025年4月1日

全国の総合JA数 496 4月1日現在2025年4月1日 -

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(1)2025年4月1日

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(1)2025年4月1日 -

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(2)2025年4月1日

【農業機械安全性検査新基準の解説】機械の側から危険な作業をなくす 農研機構に聞く(2)2025年4月1日 -

7年産米概算金は先物市場の価格が参考に【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月1日

7年産米概算金は先物市場の価格が参考に【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月1日 -

活力ある土づくり実践集団連絡協議会研修会を開催 JA全農山形2025年4月1日

活力ある土づくり実践集団連絡協議会研修会を開催 JA全農山形2025年4月1日 -

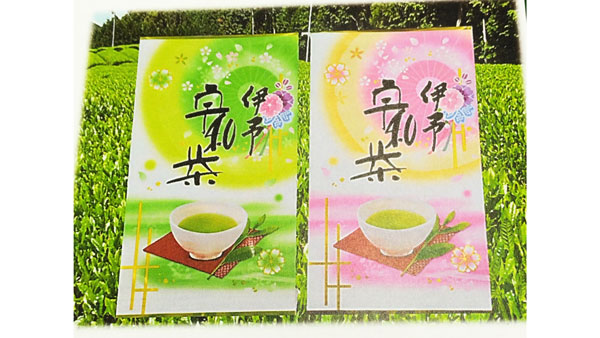

山あいで育った「宇和茶」の甘みと香り 遠赤外線製法でじっくり乾燥 JAひがしうわ2025年4月1日

山あいで育った「宇和茶」の甘みと香り 遠赤外線製法でじっくり乾燥 JAひがしうわ2025年4月1日 -

ササニシキのDNA継ぐ新たな神話 大崎耕土が生んだ「ささ結」 JA古川2025年4月1日

ササニシキのDNA継ぐ新たな神話 大崎耕土が生んだ「ささ結」 JA古川2025年4月1日 -

北総台地で育った「べにはるか」使った干し芋 サツマイモ本来の自然な甘み JA成田市2025年4月1日

北総台地で育った「べにはるか」使った干し芋 サツマイモ本来の自然な甘み JA成田市2025年4月1日 -

和歌山の旬を産地直送で「ココ・カラ。和歌山マルシェ」オープン JAタウン2025年4月1日

和歌山の旬を産地直送で「ココ・カラ。和歌山マルシェ」オープン JAタウン2025年4月1日 -

JAみやざき「Tege Mahalo(テゲマハロ)」リニューアルオープン JAタウン2025年4月1日

JAみやざき「Tege Mahalo(テゲマハロ)」リニューアルオープン JAタウン2025年4月1日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2025年4月1日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2025年4月1日 -

【役員人事】農林中金アカデミー(4月1日付)2025年4月1日

【役員人事】農林中金アカデミー(4月1日付)2025年4月1日 -

埼玉県で開催予定の第75回全国植樹祭に木製品寄贈、木育授業も実施 農林中金2025年4月1日

埼玉県で開催予定の第75回全国植樹祭に木製品寄贈、木育授業も実施 農林中金2025年4月1日 -

300名にプレゼント「農作業スタートダッシュ応援キャンペーン」4/1から開催 デンカ2025年4月1日

300名にプレゼント「農作業スタートダッシュ応援キャンペーン」4/1から開催 デンカ2025年4月1日