最新の土壌病害虫対策を報告 土壌病害虫対策フォーラム 2015年12月11日

農水省は植物防疫全国協議会と共同で12月9日、農水省(東京都千代田区)で「第21回 農作物病害虫防除フォーラム~今後の土壌病害虫対策を考える~」を開いた。

◆抑えきれていない被害

開催にあたって、農水省消費・安全局植物防疫課課長島田和彦氏が挨拶を行い、今回のフォーラムについて、まず北海道でシロシストセンチュウが確認された事に触れ「土壌を介する病気というものは難防除の病気」だと話した。またこれまで土壌病害に対し効果があるとされていた臭化メチルが使用全廃となることを踏まえ、フォーラムではそれに代わる技術を紹介してほしいと述べた。あわせて農産物の輸出や地域の特産品について「化学農薬だけでは対応できない生産をしている人もいる」と話し、IPM(総合的病害虫・雑草防除)について知ってもらいたいとした。

臭化メチルは、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書締約国会合」でオゾン層破壊物質に指定された。現在、一部の土壌くん蒸などで必要不可欠な処理については「不可欠用途」として使用が認められているが、基本的に全廃することになっている。

農研機構中央農業総合研究センター上席研究員・津田新哉氏は「土壌病害虫対策の現状と展望」について、同機構で各種土壌病害防除マニュアルを販売配布しているのに被害が抑えきれていない現状について触れた。その原因として、▽技術情報の周知徹底、▽使用技術の適正処方(技術に適した温度や湿度、そして土壌の汚染状況など)、▽処理ほ場の土質特性や立地条件などにより対処法が異なる点、▽日本の南北で気象条件が違うこと、▽住宅地にあるほ場と中山間地では立地条件が異なる点、▽産地ブランド化などにより、周年栽培や輪作経営が行われ、一年の中で防除を行う隙間を畑に対して作ることが難しい点などを挙げた。

フォーラムでは前半に予察防除、後半に技術防除の紹介が行われた。

◆自分の畑を知るための技術

東京農工大学大学院農学研究院豊田剛己教授は、「分子生物学的手法を用いたセンチュウ密度と被害程度の予察」について話した。豊田教授は土壌に生息するセンチュウの特性について、土壌を循環させるために有益なセンチュウと植物に寄生するために防除が必要なセンチュウがいることを話した。そのうえで土壌にいるセンチュウを測定する従来の方法と、新しい測定法である分子生物学的手法について説明を行った。従来の測定方法では身動きをしたセンチュウについて調べることができるが、卵までは確認できない点、またセンチュウの確認に技術が必要な点などの問題があるとした。

東京農工大学大学院農学研究院豊田剛己教授は、「分子生物学的手法を用いたセンチュウ密度と被害程度の予察」について話した。豊田教授は土壌に生息するセンチュウの特性について、土壌を循環させるために有益なセンチュウと植物に寄生するために防除が必要なセンチュウがいることを話した。そのうえで土壌にいるセンチュウを測定する従来の方法と、新しい測定法である分子生物学的手法について説明を行った。従来の測定方法では身動きをしたセンチュウについて調べることができるが、卵までは確認できない点、またセンチュウの確認に技術が必要な点などの問題があるとした。

分子生物学的手法ではセンチュウごと土を粉砕し、DNA量を測定することで卵まで観察することができると紹介した。どの部分の土を採取すればよいかという点については、農家の人が被害がひどいと判断した場所で診断することが一番だとした。

続いて、農業環境技術研究所研究専門員對馬誠也氏が「次世代型土壌病害管理 -ヘソディムの概要と研究普及の現状と課題-」について話した。對馬氏は農水省の委託プロジェクトの「eDNAプロジェクト」(2006年~2010年)で全国の多様な土壌生物性(細菌、糸状菌、線虫)を解析できるDNA技術を開発し、土壌診断が比較的簡単に行えるようになったことを踏まえ、ヘソディム「健康診断に基づく土壌病害管理」の提案・拡大について述べた。ヘソディムはヒトが健康診断を行うのと同じ要領で、土壌の発病のしやすさなどの診断項目のもとカルテをつくり、結果を踏まえて土作りなどの対策を行う。また、土壌くん蒸剤の削減・低コスト・環境に優しいことを目標にしたIPM的対策が中心で、畑単位で診断を行っていく。

對馬氏は、カルテを作る事で何年も情報を蓄積できる利点があるとし、生産者自らが畑の観察を行い、誰よりも自分の畑に詳しくなることが大切だと強く訴えた。

◆輪作や天然物原料の肥料で防除

「転炉スラグを用いた土壌pH矯正による土壌病害の被害軽減技術」について、農研機構東北農業研究センター上席研究員門田育生氏が講演を行った。

転炉スラグは、鉄鋼から鋼を製造するための製鉄所の転炉で副成される資材で、原料はすべて天然物(鉄鉱石・石灰石・コークス)。また1600度の高温で生産されるため、カドミウムやヒ素などが全く含まれていない。

日本は酸性土壌が多いため、以前から消石灰や炭酸カルシウムなどを主成分とする石灰質肥料で土壌の酸性改良を行ってきたが、土壌pHが高くなるにつれ、発生が少なくなる病害があることが分かっていた。しかし土壌pHを上げすぎると作物の微量要素欠乏症を引き起こし健全な生育維持を保てないため、被害軽減が難しかった。

今回の技術では、微量要素を豊富に含む転炉スラグを原料とした石灰質肥料で酸性改良すると、pH7.5程度でも微量要素欠乏による生理障害を生じないことが分かった。また、その矯正効果が数年続くことも分かった。ただし転炉スラグはフザリウム属菌に対して殺菌作用がないことから、被害が軽減されても病原菌密度が減少しているわけではないため、ほ場外に出る際などには注意が必要だとした。

「ナス半身萎凋病を抑制する輪作体系の実証」について、群馬県農業技術センター独立研究員池田健太郎氏は、ナスが国内でもっとも消費される野菜の一つであるとした上で、ナスは半身萎凋病の病原菌に対する感受性が高く被害が甚大だと話した。

病原菌は土壌伝染性植物病原糸状菌で、病原菌の耐久体である微小菌核は土壌に長く生存する。

池田氏は、ナスとブロッコリーとの輪作により病原菌の抑制が可能なことを明らかにした。ナス半身萎凋病はブロッコリーに感染しても、地上部に進展できず、微小菌核の形成が著しく抑えられることが考えられるとした。

「 土壌還元消毒の消毒メカニズムと実践事例」について、園芸植物育種研究所研究員門馬法明氏が講演を行った。日本とオランダで同時期にそれぞれ開発された土壌還元消毒は、現在ではASD(Anaerobic soil disinfestation)の呼称が一般的で、両国で古くから土壌くん蒸消毒の代替として利用されている。

土壌還元消毒の手順は、[1]易分解性有機物(米糠などの固形有機物や低濃度エタノールなどの液体有機物など)の添加で土壌微生物を活性化させ、[2]地温の上昇などのためプラスチックフィルムによる被覆を日本の場合2~3週間ほど行い、消毒期間とし、[3]消毒後はフィルム除去や植穴を開けるなど酸素の追い出しなどを行う。

同フォーラムは平成7年から毎年1回、近年の病害虫防除に関する試験研究の成果や先進的な取組事例などについて紹介し意見交換などを行っているもの。

(写真)フォーラムの様子

(関連記事)

・「農作物病害虫防除フォーラム~今後の土壌病害虫対策を考える~」 (15.11.30)

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

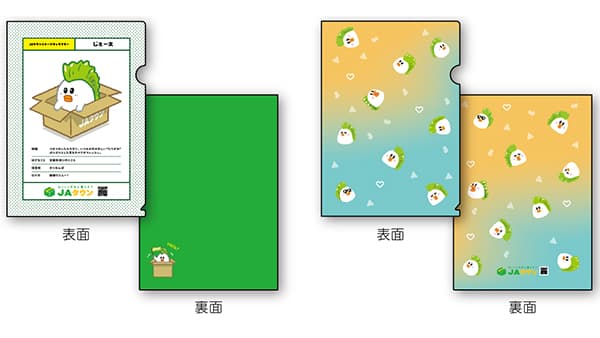

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日 -

地球環境保全へ 持続可能な生産と消費で負荷を低減「ネイチャーポジティブ宣言」発表 パルシステム2025年4月28日

地球環境保全へ 持続可能な生産と消費で負荷を低減「ネイチャーポジティブ宣言」発表 パルシステム2025年4月28日 -

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日