【小松泰信・地方の眼力】地域政策の復権2017年7月26日

「カマンベールチーズ、イベリコ豚、パスタ、ワイン…。貿易自由化交渉のニュースに、こんなおいしそうな単語が並ぶのは初めてじゃないかしらと思う」と、極めて軽いイントロで始まる論説(毎日新聞〝ウラから目線〟7月12日)。この軽さ、何のひねりもなく最後まで続く。

◆いいことあるぞ~♪ 日欧EPAってケイハク

「これら(カマンベールやモッツァレラ)にかかる高い関税をゼロにしてくれる協定と聞けば、『いいね!』の気分になる。正直、今までの貿易自由化協定には、いいね!がなかった」そうで、「1億人の消費者の得より、政治力のある特定の生産者の目線に偏っていた」と、素朴な本音が続く。でも、その1億人の中に生産者も入っていることをお忘れなく。そして、「関税をなくしたりして外国の製品が日本の市場に入りやすくなる合意は日本の『譲歩』『負け』だから×、みたいな。報道も責任大だ」と、ただす必要もない襟をただそうとする。さらに、このような生産者目線が、「自由化やグローバル化は悪、という不幸な誤解を勢いづけ」、「外国の生産者がもうかり、自国の農家や中小企業が苦しめられるイメージの陰に消費者の得は隠れた」と、不幸な誤解で話は続く。こんな僥倖にすぐにでも有り付きたいが、少し長めの待ち時間があることを知って嘆息。締めは「『モッツァレラやシャネルのバッグを安く買いたい』を巻き込んだ『保護主義との戦い』にしないと」と、鼻息は荒いが、内容は薄くて軽い。

◆〝いいね!〟につられて食料安全保障を手放すな

その薄さと軽さをたしなめるように荻原博子氏がわかりやすく解説している(『サンデー毎日』7月18日発売)。

まず、「安い農産品は、消費者にはメリット。ただ、農家にとってはどうなのかという疑問が残ります」として、一面的な見方を牽制する。そして「今の世界では、先進国が農業国で、開発途上国が工業国」という「食料の南北格差」問題の存在を指摘する。その格差は、〝農畜産物の生産には、多くの時を経て蓄積された技術が必要で、一朝一夕には作られない〟ことから生まれるため、経済的な余裕がないと農業国にはなれない、とする。「...先進国が農業国でいられるのは、農家に対して政府が莫大な補助金を出しているから。...世界的な食料危機に備えるため。一朝一夕にはできない農業に普段から補助金をたっぷりと出すことで、一定以上の食料を確保し、食料危機が来ても自国民を飢えさせないため。つまり、安全保障の一環」と、噛んで含めた説明。故に、「...もし食料危機になったら、彼らは自国民ファーストで輸出を止めます」と、単純な消費者目線を覚醒させる。

さらに、「関税を撤廃して、日本の農業の競争力を高める」という政府の姿勢に対して、「補助金漬けの海外の低価格な農産物が押し寄せてきたら...」、先進的な農家から潰れることを予言する。「...先進的な農業ほど、銀行からお金を借りて機械化し、人を雇っている」ことがその理由。故に、自由貿易という錦の御旗の元で、「食料の安全保障」を手放すような協定を結ぼうとしていることが、「本当に国益につながるのか」という疑問を呈し、「もう一度立ち止まって考える」冷静な姿勢を求めている。

柴田明夫氏も、「保護主義的な動きの中、自由貿易を高く掲げるとの強い政治的意思を示すことができた」との安倍首相の姿勢に対して、世界の貿易(輸出)額が減少傾向にあることから、「最近の世界貿易の流れは『保護主義』より、むしろ『反グローバル化』」であり、「今や格差、貧困、環境破壊など、行き過ぎたグローバル化による弊害が目立ってきた」として、「大枠という形で合意を急ぐのであれば、同時に国内の農業基盤を固めるべきであろう」と、指摘する(毎日新聞7月22日)。

◆地域政策を後退させるな

農業基盤を広義にとらえると、それは農村地域のあり方、つまり地域政策のありようと強く結びつかざるを得ない。

日本農業新聞(7月24日)の社説は、〝農政と地域政策 このままでは「脱輪」だ〟という見出しで、地域政策の後退を憂いその復権を求めている。

「産業政策と地域政策は農政の『車の両輪』といわれてきた。昨今の農政は前者の輪を回すのには熱心だが、後者の輪はしぼむばかりだ」と危機感を募らせる。そして地方創生の時代であるにもかかわらず、農水省における地域政策の存在感の乏しさを嘆き、「このままでは『補助輪』への格下げどころか、脱輪しかねない。戦略を練り直して、地域政策の旗を掲げ直す時だ」とする。

さらに、「中山間地域は...、国土保全や水源の育成など重要な多面的機能を果たしている。...国内では地方への若い移住者が増えるという明るい兆しが見える中、地域政策の後退は時代に逆行している」とする。そして、農業サイドからの多様な切り口(ジビエ、農福連携、定住促進、農泊など)は、「安倍政権が現在進める構造改革や規制緩和と違って、だれも排除せず、抵抗勢力も既得権益層もいない。『対決型』の施策ではないからこそ、農村にも国民にも受け入れられやすい」として、活路を示唆している。

◆若い地方移住者が地方のディストピア化を救う

内田樹氏は、〝若い移住者が増えている〟ことに注目し、この国の近未来の姿を展望している(「この国の近未来にある『荒涼』と『仄光(そくこう)』、前掲『サンデー毎日』)。

氏は、「都市住民の地方移住は3.11以来途絶えることなく続いているが、メディアはこれを特に重要なことだとは考えていないらしく、ほとんど報道されることがない。...私はメディアと政府のこの無関心にむしろ興味をそそられる」と、皮肉を込めて指摘する。なぜ政府が無関心であるか、それは国交省による「コンパクトシティ」構想(中心部に行政機能や商業地、住宅地などを集中させた都市の形態)とは真逆の流れであるから。そしてメディアは政府のご意向を忖度するからだ。

「人口減によって行政サービスが劣化した地域の人々は、生業を捨てて、『地方都市』へ移住することを余儀なくされる。高齢者を地方都市へ集めれば、地方都市が高齢化するだけの話...。そして、何年か経って、...コンパクトシティはかつての里山と同じステータスになる。...最終的に首都圏に列島の人口の大部分が集まり、その外には『無住の荒野』が広がる」とし、その未来社会をディストピア(逆ユートピア、暗黒郷、地獄郷)と呼んでいる。

他方、「...まだ豊かに残っている日本の国民資源、...豊饒(ほうじょう)な自然、美しい山河、農林水産の伝統文化、地域に根付いた芸能や祭祀(さいし)」を守る生き方を若き地方移住者たちは直感的に選んだ、と理解する。そして、この後はじまる「定常経済の時代」における世界標準となりうるような1つの代案の実践と評価し、ディストピア化を阻止する「仄光」と位置づける。

◆それでもあなたは...

数年前、ある会合で出会った北海道の大規模畑作経営者が、「わが家の農業経営は大規模化した。しかし気づいたら仲間たちは離農離村し、自分たちが通った学校は廃校となった。経営は発展したが、地域は廃れた。形容しがたき心境です」と、呟かれたことを思い出す。日欧EPAが「農」ある世界にもたらす悪影響は少なくない。それは、消費者にも少なからず及ぶことになる。

それでもあなたは〝貿易自由化、いいね!〟と微笑んで、チーズをつまみにワインを嗜まれますか。

「地方の眼力」なめんなよ

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

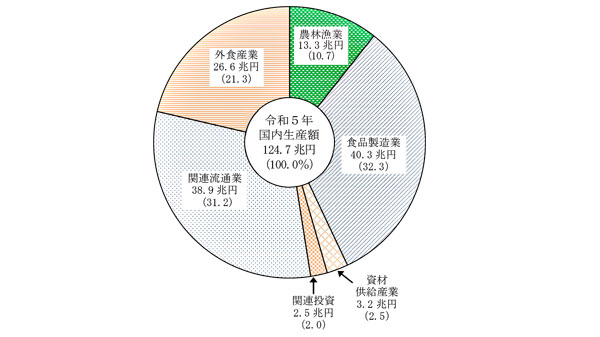

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日