【小松泰信・地方の眼力】被災地よりカジノという国難2018年7月18日

7月17日、農水省は西日本豪雨などによる農林水産関係の被害額が529億7000万円になったことを明らかにした。被害は35道府県に及んだが、全容は把握できていない。齋藤健農相は17日の閣議後の記者会見で、被害額が「まだ増える」との見方を示した。(山陽新聞7月18日)

◆愛媛県の1次産業被害と必要な長期的支援

愛媛新聞・社説(16日)によれば、15日時点で農業関係だけで1464件、363haの被害。農道の寸断でいまだ自身の園地に入れない生産者もおり、全容把握には至っていないが、被害は拡大するのが確実な状況。元の生産水準を回復するには、年単位の時間を要することが想定される地域があることから、高齢化した生産者の廃業を招き、担い手不足が加速することを強く危惧している。1次産業の衰退は、地域の衰退に直結するとの危機感を持ち、一日も早い生産基盤の回復に向け、支援に全力をあげなければならない、としている。

愛媛新聞・社説(16日)によれば、15日時点で農業関係だけで1464件、363haの被害。農道の寸断でいまだ自身の園地に入れない生産者もおり、全容把握には至っていないが、被害は拡大するのが確実な状況。元の生産水準を回復するには、年単位の時間を要することが想定される地域があることから、高齢化した生産者の廃業を招き、担い手不足が加速することを強く危惧している。1次産業の衰退は、地域の衰退に直結するとの危機感を持ち、一日も早い生産基盤の回復に向け、支援に全力をあげなければならない、としている。

かんきつ園の被害が甚大で、JAえひめ南管内全体では10日時点で果樹園地2000haのうち1割で農地崩壊の被害が見込まれること。水稲や野菜類も土砂流入や冠水の被害を受け、収穫前の夏野菜やスイカが商品価値を失い、酪農では搾った生乳が停電で冷やせず、廃棄処分に追い込まれたこと。これらから、「壊滅的な被害を受けた生産者には長期的支援が不可欠」とする。

◆真備町農家の悲痛な叫びと復旧への小さな一歩

日本経済新聞(18日)には、岡山県において出荷最盛期を迎えようとするブドウやモモなどが大打撃を受けていることが報告されている。広い範囲が浸水した倉敷市真備町の果実生産者(59)のブドウ畑には大量の土砂が流入した。推定被害額は400万円。ハウスの損傷や農業機械の水没もあって「生産を復活させるメドが立たない」とのこと。

もちろん、この情況に対して、地域として手をこまぬくことなく復活への道を一歩踏み出していることを山陽新聞(18日)が伝えている。その真備町にあるJA岡山西のブドウ選果場が17日までに再稼働した、というちょっとうれしい記事である。選果場は豪雨で高さ4~5mまで浸水。水が引いた9日には、ひざまで泥がたまり、段ボールなどが散乱、梱包機は水没。しかし、「生産者の意欲を低下させないためにも、一刻も早く稼働させたかった」(同JA真備西支店長代理)ため、9日からJA職員や生産者約30人で復旧作業にあたった。13日には稼働再開、17日に箱詰め作業となった。もちろん冠水したハウスも多く、現在出荷できるのは10名で、収穫期を迎えた生産者の半数ほど。出荷量も前年同期の4分の1。しかし、「こんなに早く出荷できるようになり、ありがたい。真備のピオーネが頑張っていることを知ってほしい」と言う生産者(58)の言葉にはコメント無用。

◆心身のケア最大限支援を

復旧を目指して立ち上がるためには、落ち着いた休息の場、生活の場が不可欠である。

山陽新聞・社説(17日)によれば、岡山県内は被害が甚大な前述の真備町を中心に3000人近くが避難所に身を寄せ、避難者数は全国の半数超を占めており、長引く避難所生活で体調を崩している人も少なくない。「東広島市や愛媛県西予市では避難所にいた高齢者らの死亡が確認された。詳しい死因は明らかでないものの、生活環境の激変が背景にあるとみられる」として、避難者の命をどう守るかを、喫緊の課題の一つにあげている。

例えば、混み合う避難所での慣れない生活によるストレスの蓄積から、精神的ケアのニーズが高まることを予想し、専門家の応援の必要性を強調する。加えて、過去の災害において障害者やその家族が周囲に遠慮して避難所に入らず、「在宅避難」していた例が多かったことから、自宅避難者への支援物資や情報の提供を忘れてはならないとする。そのため自治体に対して、「自宅避難者や災害弱者の把握に努めるとともに、近隣住民らの力も借りて孤立化を防ぐこと」を求めている。

朝日新聞・社説(16日)も、避難所には高齢者や妊娠した女性、障害者など、さまざまな人が集まるのに、「硬い床に所狭しと敷かれたブルーシートや毛布。疲れた顔で雑魚寝する被災者。何度も自然災害に見舞われてきた国でありながら、驚くことに、避難所の光景は半世紀以上、あまり変わっていない。無意識のうちに『避難所とはああいうもの』と思い込んでいないだろうか」として、避難所の環境改善を指摘する。倉敷市が避難者全員分の段ボールベッドの配給を要請したことをとりあげ、ベッドだけでなくトイレや食事なども含めて、被災者の「我慢」を当たり前としない避難所環境の底上げに旗をふれと政府を叱咤する。

◆ふるさと納税への期待

ボランティアによる体を使った支援が注目されているが、多様で長期的な支援が求められることは言うまでもない。

琉球新報・社説(14日)は、熊本地震を経験した大西一史熊本市長が、「物資の洪水を防ぐためにも『今は物資より義援金など金銭的な支援が一番良い方法だと思う』とツイッターでコメントした」ことを紹介している。

毎日新聞・社説(12日)は、「被災した人や地域を個人が支援する場合、金銭の寄付は現実的な手段だ。物資などの支援を個人が行うのは難しい。少しでも役に立ちたいと衣類などを送っても、逆に現地に負担をかけるおそれもある」という過去の経験から、ふるさと納税による資金的支援を取り上げている。賛否両論のふるさと納税制度ではあるが、「被災地を支援するふるさと納税は、返礼品を伴わない。純粋に自治体を応援するという意味では、これこそ、本来の目的に沿った出番である」と、期待を寄せている。

◆足が痛いだと! こっちは片腹痛し!

甚大な被害からの復旧に向けた、自助、共助の取り組みをよそに、安倍内閣はカジノ法案優先の姿勢。

「きのうから最終盤の国会審議が再開した。政府、与党は22日の会期末までにカジノを含む統合型リゾート施設整備法案などの成立を急ぐ構えだ。......カジノ法案は問題が多く、審議も十分でない。時間がないなら継続審議にし、喫緊の豪雨対策こそ優先させるのが政治の責任ではないか。被災者の支援金引き上げなど検討すべきことは多いはずだ」(山陽新聞・社説、18日)

「災害時に人命を守る情報システムを構築し、被災者が不快でなく過ごせる避難環境を常備するのにいくらかかるのか。オスプレイ1機買うよりずっと安いのではないかと思う。この期に及んで、誰も望まない『カジノ』法案を審議というのも、どうかしている。私たちはみな、出来の悪いディストピアSFみたいな現実を生きている」(中島京子・作家、毎日新聞・15日)

アベシンゾウ、右脚股関節周囲炎により15日に予定していた広島県訪問を取りやめる。被災地の人々はもっとひどい情況下に置かれている。這ってでも行け。外遊内患、国難男ゆえ、フランスだったらスキップして行ったはず。

「地方の眼力」なめんなよ

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

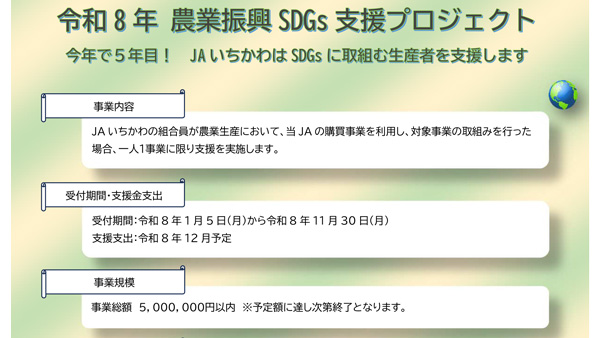

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日