【鈴木宣弘・食料・農業問題 本質と裏側】現場の農家・漁家を苦しめ続けるのが司法の役割なのか~諫早判決の非情2018年8月9日

2018年7月30日の諫早湾干拓をめぐる判決は、「排水門を開門させない」ために「形式論」を駆使した内容である。筆者は法律の専門家ではないが、常識的な立論からは考えられないような「珍説」が形式的に展開されている。形式的な法律解釈を駆使して人々を理不尽に苦しめるために法律や法律家が存在するのなら、こんな悲しいことはない。

そこには、現場の農家、漁家、住民にとって何とか皆が納得できる改善策を見出そう、現場を救おうとする意図は感じられない。国の意地とプライドのためだけに現場の農家と漁家を対立させ、苦しめ続ける非情が漂う。

国営諫早湾干拓事業は1950年代から計画され、紆余曲折を経て、1997年に、多くの漁業関係者、地元住民の反対を押し切って、「潮受け堤防」で諫早湾の最奥部を締め切って干拓地の造成を開始した。すでにこの干拓地では営農が行われているが、事業の影響で漁業不振になったとして、「堤防の排水門を開門して異変の調査を行うべきだ」と訴える漁業者側と「排水門を開門すれば、営農に悪影響がでる」と反対する営農者側の間で長年、論争が続けられてきた。

2010年、福岡高裁が国に対して「3年以内に5年間、開門せよ」と命じた漁業者側勝訴判決での福岡高裁の国への「開門命令判決」で問題も解決するかと思われたが、国は反対派の工事妨害などを理由に開門せず、そのうちに今度は営農者側が国に「開門するな」と求める訴訟を提起し、2013年、長崎地裁はこれを認める仮処分を下した。そして、今回、福岡高裁は、国が漁業者側に「開門を強制しない」ことを求めた「請求異議訴訟」の判決で、「開門は強制されない」という漁業者側の逆転敗訴の司法判断を下した。

◆H22年8月9日の共同漁業権と

H25年9月1日(8月31日の期限後)の共同漁業権は「別物」?

今回の判決理由が常識的には理解不能なのは、H15年9月1日に設定された共同漁業権がH25年9月1日に「更新」されているが、二つの共同漁業権は「別物」であり、漁業権の失効によって開門請求権が消滅した、という立論である。

同じ漁業者に漁業をする権利を再度付与したのは「更新」であり、漁業権の本質は何ら変化なく継続されている。これを「一度消滅したから権利も消滅した」という立論は、あまりにも形式的で無理があることは誰の目にも明らかである。

◆漁業権は社員的権利?

また、判決は、漁業権を「社員的権利」とし、「漁協が権利を持っていて、個々の漁業者は漁業権を免許された漁協に、たまたま所属していた組合員だから権利が行使できる」と説明している。これも漁業権の法的整理の歴史を理解していない「珍説」である。

浜に生まれ、浜で暮らし、生業を営み、先祖代々営々と浜を守ってきた地元漁民の権利を保護するため、明治以降、何度かの改正を経て「漁業法」によって、漁民の集合体としての漁協に漁業権を優先的に付与し、各漁家は、その行使権を持つという法的整理が確立された。もともと、そこで暮らして生業を続けていたのが先で、権利が後付けである。漁業権の権利の主体はあくまで漁協に属する漁業者集団であり、漁業権を免許される漁協は全員で行う共同管理の実施組織と理解される。「漁業法上の免許の権利とは、そもそも江戸時代からの長年の慣習としてきた漁業秩序を近代法に整備し、何度か改正されたものの、基本的な性格は慣行により成立した権利を行政が追認する性格のものである。」(佐藤力生・鳥羽磯部漁協監事)

2018年5月30日に出された漁業権付与の優先順位の廃止の方向性とも関連して、既存漁業者の「生存権的財産権」を軽視する流れは看過できない。 さらに言えば、漁業権に基づく漁業でなくても、その浜で昔から一本釣り漁師のような自由漁業を生業としてきた漁師にも被害を訴える権利は発生していると考えるのが常識であり、漁業権の有無だけを根拠にすること自体、ナンセンスである(田中克哲・漁業コンサルタント)。

◆費用対効果0.83の重み

一番の根本的問題は、大きな反対の声もあったのに、強引に事業を開始し、その後に生じた現場の問題に対して地元の人々の立場に立って事態の改善に努力せずに、取り掛かった事業の継続に意地とプライドをかけてしまった行政と、それをサポートするために「珍説」まで持ち出した司法のあり方であろう。

そもそも、筆者も何度か算定にかかわったが、公共事業の是非を判断する費用対効果は1以上(効果が費用を上回る)が求められる。諫早干拓事業の数値は、当初から1すれすれで、2002年に国が漁民の反対を押し切って工事を再開した直後には、事業規模縮小によって0.83と国も算定していた。数値の上では、諫早湾干拓事業は白紙に戻さなければいけないはずであった。

◆国民に寄り添う政治行政・司法を

本来、地域に住む人々の仕事と生活を守るためにあるはずの政治行政、司法が逆に人々を苦しめている。誰のために政治行政、司法があるのか。とりわけ、政治行政に問題があったときに、それを独立した権限で修正するのが司法の役割ではないのだろうか。その司法が常識的には理解できない形式論や珍説まで駆使して、国民でなく、政治行政をサポートしてしまったら、国民は誰を頼ればよいのだろうか。

常識では理解できない「形式論」を展開することこそが法律の専門家の専門家たる所以なのだろうか。形式的な法律解釈を駆使して人々を理不尽に苦しめるための司法に陥ってほしくない。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

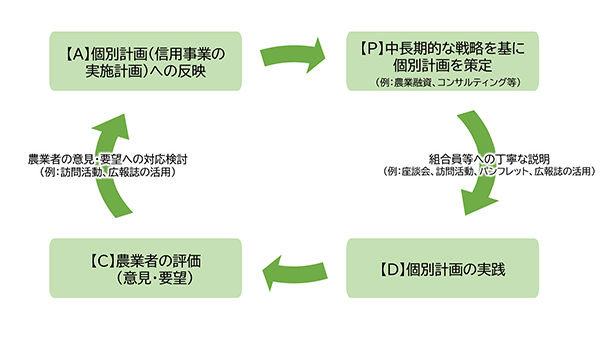

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日 -

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日

大規模植物工場でわさびの栽培技術開発を開始 海外市場向け生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月28日