【城山のぶお・リメイクJA】第25回 農協改革とは何だったのか(2) ―農業振興への貢献を通じて600万人を組織化する―2019年2月15日

それでは、准組合員問題についての核心は何か。それは、准組合員の位置づけにあり、准組合員を、1)従前のように、「地域に住居を有する意思なきJAの利用者」ととらえるか、はたまた2)「食とJA活動を通じて地域農業の振興に貢献する者(意思ある主役)」ととらえるかの違いにある。

これまでの准組合員の位置づけは、かつてのJA全中の総合審議会答申(1986年)で示されている通り、「協同組合運動に共鳴する安定的事業利用者」となっており、農業振興とは直接関係がない。

この位置づけの意識の根底にあるのは、JAは広く地域に開かれた組織であり、農業振興とは直接にかかわりがなくとも、事業利用を通じて地域住民をJAに迎え入れようとするもので、農協論から見ると、地域組合論に立つ考えである。

言うまでもなくこの考え方は、戦後の農協法の制定にあたって設けられた准組合員制度の活用を具現化したものであり、この制度は組合員について職能的な資格要件を問わないのがその特徴である。

かつての全中の総合審議会答申はこのことに忠実であり、またそうすることが組織拡大にとって好都合であったため、准組合員の位置づけは農業という職種に関わりなく「協同組合運動に共鳴する者」となってきたのである。

しかし、今回の農協改革でこうした地域組合の議論は、農協法の改正を通じ、また国会審議を通じて完全に否定された。したがって、JA側の整理も地域原理に基づく「協同組合運動に共鳴する者」では対応が困難になってきている。

半面で、全中が主張しているように地域組合論として、准組合員制度をJAが地域のインフラとしての役割を果たす仕組みとして欠かせないとの考えもあるが、この主張は、今ではほとんどの地域でインフラが整備されていること、またそのことを理由に、逆にインフラが整備されている地域での規制を正当化しかねない懸念をもっている。

まずは准組合員問題について、こうした理解を持つことが事態解決の前提になる。だが、現実には全中が准組合員についての位置づけを明確にしない、あるいはできないこともあってか、現在JAで取り組まれている准組合員対策も従前どおりであり、混迷状態にあるといっていい。

こうした事態を打開していくには、准組合員を「その地域に住居を有する意思なきJAの利用者」という考え方から、「食とJA活動を通じて地域農業の振興に貢献する者(意思ある主役)」に転換することにある。

もとより、JAは農業協同組合なのであり、准組合員も農業振興との関連で位置づけることでしか解決策はないと考えるべきであろう。この点、すでに平成13年の農協法改正で、農協の地区内に住所を有しない者であっても農協から産直で農産物の供給を受けている者や農協が設置する市民農園の利用者などは准組合員資格を認めることとなっている。

それでは、「食とJA活動を通じて地域農業の振興に貢献する者」とはどのようなことを意味するのか。まず、「食を通じた農業振興」についてであるが、このことについては、農業に対する意識転換が必要になる。

従来の考え方は、農産物を「つくる人と食する人」、「生産する人と消費する人」は別次元のものとして、言い換えれば農と食は分断して考えられている。しかし、生産者がいくら良き農産物をつくってもそれを食する人・消費者が存在しなければ農業振興は叶わない。

農業振興にとって、つくる人・生産者と食する人・消費者はコインの裏表の関係にあると考えるべきで、両者が連携することでその成果が得られる。

国の農業政策の規範である「食料・農業・農村基本法」も、従来の農業から食料(消費)と農村(地域)にウイングを広げている。

現在の総合JAは、戦前の産業組合の残滓を引きずり、農業者とは関係のない地域住民を准組合員として受け入れることで発展してきた。だが、こうした経緯とは別に、JAにおける正組合員と准組合員を、農と食の面から農業を支える存在と位置づけることで、食料主権の確立に向けて絶好の存在ポジションを得ることになるのではないのか。

その際、正組合員は、農業振興にとって生産の主役、准組合員は食を通じた農業振興の主役と位置付けることが肝要だ。准組合員は農業の単なる応援団ではなく、正組合員と准組合員が一体となって農業振興に取り組むことで新たな展望を開いて行くことができると考えるべきである。

准組合員の食を通じた農業振興への貢献は様々に考えられるが、その最も大きな貢献は、地域における農産物の買い支えにあるだろう。

正組合員と准組合員が一体となって農業振興に取り組むことでJA運動は国民運動になり、ピンチをチャンスに変えることができる。だが、こうした方向を阻んでいるのはむしろ正組合員・農家ともいえる状況があり、ここに准組合員対策の難しさがある。一方で、意識転換さえできれば、JAの力をもってすれば容易に事態を変えることが可能と思われる。

また、「JA活動を通じた地域農業の振興」については、当然のことながら、JAの組織・事業(信用・共済・経済等)活動のすべてを動員して地域農業の振興に貢献することを意味する。

2018年6月のJAグループの政策確立大会で、選挙対策として自民党の二階俊博幹事長が、「准組合員の事業利用規制は組合員の自主選択」と述べた以降、

自民党のねらい通り、JAには安ど感が漂い思考停止状況に陥っているように見えるが、今後どのような事態になるとしても、自前の対策を持つことが重要だ。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

米粉で地域振興 「ご当地米粉めん倶楽部」来年2月設立2025年12月15日

米粉で地域振興 「ご当地米粉めん倶楽部」来年2月設立2025年12月15日 -

25年産米の収穫量746万8000t 前年より67万6000t増 農水省2025年12月15日

25年産米の収穫量746万8000t 前年より67万6000t増 農水省2025年12月15日 -

【年末年始の生乳廃棄回避】20日から農水省緊急支援 Jミルク業界挙げ臨戦態勢2025年12月15日

【年末年始の生乳廃棄回避】20日から農水省緊急支援 Jミルク業界挙げ臨戦態勢2025年12月15日 -

高温時代の米つくり 『現代農業』が32年ぶりに巻頭イネつくり特集 基本から再生二期作、多年草化まで2025年12月15日

高温時代の米つくり 『現代農業』が32年ぶりに巻頭イネつくり特集 基本から再生二期作、多年草化まで2025年12月15日 -

「食品関連企業の海外展開に関するセミナー」開催 近畿地方発の取組を紹介 農水省2025年12月15日

「食品関連企業の海外展開に関するセミナー」開催 近畿地方発の取組を紹介 農水省2025年12月15日 -

食品関連企業の海外展開に関するセミナー 1月に名古屋市で開催 農水省2025年12月15日

食品関連企業の海外展開に関するセミナー 1月に名古屋市で開催 農水省2025年12月15日 -

【サステナ防除のすすめ】スマート農業の活用法(中)ドローン"功罪"見極め2025年12月15日

【サステナ防除のすすめ】スマート農業の活用法(中)ドローン"功罪"見極め2025年12月15日 -

「虹コン」がクリスマスライブ配信 電話出演や年賀状など特典盛りだくさん JAタウン2025年12月15日

「虹コン」がクリスマスライブ配信 電話出演や年賀状など特典盛りだくさん JAタウン2025年12月15日 -

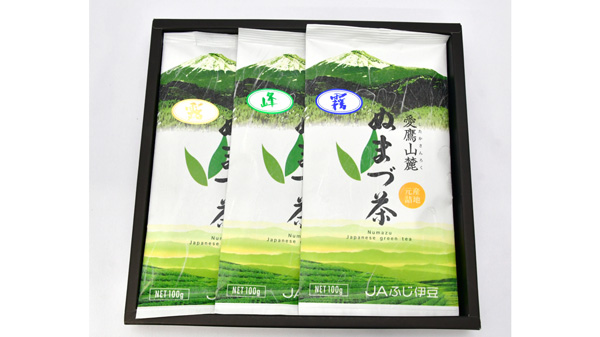

「ぬまづ茶 年末年始セール」JAふじ伊豆」で開催中 JAタウン2025年12月15日

「ぬまづ茶 年末年始セール」JAふじ伊豆」で開催中 JAタウン2025年12月15日 -

「JA全農チビリンピック2025」横浜市で開催 アンガールズも登場2025年12月15日

「JA全農チビリンピック2025」横浜市で開催 アンガールズも登場2025年12月15日 -

【地域を診る】地域の農業・農村は誰が担っているのか 25年農林業センサスの読み方 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年12月15日

【地域を診る】地域の農業・農村は誰が担っているのか 25年農林業センサスの読み方 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年12月15日 -

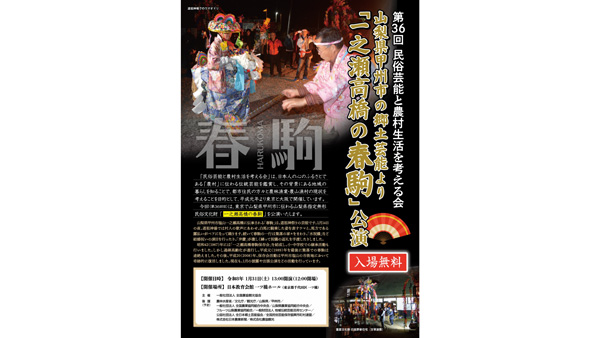

山梨県の民俗芸能「一之瀬高橋の春駒」東京で1回限りの特別公演 農協観光2025年12月15日

山梨県の民俗芸能「一之瀬高橋の春駒」東京で1回限りの特別公演 農協観光2025年12月15日 -

迫り来るインド起点の世界食糧危機【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月15日

迫り来るインド起点の世界食糧危機【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月15日 -

「NARO生育・収量予測ツール」イチゴ対応品種を10品種に拡大 農研機構2025年12月15日

「NARO生育・収量予測ツール」イチゴ対応品種を10品種に拡大 農研機構2025年12月15日 -

プロ農家向け一輪管理機「KSX3シリーズ」を新発売 操作性と安全性を向上した新モデル3機種を展開 井関農機2025年12月15日

プロ農家向け一輪管理機「KSX3シリーズ」を新発売 操作性と安全性を向上した新モデル3機種を展開 井関農機2025年12月15日 -

飛翔昆虫、歩行昆虫の異物混入リスクを包括管理 新ブランド「AiPics」始動 日本農薬2025年12月15日

飛翔昆虫、歩行昆虫の異物混入リスクを包括管理 新ブランド「AiPics」始動 日本農薬2025年12月15日 -

中型コンバインに直進アシスト仕様の新型機 井関農機2025年12月15日

中型コンバインに直進アシスト仕様の新型機 井関農機2025年12月15日 -

大型コンバイン「HJシリーズ」の新型機 軽労化と使いやすさ、生産性を向上 井関農機2025年12月15日

大型コンバイン「HJシリーズ」の新型機 軽労化と使いやすさ、生産性を向上 井関農機2025年12月15日 -

女性活躍推進企業として「えるぼし認定 2段階目/2つ星」を取得 マルトモ2025年12月15日

女性活躍推進企業として「えるぼし認定 2段階目/2つ星」を取得 マルトモ2025年12月15日 -

農家がAIを「右腕」にするワークショップ 愛知県西尾市で開催 SHIFT AI2025年12月15日

農家がAIを「右腕」にするワークショップ 愛知県西尾市で開催 SHIFT AI2025年12月15日