【小松泰信・地方の眼力】自省無き失政は失政の母2019年2月20日

「偽造、捏造、安倍晋三」という流行り言葉には一点の誤りも無い。嘘つきを粗製濫造する安倍政権に教育を語る資格はないが、1月29日の施政方針演説において、「成長戦略」という枠組みの中で教育改革が語られている。まずはそこから確認する。

◆小学生へのプログラミング教育と大学の運営費交付金

取り上げる教育改革の論点は、つぎのふたつ。

取り上げる教育改革の論点は、つぎのふたつ。

ひとつは、「イノベーションがもたらす社会の変化から、誰一人取り残されてはならない。この夏策定するAI戦略の柱は、教育システムの改革」として、「来年から全ての小学校でプログラミングを必修とします。中学校、高校でも、順次、情報処理の授業を充実し、必修化することで、子どもたちの誰もが、AIなどのイノベーションを使いこなすリテラシーを身に付けられるようにします」としたこと。

もうひとつは、「わが国から、新たなイノベーションを次々と生み出すためには、知の拠点である大学の力が必要です。若手研究者に大いに活躍の場を与え、民間企業との連携に積極的な大学を後押しするため、運営費交付金の在り方を大きく改革してまいります」としたこと。

◆誰のためのプログラミング教育ですか

日本経済新聞(2月19日付)は、文部科学省や経済産業省などが2月18日に、小学校のプログラミング教育の普及に向け、トヨタ自動車、グーグルなど17社・団体と連携した授業を行うと発表したことを伝えている。2020年度の当該教育の必修化を控え、人工知能(AI)などに強いIT(情報技術)人材の育成につなげるものである。農業・農協改革でパシリ役として名をあげた金丸恭文氏(ITコンサルティングのフューチャー会長兼社長)はその会見で、「将来どのような職業もコンピューター技術の使い手にならないと競争に勝てない」と、語っている。

プログラミングが専門職に委ねられたからこそ、ITはここまで普及できたハズ。下心があるはずと思っていたら、記事の続きが教えてくれた。

「経産省の推計ではIT人材の不足は30年で約59万人に上る。教育に協力することで企業側にとっても、将来のIT人材確保につながるメリットがある」

「今回の事業を機に学校のIT環境の整備も促す。プログラミング授業を通じて自治体や学校の環境が十分かを点検し、20年度の環境整備の予算措置につなげてもらう」

そうなんです。公教育に人材育成を委ね、さらに機材等も買ってもらう。IT企業は濡れ手で粟。

「成長戦略としての教育政策という発想が強まっている。小学校から大学まで、GDPを押し上げるために役に立つ人間を作ろうとしている。財界の要請もある。現代版の富国強兵策だ。金儲けのうまい人を作り、そこから税金を取り軍拡にあてる。アベノミクスと軍拡はつながっている」(『サンデー毎日』2019年2月3日号)と言う、前川喜平氏(元文科省事務次官)の明晰な見立てと考え合わせれば、もちろんガッテン。

◆大学の運営費交付金はバラマケ

しんぶん赤旗(2月14日付)は一面で、ノーベル賞受賞者の梶田隆章、白川英樹両氏をはじめ51人の大学人の呼びかけで「大学の危機をのりこえ、明日を拓くフォーラム」が設立され、2月13日に記者会見をしたことを伝えている。

広渡清吾氏(東京大学名誉教授)は、基盤的経費の削減と絶え間ない「改革」によって大学全体が疲弊していると危機感を示し、「国公私立の別を超え、市民と一緒に大学の現状や使命を考える場をつくり、政府の政策を変更させるような力を社会の中に形成していきたい」と、設立の趣旨を述べている。また、白川英樹氏(筑波大学名誉教授)は、「基礎研究に集中できない今のような大学では、私のノーベル賞はなかった」と述べている。

山陽新聞(2月15日付)の「教育交差点」で仲野徹氏(大阪大学教授)は、「今、どの国立大も疲弊している。幾つも理由はあるが、国から配分される運営費交付金が毎年のように減額され、各大学が自前でできるだけ多くの『競争的資金』を獲得せねばならなくなったことが最大だろう」と現状を分析し、「将来的に運営を圧迫する危惧がある『毒まんじゅう』のような補助金でも、当座のために申請せざるを得ない例も出ている。どのようなものでも、大きな補助金の申請には相当な労力を割かねばならない。研究者個人も大学も、資金獲得のために深刻な『申請疲労』を来している」と、深刻な状況を伝えている。

河北新報(2月18日付)の社説は、2007年に英科学誌ネイチャーが「日本は長年にわたって世界の第一線で活躍してきた。だが、01年以降、科学への投資が停滞しており、高品質の研究を生み出す能力に悪影響が出ている」と、わが国の状況を的確に分析していたことを伝える。そして同紙の改革案として、「研究費」の増額を提案し、「教育のための国債の発行」の検討も求めている。さらに、「研究費の配分に関しても従来の『選択と集中』を脱し、支援の対象をより幅広くするべきだろう。将来、どのような研究が結実するのか、誰にも分からない。できるだけ網を広げるのが成功の確率を高める方法でもある」と、バラマキのすすめを説く。

◆失政を認めさせ、分析することから始まる未来への道程

山陽新聞(2月18日付)の「山陽時評」において、広井良典氏(京都大学教授)は、1990年代において当時の文部省が、わが国の研究力強化ということで、大学院の入学定員を大幅に増やし、また博士課程修了者を大量に養成しようとした政策を俎上にあげる。その結末は、「博士課程を修了した者のポストあるいは受け皿の確保といったことには十分な配慮を行わず、しかも2000年代以降はむしろ大学関連予算を縮小する方向の政策を進めていったため、結果として、大学院を修了したものの定職に就けず不安定な生活を余儀なくされる層が大量に発生し、近年それは社会問題ともなっている。......いわば国の政策の転変によって人生設計を翻弄された者が多数存在する」状況の常態化である。

それを「政策の失敗」と位置づけたうえで、「全てが『拡大・成長』を続けた時代から成熟・定常化社会への転換期にある日本」においては、「政策の失敗」を冷徹に評価する視点が重要とする。そして「企業、行政を問わず、現状の〝空気〟や従来型の思考の枠組みに流されることなく、『失敗』の分析を行うことが、日本社会の次なる発展につながるのではないだろうか」と、結論づける。

もちろん、自らを謙虚に省みる姿勢の欠片もない安倍政権が、「政策の失敗」すなわち失政を認め、その要因を分析するとは思えない。しかし言い続けなければ、失政は失政を拡大再生産していく。苦しむのは未来を担う人びとである。

「地方の眼力」なめんなよ

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(173)食料・農業・農村基本計画(15)目標等の設定の考え方2025年12月20日

シンとんぼ(173)食料・農業・農村基本計画(15)目標等の設定の考え方2025年12月20日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(90)クロロニトリル【防除学習帖】第329回2025年12月20日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(90)クロロニトリル【防除学習帖】第329回2025年12月20日 -

農薬の正しい使い方(63)除草剤の生理的選択性【今さら聞けない営農情報】第329回2025年12月20日

農薬の正しい使い方(63)除草剤の生理的選択性【今さら聞けない営農情報】第329回2025年12月20日 -

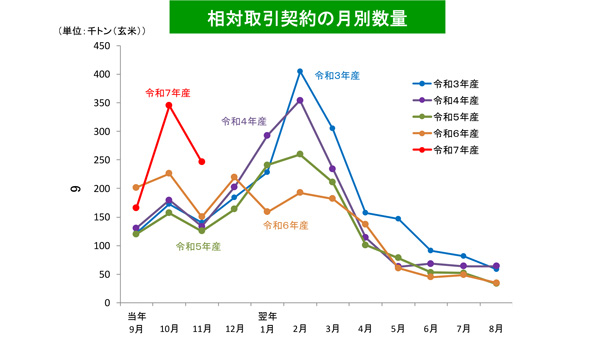

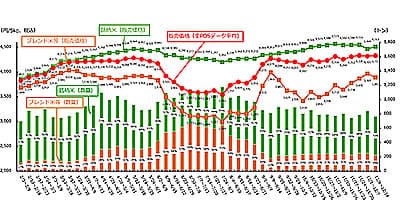

スーパーの米価 前週から10円上がり5kg4331円に 2週ぶりに価格上昇2025年12月19日

スーパーの米価 前週から10円上がり5kg4331円に 2週ぶりに価格上昇2025年12月19日 -

ナガエツルノゲイトウ防除、ドローンで鳥獣害対策 2025年農業技術10大ニュース(トピック1~5) 農水省2025年12月19日

ナガエツルノゲイトウ防除、ドローンで鳥獣害対策 2025年農業技術10大ニュース(トピック1~5) 農水省2025年12月19日 -

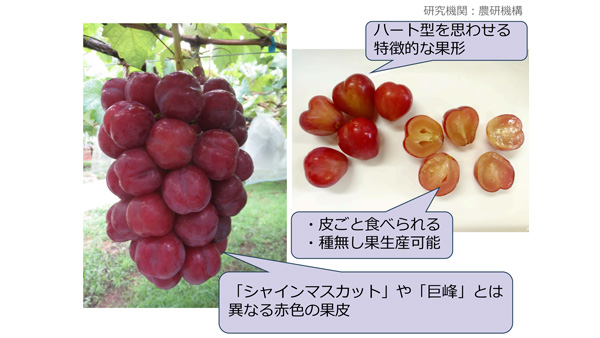

ぶどう新品種「サニーハート」、海水から肥料原料を確保 2025年農業技術10大ニュース(トピック6~10) 農水省2025年12月19日

ぶどう新品種「サニーハート」、海水から肥料原料を確保 2025年農業技術10大ニュース(トピック6~10) 農水省2025年12月19日 -

埼玉県幸手市とJA埼玉みずほ、JA全農が地域農業振興で協定締結2025年12月19日

埼玉県幸手市とJA埼玉みずほ、JA全農が地域農業振興で協定締結2025年12月19日 -

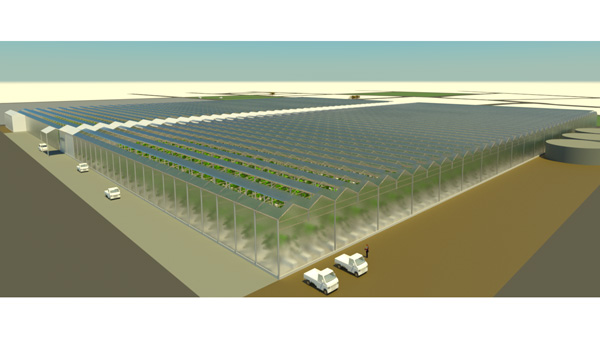

国内最大級の園芸施設を設置 埼玉・幸手市で新規就農研修 全農2025年12月19日

国内最大級の園芸施設を設置 埼玉・幸手市で新規就農研修 全農2025年12月19日 -

【浜矩子が斬る! 日本経済】「経済関係に戦略性を持ち込むことなかれ」2025年12月19日

【浜矩子が斬る! 日本経済】「経済関係に戦略性を持ち込むことなかれ」2025年12月19日 -

【農協時論】感性豊かに―知識プラス知恵 農的生活復権を 大日本報徳社社長 鷲山恭彦氏2025年12月19日

【農協時論】感性豊かに―知識プラス知恵 農的生活復権を 大日本報徳社社長 鷲山恭彦氏2025年12月19日 -

(466)なぜ多くのローカル・フードはローカリティ止まりなのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月19日

(466)なぜ多くのローカル・フードはローカリティ止まりなのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月19日 -

福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘」フェア 19日から開催 JA全農2025年12月19日

福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘」フェア 19日から開催 JA全農2025年12月19日 -

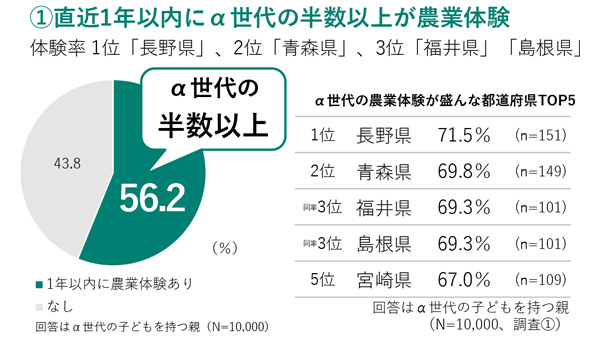

α世代の半数以上が農業を体験 農業は「社会の役に立つ」 JA共済連が調査結果公表2025年12月19日

α世代の半数以上が農業を体験 農業は「社会の役に立つ」 JA共済連が調査結果公表2025年12月19日 -

「農・食の魅力を伝える」JAインスタコンテスト グランプリは、JAなごやとJA帯広大正2025年12月19日

「農・食の魅力を伝える」JAインスタコンテスト グランプリは、JAなごやとJA帯広大正2025年12月19日 -

農薬出荷数量は0.6%増、農薬出荷金額は5.5%増 2025年農薬年度出荷実績 クロップライフジャパン2025年12月19日

農薬出荷数量は0.6%増、農薬出荷金額は5.5%増 2025年農薬年度出荷実績 クロップライフジャパン2025年12月19日 -

国内最多収品種「北陸193号」の収量性をさらに高めた次世代イネ系統を開発 国際農研2025年12月19日

国内最多収品種「北陸193号」の収量性をさらに高めた次世代イネ系統を開発 国際農研2025年12月19日 -

酪農副産物の新たな可能性を探る「蒜山地域酪農拠点再構築コンソーシアム」設立2025年12月19日

酪農副産物の新たな可能性を探る「蒜山地域酪農拠点再構築コンソーシアム」設立2025年12月19日 -

有機農業セミナー第3弾「いま注目の菌根菌とその仲間たち」開催 農文協2025年12月19日

有機農業セミナー第3弾「いま注目の菌根菌とその仲間たち」開催 農文協2025年12月19日 -

東京の多彩な食の魅力発信 東京都公式サイト「GO TOKYO Gourmet」公開2025年12月19日

東京の多彩な食の魅力発信 東京都公式サイト「GO TOKYO Gourmet」公開2025年12月19日 -

岩手県滝沢市に「マルチハイブリッドシステム」世界で初めて導入 やまびこ2025年12月19日

岩手県滝沢市に「マルチハイブリッドシステム」世界で初めて導入 やまびこ2025年12月19日