【坂本進一郎・ムラの角から】第22回 計画は破られるためあるのか2019年10月3日

◆なぜカロリー自給率は年々下がりっぱなしなのか?

農水省は食料・農業・農村基本法(いわゆる農基法)を5年後見直しの規定により、

来年3月末を目標に今年末見直しに着手するという。農基法の見直しはこれまで数えきれないほど行われた。しかし、カロリーベースの自給率は守られたことがない。農基法が始まった1961年(昭和36年)の自給率は約80%なのにいまや37%になった。今日の自給率を過去のそれと比較すると、別世界に来たような感じになる。それは自給率の下がり方が激し過ぎるからでもある。

それならなぜカロリー自給率が毎年下がりっぱなしなのか。昨年より1%下がっただけだからたいしたことはないと思うなかれ、これで国民125万人の年間食料が消えてなくなるのだ。

今年の自給率減少の理由として北海道産の小麦、大豆の不作を上げているが、毎年決まったように不作が起こるわけでもあるまい。

アメリカは余剰農産物である小麦・大豆を属州的な存在の日本に押し売りした。この結果日本は小麦・大豆を作れず日本の農業構造をゆがめた。北海道産の小麦・大豆の不作は、農業基盤が劣化したからであろう。その結果日本全体として自給率が下がったと考えられる。

角度を変えて言おう。例えば、農業基本法によって規模拡大及びその品目の単作経営が推進され、その結果その栽培品目が「拡大再生産」扱いとされた。ところが酪農にしてもコメにしてもいったんは「選択拡大品目」かと思わせたのに、結局はアメリカの押し売りによって輸入開放させられ、大豆、麦のように国内産は淘汰されている。さらに自給率低下には国民の農業軽視がある(後述)。

◆規模拡大の先進国アメリカ

飯沼二郎教授と東畑精一教授は奇しくも1970年代のアメリカ農業を視察している1970年代のアメリカ農業は、規模拡大に向かって大驀進しているときであった。二人はこの大驀進をどう見たのか。「農民を『単なる業主』とみる」東畑(飯沼二郎著作集第三巻46頁)は、私見では規模拡大論を唱える農基法の着想を得たと思う。

一方、飯沼二郎氏どうしたか。別に意図したわけでもなかっただろうが、結果としてアメリカ農業の「日本属州化」の内幕をリポートした形になっている。しかも、投稿先は我々のやっている運動体である「コメ・農業潰しに黙っていられない秋田県委員会」という小さな機関誌を兼ねたミニコミ誌(誌名・翻身=ほんしん)なので肩をはらずにお書きになったのか、柔らかいいい文章になったと思う。なお飯沼先生は「日本型複合経営」論者で本稿もそのような趣旨で書かれている。抜粋を掲載してみる。

◆米国を見よ

1961年以前日本の農業経営は1町歩でできた。それなら、なぜ農基法農業の始まった1961年以降1町歩で合理化できなくなったのか。飯沼先生は言う。

「従来の複合経営を基本法農政が強引に単作経営に返換させたからである。単作経営なら1町歩では合理化できない」

そして飯沼先生は「米国を見よ」と注意を促す。

「米国は、1984年をピークに農産物の輸出が減少傾向になり、それに対応するため経営規模は50町歩、百町歩と拡大の一途をたどっている。しかしそれでも経営が苦しい。10町歩程度の『小経営』は次々倒産している。まして、1町歩の経営など、家庭菜園や定年後の趣味的な農業ならともかく、米国では全く見当たらない」

この飯沼先生の見聞記には同感する。私もアメリカの農村を回って歩いた時、何百町歩やっている人や規模拡大競争に負けて中風になり足を引きずりながら有機農業をやっている人にお目にかかった。

ここで飯沼先生は農業についての持論を展開する。

「米国の乾燥地帯では(ヨーロッパも同じ)、手間をかけても収量はそれほど増えない。だから増産しようとするならば面積(経営規模)を拡大するほかない。その場合、人手が増えないとすれば、機械化をするほかなく、機械化の能率を上げるには、作物を単純化するほかない。こうして米国では、大規模単作機械化経営が発達したのである」

日本はどうか。飯沼先生は持論を述べる。

「日本のように夏に高温多湿なところでは、手間をかければかけるほど目立って収量が増え、手間を省けば収量が減る。そもそも、ある程度手間をかけなければ農業そのものが成立しないのだ。

日本農業が手間をかける、つまり労働集約的なのは、農村人口が周密なためだという人がいる。バカなことを言う。話は全くあべこべなのだ。日本農業は手間を多くかけなければ成立しないからこそ、農村人口が昔から多いのである」

「複合経営は土地と資材と労力とも充分に使うことで経営の合理化を進める。特に複合経営については、たくさんの農書が百姓の手によって作られたが、その内容の最も重要な部分は『作りまわし』についての知識であった。明治になってこの『作りまわし』の技術は途切れたが、日本の近世農学は、西洋の近代農学と少しも劣っていない」。

「米国の乾燥地帯では(ヨーロッパも同じ)、手間をかけても収量はそれほど伸びない。だから増産しようとすれば経営面積を増やすしかない。だが多様性こそは農業の命である。多様性を無視した単作経営は滅びる。これからは産直と有機農業の組み合わせが賢明な道だと思う」。

今、農水省は自給率設定に消極的だといううわさが聞こえてくる。今のようにあやふ

やな計画でなく、国民の命を守るという気構えを見せてほしい。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日

【地域を診る】能登半島地震から2年 復興法人制度活用の提案 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年1月16日 -

スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日

スーパーの米価、2週ぶりに低下 前週から149円下がり5kg4267円に 米からパン、めん類にシフトか2026年1月16日 -

「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日

「2026年 ISEKI Global Awards」開催 井関農機2026年1月16日 -

近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日

近づく限界、米価に暴落懸念 「2014年の再来」防げるか2026年1月16日 -

(469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日

(469)なぜタイのエビは主役ではなくなったのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月16日 -

岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日

岩手県の直営飲食店舗で「いわての牛乳ありがとうフェア」20日から開催 JA全農2026年1月16日 -

縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日

縁起が良い赤い食べ物「冬土用未(ひつじ)の日フェア」17日から開催 JA全農2026年1月16日 -

バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日

バッテリー診断・価値向上によるEVコンバージョントラック普及へ 共同実証開始 JA三井リースグループ2026年1月16日 -

日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日

日本の蚕糸 消滅していいの? 3月にフォーラム開催 大日本蚕糸会2026年1月16日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日

【浅野純次・読書の楽しみ】第117回2026年1月16日 -

「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日

「花・緑ガイドボランティア」募集200人に3493人が応募 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月16日 -

トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日

トラクタ「JAPANシリーズ」BJ65・74・90・105を新発売 無段変速ミッション搭載で2026年6月投入 井関農機2026年1月16日 -

北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日

北海道の暮らしと仕事セミナー「一次産業(農業・林業・水産)のお仕事編」開催2026年1月16日 -

防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日

防災力アップ体験イベント「もしもFES大阪2026」3月に開催 こくみん共済 coop2026年1月16日 -

推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日

推しいちごに投票「天下分け目のいちご戦国時代2026」開催 食べチョク2026年1月16日 -

フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日

フルーツ王国ふくしま「ゆうやけベリー・県産いちご」フェア開催 福島県2026年1月16日 -

「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日

「いちごさんどう2026」開幕 相武紗季をゲストに迎え発表会 佐賀県2026年1月16日 -

法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」林野火災リスク判定を提供2026年1月16日

法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」林野火災リスク判定を提供2026年1月16日 -

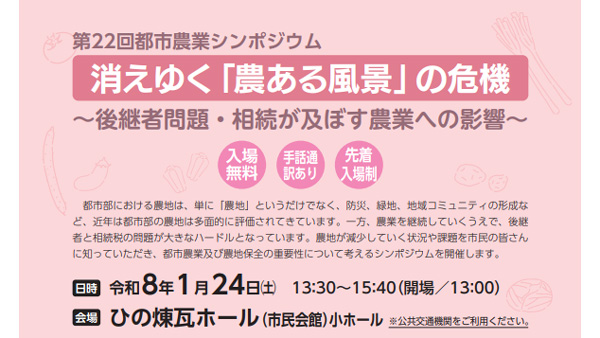

都市農業シンポジウム「消えゆく『農ある風景』の危機」開催 東京都日野市2026年1月16日

都市農業シンポジウム「消えゆく『農ある風景』の危機」開催 東京都日野市2026年1月16日 -

宅配インフラで高齢者見守り 浜松市と協定締結 パルシステム静岡2026年1月16日

宅配インフラで高齢者見守り 浜松市と協定締結 パルシステム静岡2026年1月16日