【小松泰信・地方の眼力】森や樹木を怒らせるな2019年11月6日

東京新聞(11月5日付夕刊)は、中国に次ぐ世界第2位の温室効果ガス排出国である米国が、「パリ協定」(地球温暖化の深刻な被害を避けるための国際協定)離脱を正式に通告したことを伝えている。ポンペオ国務長官は「(協定が)米国の労働者やビジネスに不公平な経済的負担を強いるため」と離脱の正当性を強調しているが、そこに未来や他者へのまなざしは感じられない。あるのは、来年の大統領選に向け自国の石油、石炭業界などの支持層にアピールする狙いのみ。

若者たちを中心に、地球温暖化対策を求める声が広がる中での離脱通告で、米国への批判が強まることは必至。

荒畑寒村氏流に言えば、「大めし食って、大糞たれ続けている国が、汚物の後始末を放棄した」恥ずべき決定である。

◆ダムが造れたら、それでよかとね!?

「災害は我々にとって追い風」と発言したのは、長崎県の河川課長。決して国会議員ではない。毎日新聞(11月2日付、地方版)によれば、当コラム(2019年9月11日付)でも取り上げた石木ダム事業をめぐり、10月30日にダム建設推進派の県議らが開催した意見交換会での発言。

「災害は我々にとって追い風」と発言したのは、長崎県の河川課長。決して国会議員ではない。毎日新聞(11月2日付、地方版)によれば、当コラム(2019年9月11日付)でも取り上げた石木ダム事業をめぐり、10月30日にダム建設推進派の県議らが開催した意見交換会での発言。

冒頭を除き非公開の会合で、集まっているのが推進派のため、本音が出たのであろう。さすがに、その場でもたしなめる声が出たという。「ダムは必要だが、台風19号などで多くの死者が出て、避難生活を強いられている人たちがいる中では軽率だ」とは、出席議員のコメント。課長は「長崎大水害後にも理解をいただいて、かなりの方に(河川整備のための)移転をしてもらっている。そうした観点から発言した」と弁解したそうだが、それで済む話ではない。

テレビ長崎は11月5日のニュースで、同日ダム建設反対派の地元住民約40人が長崎県庁を訪れ、「目的の失われたダム建設を強行しようとする認識の表れであり、未だ災害に苦しむ全国の被災者を愚弄するもの」(石木ダム建設に反対する川棚町民の会代表 炭谷猛氏)と、抗議した。

「撤回の方向と言ってもいいのか」との記者の質問に対して、県土木部次長は「そうであれば本人の口から言うべきだし、私からも注意しましたし、本人も『適切ではなかった』ということははっきり言っている。現段階ではそこまででお願いしたい」とのこと。しかし、謝罪会見を開くかどうかは明言を避けたそうだ。

謝罪しようが、撤回しようが、本音も性根も変わらない。もちろん、ダム建設でふるさとを奪われる人たちや苦しい生活を強いられている被災者の心に負わせた傷は、生涯消えることはない。

◆決して追い風ではない

農業協同組合新聞(10月30日付)で、森田実氏(政治評論家、山東大学名誉教授)は、まず「超大型台風が来ても耐えられる強靭な日本社会をつくることは政府の責任」としたうえで、「防災において大事なのは『治山治水』」とする。しかし、近代以後の日本の歴史を振り返り、「第二次大戦中と戦後の高度経済成長期を通じて、治山治水の政府の努力は不十分」とする。そしてこの度の台風19号がもたらした大被害の原因が、「この百年間『治山治水』をなおざりにしてきたことにある」として、安倍内閣に「『治山治水』が不十分だったことを率直に認め、今後『治山治水』に政府の総力をあげて取り組むことを誓うべき」と、提言する。

さらに、「あばれ天竜」といわれた天竜川の水害を防ぐため、私財を投じ、天竜川の堤防整備につとめ、加えて天竜川流域の山林を整備するため大規模な植林事業に取り組んだ篤志家金原明善を紹介し、内部留保に余念のない大企業に対して金原翁の爪の垢でも煎じて飲むことを奨めている。

また、「天地は不仁。万物を以て芻狗と為す」(小松注:芻狗(すうく)とはお祭りに使われるワラで作った犬の模型のこと。祭りが終われば捨てられるもの)という老子の教えを引き、天地自然が時には我々人類に苦難をもたらすという冷酷な現実を謙虚に認め、自然災害に立ち向かわなければならないとする。

最後に、「治山治水」の大本ともいえる農業と林業の再建を求め、「防災政策の大転換と治山治水の推進」を政府に求めている。

◆森林政策は防災政策

東京新聞(10月28日付)の社説も、「豊かな山林は災害から国土を守る"鎧(よろい)"ではなかったか。それをはぎ取るような政策は改めるべきではないか」と訴え、現政権の森林林業政策を「『治山治水』の考え方に反している」とする。

安倍政権が成長戦略の一環として、民有林の経営管理を「意欲ある林業経営者」に集約、伐採と生産を促進する方針を打ち出したことを受け、大規模伐採に向かう森林所有者が増えた。これに、この6月に成立した改正国有林野管理経営法が拍車をかけたとする。改正法では、伐採可能な面積と期間を大幅に拡大し、大企業の参入を促したが、「伐採者に切った後の再造林、森林再生の義務を課さないこと」を問題視する。その結末が、「持続不可能な林業」をもたらすことを危惧してのこと。

恒例化する大型台風の襲来に対して、保安林だけでは国土を守れない。ゆえに、森林政策を防災政策と位置づけ、「温暖化に適応し、国土と命を守る防災という観点を重視して、森林・林業政策を考え直すべき」だとする。

◆納得できない森林環境譲与税の配分

総務省は9月30日、森林整備に関する自治体の施策に充てる森林環境譲与税を各自治体に初めて配分した。総額約100億円を森林面積や人口などに応じて分け、最も多いのは横浜市の7104.4万円、これに浜松市の6067.1万円、大阪市の5480.3万円が続いている。同譲与税の創設目的は、森林の間伐や林業の担い手確保、木材の利活用推進などだが、5割を私有の人工林面積、3割を人口、2割を林業就業者数とする基準にのっとって配分した結果、人口が多い都市部の額が多くなった。

これは腑に落ちぬとしているのが、岩手日報(10月28日付)の論説。岩手県内33市町村の単純平均が740万円余りと1桁違う。人口の少ない市町村はおおむね配分も小さく、全国的にはわずか1万円程度の所も目立つとのこと。

前述の配分方法からとはいえ、「森林も林業もない大都市に手厚く、森の荒廃に悩む過疎地の恩恵は少ない」という事態は、「荒れた森林を整える。林業を活性化し、人材を育てる」ための財源としての森林環境譲与税も納得しないはず。

また、地方の間にも私有人工林の多い自治体には手厚いが、広い森林があっても人工林率が低いと極めて少ない、という問題点も指摘し、「今の仕組みで、幅広い納税者の理解が得られるだろうか」とし、林業振興の原点に立ち返り是正を求めている。

加えて、「地方創生が進まないのは、税収が大都市に偏ることも大きい。お金が地方に回ることが大事だ。18年度に消費税の配分を地方に厚く改革した例もあり、見直しを期待する」と、穏やかに結んでいる。しかし、森や樹木は待ってはくれない。

「地方の眼力」なめんなよ

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】野菜類・花き類にタバコガ類 県内全域で多発のおそれ 兵庫県2025年10月20日

【注意報】野菜類・花き類にタバコガ類 県内全域で多発のおそれ 兵庫県2025年10月20日 -

【注意報】野菜類、花き類にチョウ目害虫 県下全域で多発のおそれ 愛媛県2025年10月20日

【注意報】野菜類、花き類にチョウ目害虫 県下全域で多発のおそれ 愛媛県2025年10月20日 -

【注意報】野菜類、花き類にオオタバコガ 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年10月20日

【注意報】野菜類、花き類にオオタバコガ 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年10月20日 -

飛騨牛が30%OFF「JAひだ」合併30周年特別記念セール開催中 JAタウン2025年10月20日

飛騨牛が30%OFF「JAひだ」合併30周年特別記念セール開催中 JAタウン2025年10月20日 -

石川の米や能登牛など約40商品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2025年10月20日

石川の米や能登牛など約40商品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2025年10月20日 -

食痕から「カモ被害」を識別する標準作業手順書を公開 農研機構2025年10月20日

食痕から「カモ被害」を識別する標準作業手順書を公開 農研機構2025年10月20日 -

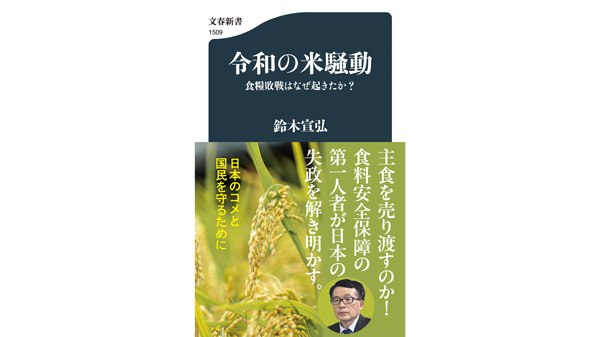

鈴木宣弘氏の緊急提言 文春新書『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたか?』発売2025年10月20日

鈴木宣弘氏の緊急提言 文春新書『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたか?』発売2025年10月20日 -

福島県有数の米どころ 大玉村産初のブランド米「あだたらの恵」発売2025年10月20日

福島県有数の米どころ 大玉村産初のブランド米「あだたらの恵」発売2025年10月20日 -

丸かじりできる涙の出ないタマネギ「スマイルボール」2025年収穫分を販売開始 ハウス食品2025年10月20日

丸かじりできる涙の出ないタマネギ「スマイルボール」2025年収穫分を販売開始 ハウス食品2025年10月20日 -

ストレス発散に ザクッと砕ける「雷砕あげ 旨塩だれ味」新発売 亀田製菓2025年10月20日

ストレス発散に ザクッと砕ける「雷砕あげ 旨塩だれ味」新発売 亀田製菓2025年10月20日 -

物価高騰でふんばる「こども食堂」渋谷区ふるさと納税型クラファンで募集中 むすびえ2025年10月20日

物価高騰でふんばる「こども食堂」渋谷区ふるさと納税型クラファンで募集中 むすびえ2025年10月20日 -

農業と農村の図画コンクール 小学生の作品を22日から展示 徳島市2025年10月20日

農業と農村の図画コンクール 小学生の作品を22日から展示 徳島市2025年10月20日 -

鳥インフル 米モンタナ州全域からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年10月20日

鳥インフル 米モンタナ州全域からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年10月20日 -

障がいのあるアーティストと地域をつなぐ「ARTS in CO-OP」開催 コープこうべ2025年10月20日

障がいのあるアーティストと地域をつなぐ「ARTS in CO-OP」開催 コープこうべ2025年10月20日 -

牛乳でスマイルプロジェクト「ミルクフェス in 豊洲」開催 Jミルク2025年10月20日

牛乳でスマイルプロジェクト「ミルクフェス in 豊洲」開催 Jミルク2025年10月20日 -

遺伝子組換え生物の拡散防止措置緩和に反対 パブリックコメント提出 生活クラブ2025年10月20日

遺伝子組換え生物の拡散防止措置緩和に反対 パブリックコメント提出 生活クラブ2025年10月20日 -

ホームレス・生活困窮者の自立支援施設で「きずな祭」開催 グリーンコープ2025年10月20日

ホームレス・生活困窮者の自立支援施設で「きずな祭」開催 グリーンコープ2025年10月20日 -

いまなぜ協同組合? 社会学者招き「国際協同組合年」学習会 パルシステム2025年10月20日

いまなぜ協同組合? 社会学者招き「国際協同組合年」学習会 パルシステム2025年10月20日 -

BASFと日産化学が戦略的提携 新殺虫剤「Prexio Active」日本の水稲生産者へ提供2025年10月20日

BASFと日産化学が戦略的提携 新殺虫剤「Prexio Active」日本の水稲生産者へ提供2025年10月20日 -

10月18日は「ドライバーの日」働きやすさと地域貢献めざす配送の取組 パルシステム連合会2025年10月20日

10月18日は「ドライバーの日」働きやすさと地域貢献めざす配送の取組 パルシステム連合会2025年10月20日