民間稲育種会社経営者から届いたメール【熊野孝文・米マーケット情報】2020年6月9日

近年、規模の大きな稲作生産者に人気の品種の中に「つきあかり」がある。元年産では生産量が新潟県で1万tを超えるまでになっているほか大手卸の中にはこの品種を契約栽培の基幹品種に据え、契約面積の拡大を推進しているところもある。つきあかりの後継品種として「にじのきらめき」があり、両品種とも良食味でかつ多収というのがウリ。これらの品種の育種を手掛けた育種チームのリーダーにつきあかりを民間育種した場合どのくらいのコストが係りますか? と聞いたところ「直接経費だけで7~8千万円程度はかかると思います」と答えてくれた。なにせ1品種を世に出すのに10年はかかるのだからこのくらいのコストはかかるのだろう。それだけではなく県が育種した新品種はデビューの際、県独自のPR予算として毎年1億円から2億円を計上している。県の中には新品種のPRなのか知事のPRなのか分からなくなっている県もあるが、それで自ら設定した価格で売れれば良いのだが、実態はそうはなっていない。

以前、直播に向くコシヒカリ系の短稈品種を育種した方に取材した際、一言「いもち病に弱いようですが」と質したところ、顔を真っ赤にして激怒、大変な勢いで反駁されたことがあった。手塩にかけた我が子にケチを付けることなど許されないという思いだったのだろう。その方に10数年ぶりに再会した。宴席であったが、教え子が自ら命を絶った話をされ、育種者のプレッシャーを思い、胸が詰まってしまった。種苗法改正議論が一般にまで話題になっている現在、コメの育種者はこの問題をどう思っているのか? 民間育種会社の経営者からメールが届いたので紹介したい。

「種苗法改正に関して反対意見が出ています。種苗法改正で目指していることは、何なのでしょうか。それは開発された新品種の権利を守るという事です。農業における新品種の保護は、工業における特許と同じ事です。工業では新技術・新製品は特許によって権利が守られ、開発者が開発にかけた費用や労力の回収が出来るようになっています。これは大変良い仕組みです。もし、特許がなかったら費用や労力をかけて開発した新技術・新製品を他者がただで作ることができ、開発した者はかけた費用や労力を回収できなくなってしまいます。このような事が起これば、新技術や新製品を開発する人はいなくなってしまい、社会の発展は止まってしまいます。農業における新品種も同じです。新品種を開発するためには費用と労力が必要です。イネを例に取れば、育種研究者が5、6年という歳月と労力をかけて新品種を開発してます。それだけではなく、より良い育種技術を開発するための基礎研究も必要です。こうした努力の結果、イネの新品種が開発されます。この開発にかかる費用は1品種1億円を軽く超えるでしょう。この新品種が誰でも勝手に無料で利用できるとなれば、開発者には何のメリットもなく、かかった費用は全部開発者の負担になってしまいます。こうなってしまったら誰もイネの新品種を開発しようとは思わず、その結果、生産性を向上させる新品種が開発されません。つまり、新品種の保護をしないと損を被るのはイネの生産者、つまり、日本の農業という事になります。新品種の権利を守るという事は、農業生産を守り、発展させるという事に直結するのです。更に現在では日本の新品種がすぐに海外に持って行かれてそこで勝手に生産されるという事も起きています。そうしたことを防ぐためにも新品種の権利を守ることは絶対必要なのです。

しかし、その権利の為に法外な値段が付くのではないかという心配を聞きます。新品種にはそれまでの品種より新しい優れた特性があり、その新しい優れた特性は新しい価値を生み出します。しかし、この新しく生み出された価値を超えた値段設定が行われたら、それを買う事は生産者にとって得にはならないので、生産者は買わないことになります。新品種の値段はその新品種を栽培した生産者が利益を得られる値段でなければ買ってもらえない、つまり、開発者と生産者の両者がウィン・ウィンになるような値段になって行きます。

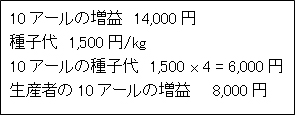

イネで考えてみましょう。例えば、10アールでこれまでの品種の収量が8俵だったところ、新品種が開発され9俵取れるようになったとします。1俵1万4000円としましょう。10アールあたりに必要な種子量を4kgとして、種子の値段とその新品種を生産する生産者の収益を見てみましょう。左側は種子代が1kgあたり今より1500円高くなった場合、右側は種子代が1kgあたり今より4000円高くなった場合です。

この2つの試算から、種子代が今より1500円高くなっても、生産者にとっては10aあたり8000円の増益になることが分かります。この場合、この新品種を栽培しようという生産者はいるでしょう。でも種子の値段が今より4000円高くなったらどうでしょう。10aあたり2000円のマイナスになりますから、この新品種を栽培しようと思う生産者はまずいないでしょう。このように、法外な値段を付けたら売れなくなりますから、そのような値段設定はあり得ません。また、品種を選択するのは一人一人の生産者ですから、その選択の自由は守られます。

以上の様に、種苗法改正に反対するという事は、新品種開発に対するやる気を持てなくさせてしまい、日本の農業を停滞させ、沈没させてしまう事に繋がります。反対することにより失われる財産は計り知れないのです。新品種の権利をきちんと守っていくことが、日本の農業の発展の為に絶対必要なのです」

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

(株)米穀新聞社記者・熊野孝文氏のコラム【米マーケット情報】

重要な記事

最新の記事

-

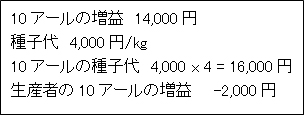

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

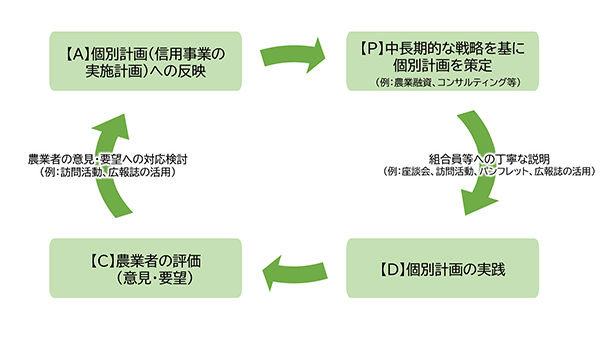

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日