EBPMがPBEMに?~種苗もコロナも、データに基づいた議論の重要性~【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】2020年6月18日

政策決定の基本はEBPM=Evidence-Based Policy Making(証拠に基づいた政策立案)といわれるが、PBEM=Policy-Based Evidence Making(政策に基づいた証拠づくり)になってはいけない(生源寺眞一教授)。政策の方向性が妥当かどうかを証拠データに基づいて検証して決めるEBPMでなく、政策の方向性が大きく打ち出されて、それを進めるために強引に証拠データがつくられてしまうPBEMの傾向が強まると、日本の将来の経済社会のありようを誤った方向に導きかねない。

例えば、TPP(環太平洋連携協定)などの影響試算では、政権としてTPPを強力に推進すると決めたので、GDP効果がもっとあるように見せるべきとの要請に応じて、GDP増加が突如4倍にされ、農林水産業の打撃は1/20に縮小された。こんな「改竄」「捏造」を本当にやりたいと思っている役人がいるわけがないが、彼らはやらざるを得ない。深く同情する。

けっして捏造ではなくとも、どういうふうにデータを切り取るかで方向性が変わる場合もあり、なかなか難しい。例えば、種苗法改定にあたって、無断自家採種が禁止されるのは登録品種のみで、一般品種(在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種)には及ばない。一般品種の割合は、コメ84%、みかん98%、りんご96%、ぶどう91%、ばれいしょ90%、野菜91%となっている。これが「公式」説明である。

ただし、栽培実績のある品種に限ると、コメの場合、登録品種の割合は全国平均で64%(栽培面積でも33%)と高く、地域別に見ると、青森県99%、北海道88%、宮城県15%など、地域差も大きいことを印鑰智哉氏が指摘している。元データは、米の検査量は農水省のhttps://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kensa/kome/の2018年の確定値。

各都道府県で栽培されている主な品種の登録品種か非登録品種かについては農水省のhttps://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/hinshu.html。

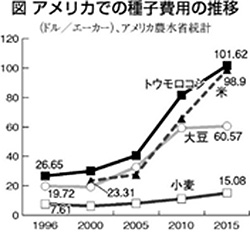

図1)「農民連ブックレット」2017年5月(鈴木宣弘・北出俊昭・久野秀二・紙智子・真嶋良孝・湯川喜朗著)

図1)「農民連ブックレット」2017年5月(鈴木宣弘・北出俊昭・久野秀二・紙智子・真嶋良孝・湯川喜朗著)また、種子法(公共の種の開発・提供事業)の廃止が種苗価格に影響する可能性についての議論に関しても、新たなデータを追加しておきたい。米国で、公共種子や自家採種が主流の小麦の種子価格の値上がりが低く抑えられていることは、右の図などで紹介されてきた。

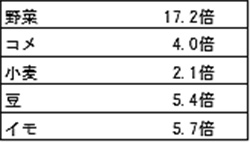

一方、日本の種子価格の推移については、1951年から2018年では右下の表1のとおりの上昇となっている(印鑰智哉氏)。やはり、民間の種が主流の野菜の種の価格上昇率に比べて、公共種子事業が維持されてきたコメや麦は低く抑えられてきたことがわかる。データは、農水省https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noubukka/。

表1

表1なお、データそのものを作らない場合もある。「日本で新型肺炎の感染者や死者が少ないのはなぜか」との議論があるが、ナンセンスに思われる。議論の前提が間違っている。日本は検査を極めて抑制しているので、感染者と死者がどれだけいるか、正確にはわからないのであって、少ないかどうかが信頼性のあるデータで検証されていないからである。データがなくては議論ができない。死者数については、例年の同時期と比較した「超過死亡数」で、ある程度推定できる程度である。

一方、クルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス)の船内は「日本の数字にカウントしなければよい」として、半ば放置し、下船させなかったとの指摘さえあるが、感染率が約20%(712人/3700人)という異常な事態を引き起こした。こちらはデータがある。この感染率は、集団感染を放置して低賃金・長時間労働をさせていたとして大問題になった米国の食肉加工場の感染率に近い数字である。

このデータに基づけば、神戸大学の岩田教授がクルーズ船内の悲惨な措置を暴露し、政府は処置が「適切」だったと反論したが、適切なわけがないことは、「20%の感染率」だけで如実に物語っている。重要なことは、「核心をついた数字の証拠は最も雄弁で、どんな反論にも負けない」ということである。

客観的データに基づく冷静な議論を心がけたい。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日

【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日

JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -

農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日

農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -

備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日

備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -

新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日

新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -

JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日

JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -

農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日

農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -

「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日

「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -

「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日

「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -

香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日

香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -

京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日

京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -

愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日

愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -

リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日

リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日 -

【役員人事】カインズ(4月21日付)2025年4月22日

【役員人事】カインズ(4月21日付)2025年4月22日 -

「森林×ACT(アクト)チャレンジ2025」募集開始 林野庁2025年4月22日

「森林×ACT(アクト)チャレンジ2025」募集開始 林野庁2025年4月22日 -

長年にわたる知財制度の活用と地域貢献で産業財産権制度140周年記念「内閣総理大臣感謝状」 サタケ2025年4月22日

長年にわたる知財制度の活用と地域貢献で産業財産権制度140周年記念「内閣総理大臣感謝状」 サタケ2025年4月22日 -

本が地域の架け橋に 情報誌『のんびる』5・6月号注文受付開始 パルシステム2025年4月22日

本が地域の架け橋に 情報誌『のんびる』5・6月号注文受付開始 パルシステム2025年4月22日 -

能登の稲作再生へ43人派遣 草刈りや田植えなど支援 パルシステム連合会2025年4月22日

能登の稲作再生へ43人派遣 草刈りや田植えなど支援 パルシステム連合会2025年4月22日 -

東急不動産と自然電力 営農型太陽光発電事業の新会社を設立2025年4月22日

東急不動産と自然電力 営農型太陽光発電事業の新会社を設立2025年4月22日