人にも牛にも環境にも優しい経営こそが持続できる【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】2020年8月6日

健康な牛とは何か。人間だけでなく、この世に生を受けたものすべてに共通することとして、快適に天寿を全うできることが、「健康」の意味ではないかと思う。筆者はビジネスとしての背に腹は代えられぬ酪農家の経営選択を否定するものでは全くない。酪農家が生きていくためには、経営の効率化が不可欠である。そのためには牛の立場から考えるような余裕はないかもしれない。牛のことばかり思いやって経営が倒産したのでは元も子もない。

しかし、ひとたび牛の立場に立ってみると、なかなか考えさせられてしまう。牛は効率的に牛乳生産をするための道具ではない。十分な運動のできるスペースも与えられず、搾れるだけ搾って、出が悪くなったら、2~3産で屠殺されてしまうのでは、牛の一生はあまりにも悲しくはないか。

牛が十分に運動できる放牧スペースがないのに頭数を増加すると、牛が快適でないだけでなく、糞尿の過投入で、硝酸態窒素の多い牧草によって牛が酸欠症でバタリと倒れて死亡してしまう。これは「ポックリ病」とも呼ばれ、平均100頭程度死亡しているとの統計もある(西尾道徳『農業と環境汚染』農山漁村文化協会、2005年)。

そして、rbST(遺伝子組み換え牛成長ホルモン)は、牛を酷使して効率を追求しようとする技術の代表格であるが、米国で、絶対に大丈夫だと言われていたにもかかわらず、前立腺ガンや乳ガンの確率が高まるとのデータが明らかになってきた。結局、牛に無理をさせることによって、そのツケは人にも波及してきているのである。

BSE(狂牛病)もまた、そうであった。牛乳の成分を高めるために、通常なら草を主体にする牛の食生活を人為的に変更してしまったツケともいえる。つまり、自然の摂理に逆らうことが、環境や牛の健康や人の健康に様々な悪影響を及ぼしつつある。

波及的に述べると、牛乳の殺菌方法にも関連する問題である。日本の牛乳業界には、見方によっては、「経営効率重視で消費者が二の次」といわれてもやむを得ない側面がある。日本の消費者が味の違いで還元乳と普通牛乳が区別できないのは、日本では、120℃ないし130℃ 2秒の超高温殺菌乳が大半を占めているからである。普通牛乳であっても、(失礼ながら)あまり味覚が敏感とは思われないアメリカ人が「cooked taste」といって顔をしかめる風味の失われた牛乳を日本人は飲んでいるから、還元乳との味に差を感じないのである。アメリカやイギリスでは、72℃ 15秒ないし65℃ 30分の殺菌が大半である。

2秒の経営効率に慣れてしまった現在、また、消費者がむしろ「cooked taste」に慣れて本当の牛乳の風味を好まないという側面から、いまさら、業界全体が72℃ 15秒ないし65℃ 30分に流れることは不可能という見解も多い。しかし、消費者の味覚をそうしてしまったのも業界である。しかも、非常に重要なことは、「刺身をゆでて食べる」ような風味の失われた飲み方の問題だけでなく、超高温殺菌によって、(1)ビタミン類が最大20%失われる、(2)有用な微生物が死滅する、(3)タンパク質の変性によりカルシウムが吸収されにくくなる、などの栄養面の問題が指摘されていることである。定説にはなっていなくとも、可能性のある指摘については、消費者の健康を第一に、もう一度、この国の牛乳のあり方を考え直してみる姿勢が必要ではないかと思われる。

経営効率を優先することは大事だが、牛を酷使し、環境に負荷を与え、回りまわって人の健康をも蝕むならば、それで儲かって何になるか、ということになろう。業界としても、かりに目先の業界の利益にはなっても、全員で「泥船」に乗って沈んでいくようなものである。つまり、長期的には、本当の意味での経営効率を追求したことにはならないわけである。

経営の成立・存続と牛の健康が矛盾するような社会ではなく、牛を大切にし、健康な牛になってもらわなければ、経営も成り立たないような社会が望まれる。実は、牛にも、人にも、環境にも優しい酪農は、経営効率とも矛盾しない。草地が十分に確保されることは、人々にも安らぎを与え、二酸化炭素を土壌中に貯留することによって空気中への排出を削減し、地球温暖化の防止にも貢献する。

牛にとって理想の環境は次の三つである。「外気と同じ品質の空気」、「草原と同じ機能を持った牛床」、「食う、飲む、横臥の自由」(コンサルタントの菊地実氏)。放牧経営が一番の理想型といえるが、我々に必要な考え方は、少しでも「理想に近づける」ことである。牛にも人にも環境にも優しいことこそが、実は、長期的・総合的に、高い生産性を得る最良の方法であり、社会全体にも貢献できる道ではないだろうか。

環境に優しいという効果は、社会にメリットを提供しているが、通常は、その対価が農家には支払われていない。だからこそ、欧米のように、もっと政策的支援(社会貢献への対価の支払い)も強化されてよいのではなかろうか。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

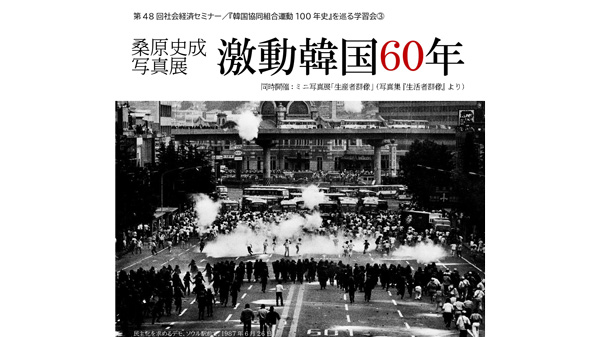

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日