ニューノーマルと半農半JA【小松泰信・地方の眼力】2021年3月17日

「コロナ禍で働き方の本質が変わり、先進的な企業ほど『大きなオフィスは必要ない』と気づいたと思います。過去半年のオフィスビル空室率の上昇は尋常ではなく、コロナ禍が落ち着いても元に戻ることはないでしょう。(中略)オフィス需要が今以上に減れば、大企業は更新時期に面積削減や転出の決断をすることになる。東京都心に多い大企業のオフィスビルはドラスティックに変わるでしょう」(牧野知弘氏、経済・社会問題評論家、『サンデー毎日』3月28日号)

ニューノーマルに対応できない農政

「農水省の担い手概念は修正の時を迎えているのではないか。農政の検証に入るべきだ」と、鋭い問題提起をしているのは日本農業新聞(3月16日付)の論説。キーワードは、ニューノーマル(新常態)。「革新的な技術開発や不況、災害といった大きな出来事をきっかけに生まれる」もので、「それ以前の『当たり前』と入れ替わる暮らし方や働き方の新しい常識」を指す。身近な例としては、前述のオフィスビルの空洞化を招来させたリモートワーク、適疎を求めるライフスタイル、ネットショッピング、そしてオンライン会議等々があげられる。

論説子は、新型コロナウイルスの感染拡大を機に急速に普及したニューノーマルな働き方が、「農業と田園回帰の領域にも打ち寄せる」ことを想定し、「農政は多様な働き方を選んだ人たちを包摂し、農業・農村の新人材として生かすべきだ」とする。

この動きがコロナ禍収束後も一段と進化することを展望し、「産地には追い風」と期待を寄せる。ただし、「手をこまぬいていればチャンスはしぼむ」との警告も忘れない。

手をこまぬくとは、1992年策定の「新しい食料・農業・農村政策の方向(新政策)」からはじまる、「産業としての農業を育成するという政策の王道」を墨守し、ニューノーマルへの対応を怠ることである。なぜならその王道を歩めるのは、経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体として規模拡大路線をひた走れる「担い手」だけだからだ。

農業・農村に向かうニューノーマルの人々を受け止めるために評価するのが、「半農半X」に注目し、農業をしながら多様な形で働く人たちを応援しようとしている「食料・農業・農村基本計画」である。そして、「これは、総務省や国土交通省が地方創生で重視する多様な人材の受け入れ・育成という考えと方向性が合う」点にも着目する。

さらに、地方創生の新しい政策の方向を示す第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が、ニューノーマル層を地域活性化の政策対象に据えていることを、「先見性と柔軟性があり、イノベーションの可能性を内在する」と高く評価し、期待を寄せている。

農業経営の継承に改善の兆しなし

農水省は、3月2日に「農業経営の継承に関する意識・意向調査結果」を公表した。これは20年8月上旬から同月下旬にかけて、農業経営の継承に関する意識・意向に関して、認定農業者のいる農業経営体(家族経営体)の経営主である60歳代の農業者1000人を対象に調査し、690人から回答を得たものである。

農業協同組合新聞(3月10日付)で整理された結果概要の中から、以下の6点を取り上げ検討する。

(1)「現在の経営を全体または一部を継承する」が50.1%、「決めていない」が34.6%、「何も継承しない」が7.8%。

(2)「経営を継承する意向の農業者で本人の同意を得て後継者が決まっている」と回答したのは全体の40.1%(277人)、「後継者が決まっていない」は9.9%(68人)。

(3)後継者の属性では、277人のうち「同居の子」が72.9%、「非同居の子」が23.5%。96.4%が「子」である。

(4)「後継者は決まっていない」と回答した農業者(68人)のうち、「候補はいる」との回答は72.1%(49人)。49人中、「子(同居)」36.7%、「子(非同居)」34.7%だった。ただし、候補者に経営継承の同意を得られると考えているかとの質問には、「現状のままでは難しい」が63.2%(43人)。

(5)その43人に「現状のままでは難しい」理由を問うと、「農業所得が不足している」が76.7%、これに「施設・機械が老朽化している」が34.9%で続く。

(6)(1)で「何も継承しない」と答えた7.8%(54人)にその理由を聞くと、「地域に農地の受け手となる農業者がいないため」が29.6%、これに「地域に農地の受け手となりうる農業者はいるが、これ以上農地を引き受けきれない状態のため」24.1%が続いた。

以上より、認定農業者のいる農業経営体(家族経営体)でさえも、後継者の確保が容易ではないことが明らかとなった。ただし、後継者の対象が「子」に限定されている点に、この問題の難しさがある。

農業経営の継続、それによる地域社会の維持などを考える時、後継者の対象範囲を広げることは避けられない。

田園回帰志向のニューノーマル層へのアプローチは、積極的に挑戦すべきものである。

「半農半JA」の提起

結論を先取りするならば、「半農半X」のXに、JAがなることを提案したい。イメージは、スポーツなどの実業団でよく聞く、午前中は社員として働き、午後から練習を行う、という勤務形態である。あくまでもJAに正規で雇用し、午前中は農作業に取り組み、午後から出勤。もちろん、季節性や農作物の特性によって弾力的であることはいうまでもない。

前述した経営継承調査において、経営継承について「まだ相談していない」44人に、相談を想定している機関・組織を問うたら、JAが56.8%で最も多かった。JAに対する相談先としての期待は大きい。それだけ信頼されているということ。その時、JAに職員として籍を置きながら、農業の自営を目指そうとする者の存在は、力強く感じられるはず。もちろん、ニューノーマル層としても、地域に根差したJAで所得を得ながら、農業力を磨くことは、安心感のある生活をするうえでの支えとなる。

3月16日の参院農林水産委員会で、石垣のり子議員(立憲民主党)は「担い手の農地集積率が6割から8割に増え、その他の多様な経営体は2割になるというのが望ましい姿という認識か」と質問した。これに、光吉一農水省経営局長は、「担い手以外の減少を積極的に進めて、その農地面積を2割にしようという趣旨ではない。中小規模の経営体なども、営農の継続が図られるよう配慮していく」と回答している。(日本農業新聞、3月17日付)

ネットでそのやり取りを見ている限り、農水省が王道と考える担い手の育成に力を入れ、その他の多様な担い手を「その他大勢」としてしか位置づけていないように感じられた。しかし、まずはその回答を信じよう。

ニューノーマルに対応せず、オールドノーマルを貫くならば、いずれアブノーマルとして断罪されるのみ。

「地方の眼力」なめんなよ

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日 -

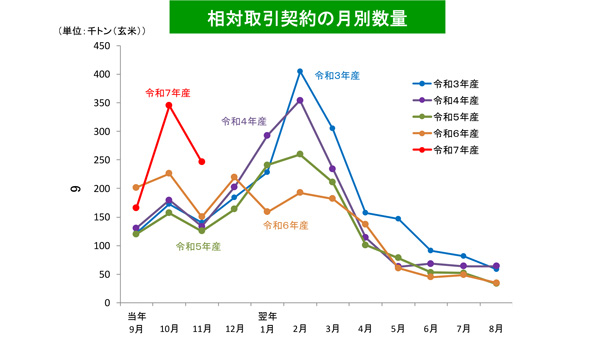

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日 -

適用拡大情報 殺菌剤「日曹エトフィンフロアブル」、「ピシロックフロアブル」 日本曹達2025年12月17日

適用拡大情報 殺菌剤「日曹エトフィンフロアブル」、「ピシロックフロアブル」 日本曹達2025年12月17日 -

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日 -

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日 -

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日 -

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日 -

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日 -

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日 -

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日 -

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日 -

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日 -

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日 -

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日 -

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日 -

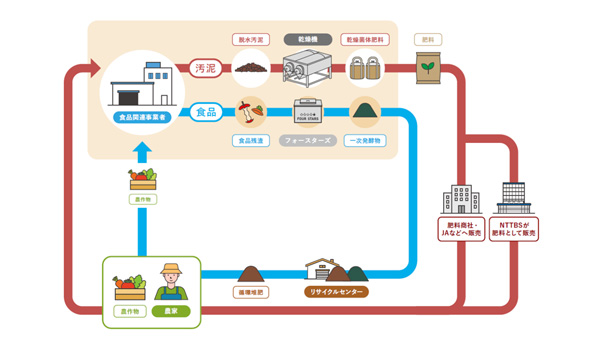

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日 -

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日 -

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日 -

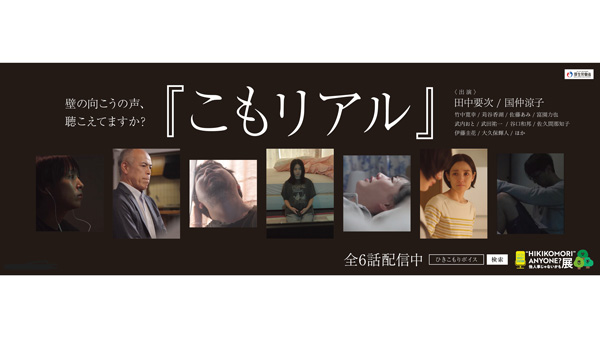

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日 -

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日