疫政学のすゝめ【森島 賢・正義派の農政論】2021年3月29日

農学の一分野に農政学があるように、疫学の一分野に疫政学という分野があっていいのではないか。

農政学が、農村にある全ての社会現象を研究の対象とするように、疫政学は、疫病にかかわる全ての社会現象を研究の対象にすればいい。

また、農政学のはじめが、農村を貧困から解放することを、最大の目的にしたように、そして、この目的が当時の最大の社会問題だったように、疫政学の最大の目的を、いまの社会の最大問題であるコロナの絶滅におけばいい。

この視点からみたとき、いまの疫学は、いかに貧弱であることか。

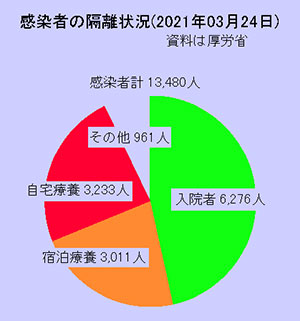

感染者の隔離状況(2021年3月24日)

感染者の隔離状況(2021年3月24日)はじめに、感染者の隔離の状況をみておこう。コロナが、いかに社会を蝕んでいるか。

右の図は、厚労省が発表したものを図で示したものである。感染者のうち半分以下しか入院していないことが分かる。だが、これは実態を表していない。感染者は、これよりはるかに多い。隠されているのは、主に無症状の感染者である。政府は、その数を全く把握していない。

いくつかの資料によれば、隠されている感染者の数は、国民の0.1%程度と考えられる。12万人程度である。つまり、厚労省がいう感染者の9倍の感染者が市中に放置されていると考えられる。

これで、まともなコロナ対策ができるとは、とうてい考えられない。

◇

さて、コロナが自然科学の対象であることは、誰も否定しないだろう。しかし、コロナの流行は、自然科学だけでは解明できない、つまり、社会科学の対象でもある。

コロナ禍は人災だ、という人がいる。これは、コロナ禍を単純な自然の問題ではなく、社会の問題でもあることをいっているのだ。

これは、コロナウィルスだけの問題でもないし、生物としての人間だけの問題ではない。つまり、個々人の問題ではない。これは、個々人だけでは解決できない社会体制、政治体制の問題である。つまり、社会科学の対象なのである。

◇

いまのコロナ対策をみるとき、これまでの社会科学の成果を、ほとんど無視している。

例をあげよう。対策の王道は、検査と隔離と治療だという。だが、この王道を、いまの対策は無視している。

そして、対策の中心部に、個々人に対する外出の自粛だけをおいている。つまり、社会が行うべき対策、政治が責任をもって行うべき対策、つまり、検査、隔離、治療の体制の拡充と整備を怠っている。

では、社会と政治は、いま何を為すべきか。

◇

まず初めに為すべきことは、コロナという疫病を研究対象にした社会科学、つまり疫政学の確立と、その成果を尊重する社会、ことに政治の確立だろう。

そしてそれは、感染阻止と経済の両立などいう皮相的な問題から入るのではなく、感染の実態を忠実に認識することから始めることになるだろう。それには、疫学調査の体制と、検査体制の整備が必要になる。だがいまは、まったく不充分である。これでは、研究はできない。

それと同時に必要なことは、調査結果と検査結果の詳細にわたる公表である。そうして、衆知を集めることである。

◇

いまのコロナ対策の中心部分には、医療の逼迫があるという。これは、もちろん医療従事者の個々人の問題ではない。医療体制の問題である。非常事態だというのに、それに即応できる医療体制を作れないという問題である。そういう体制の問題、つまり、社会の問題であり、したがって政治の問題である。

こうした状況のもとで、政府は医療の逼迫を避けるためといって、検査体制を脆弱にしたままで、感染を拡大させている。

◇

つまり、こうである。

いまのコロナ対策は、検査数を少なくして、実際の感染者を市中に放置している。そうして、感染を拡大させている。

また、検査の結果、感染者と分かっても、その感染者を自宅療養などといって、市中に放置している。そうして、感染を拡大させている。

これでは、だめだ。

◇

では、どうすればいいか。

医療が逼迫するのなら、医療体制を拡充し、整備すればいいのだ。しかし、そうしないで感染拡大を放置している。

政府が、国民に対して三密回避の説教をするのは、政府が責任をはたした後でいい。そうすれば、国民は真摯に説教を聞くだろう。

だが、そうしない。

◇

医療逼迫を回避するには、そうではなくて、いまの医療体制をそのままにして、効率よく回していこう、というのだが、そんなことで非常事態は乗りきれない。ますます逼迫するのは必然である。

医療の逼迫を避けるには、感染症対策の王道を進むしかない。そうして、予想される第4波を乗りきらねばならない。

新しい疫政学は、この道に沿って進んでいくだろう。そしてそれは、今後10年以内に再来すると予想されるコロナ災害に備えた、強力な武器にもなるだろう。

(2021.03.29)

(前回 薬九層倍を断て)

(前々回 コロナ方程式で見た政府の反国民性と無責任性赤いワクチンの教訓)

(「正義派の農政論」に対するご意見・ご感想をお寄せください。コチラのお問い合わせフォームより、お願いいたします。)

重要な記事

最新の記事

-

宮崎県で鳥インフル 国内13例目2026年1月5日

宮崎県で鳥インフル 国内13例目2026年1月5日 -

埼玉県で鳥インフル 国内12例目2026年1月5日

埼玉県で鳥インフル 国内12例目2026年1月5日 -

北海道で鳥インフル 国内11例目2026年1月5日

北海道で鳥インフル 国内11例目2026年1月5日 -

1月の野菜生育状況と価格見通し キャベツ、レタスは平年を下回る見込み 農水省2026年1月5日

1月の野菜生育状況と価格見通し キャベツ、レタスは平年を下回る見込み 農水省2026年1月5日 -

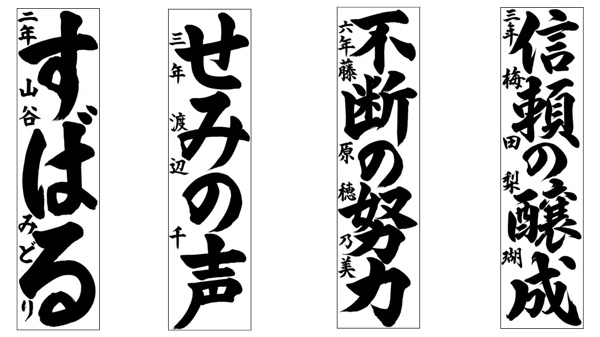

令和7年度のJA共済「全国小・中学生 書道・交通安全ポスターコンクール」入賞者決定 JA共済連2026年1月5日

令和7年度のJA共済「全国小・中学生 書道・交通安全ポスターコンクール」入賞者決定 JA共済連2026年1月5日 -

JA西三河 ミニトマト「赤美味」学生が作った新ロゴ披露 愛知県西尾市2026年1月5日

JA西三河 ミニトマト「赤美味」学生が作った新ロゴ披露 愛知県西尾市2026年1月5日 -

従業員オーナーシップ普及団体に参画 農林中金2026年1月5日

従業員オーナーシップ普及団体に参画 農林中金2026年1月5日 -

若者を欺く世論調査という名の陰謀【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月5日

若者を欺く世論調査という名の陰謀【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月5日 -

デジタル証券株式会社へ出資 農林中金キャピタル2026年1月5日

デジタル証券株式会社へ出資 農林中金キャピタル2026年1月5日 -

【年頭あいさつ 2026】渋澤温之 パルシステム生活協同組合連合会 代表理事理事長2026年1月5日

【年頭あいさつ 2026】渋澤温之 パルシステム生活協同組合連合会 代表理事理事長2026年1月5日 -

【今川直人・農協の核心】農協の農業経営をめぐる環境変化(4)2026年1月5日

【今川直人・農協の核心】農協の農業経営をめぐる環境変化(4)2026年1月5日 -

殺菌剤「ジオゼット水和剤」取り扱い開始 OATアグリオ2026年1月5日

殺菌剤「ジオゼット水和剤」取り扱い開始 OATアグリオ2026年1月5日 -

農福連携×メタバース 大隅半島ノウフクコンソーシアムとパートナーシップ協定締結 AGRIVERSE2026年1月5日

農福連携×メタバース 大隅半島ノウフクコンソーシアムとパートナーシップ協定締結 AGRIVERSE2026年1月5日 -

東京農工大にオフィス開設 新規事業開発、人材採用を加速 テラスマイル2026年1月5日

東京農工大にオフィス開設 新規事業開発、人材採用を加速 テラスマイル2026年1月5日 -

大田市場の仲卸・大治と生鮮流通における戦略的パートナーシップを締結 SANKO MARKETING FOODS2026年1月5日

大田市場の仲卸・大治と生鮮流通における戦略的パートナーシップを締結 SANKO MARKETING FOODS2026年1月5日 -

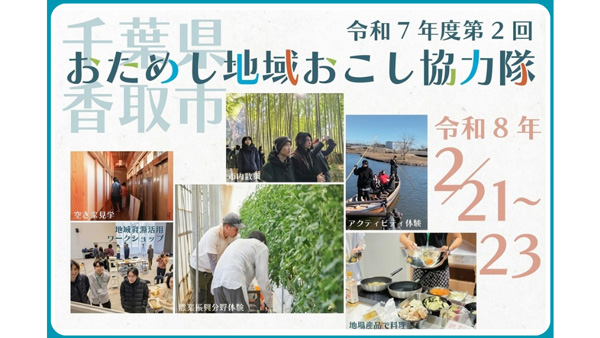

千葉県香取市「令和7年度第2回おためし地域おこし協力隊」参加者を募集2026年1月5日

千葉県香取市「令和7年度第2回おためし地域おこし協力隊」参加者を募集2026年1月5日 -

広島の食と特産物が一堂に「広島ふるさと祭り」9日から上野公園で開催2026年1月5日

広島の食と特産物が一堂に「広島ふるさと祭り」9日から上野公園で開催2026年1月5日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月5日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月5日 -

誰もが農業を学べる場を「週末農業スクール」クラファンで支援募集 マイファーム2026年1月5日

誰もが農業を学べる場を「週末農業スクール」クラファンで支援募集 マイファーム2026年1月5日 -

空撮・測量・点検・物流・農業まで一挙紹介「DJIドローンフェス2026」開催 セキド2026年1月5日

空撮・測量・点検・物流・農業まで一挙紹介「DJIドローンフェス2026」開催 セキド2026年1月5日