貴重だった「亜炭」【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第150回2021年6月3日

1960年以前の工業の主要な熱エネルギー源は石炭であり、家庭の炊事・暖房等の熱エネルギー源は薪や木炭だった。ただし北海道などでは石炭、一部地域では亜炭も家庭のエネルギー源として利用していた。山形の私の生家でも、また学校でも亜炭を熱源として使用していた。

1950年代半ばころ、風のない夕焼け空の下、仙台の住宅街を通ると、大人の背丈くらいの高さのところに、薄紫の煙がゆったりと水平にたなびいている。それといっしょにちょっと硫黄くさい匂いがほのかにあたりにただよう。お風呂で亜炭を燃やしている煙である。その煙は目に沁みないし、匂いもとってもいい。ときどき魚を焼く匂いがそれに混じる。七輪の炭火で焼いているのだろう。もう夕ご飯である。生家から離れて一人大学の寮生活を送っている私にはこれから始まるであろう家庭の団らんがうらやましい。同時に空腹を感じてくる。

私には亜炭の燃える匂いとその煙、炭火で魚を焼く匂いは暖かい家庭を思わせるものだった。薪と亜炭を燃やして風呂を焚く、炭火で魚を焼く、これは子どもの仕事だった。私もさせられたものだった。

家庭の暖房はいろり、火鉢、こたつ、あんかの薪炭だったが、学校の暖房は亜炭ストーブだった。

放課後、交代に回ってくるストーブ当番の生徒が亜炭置き場に行き、取っ手のついた楕円形の鉄製のバケツいっぱいの亜炭を入れ、教室に運んでおく。

翌朝、生徒が学校に来る前に小使い(用務員)さんがストーブのなかに入れていってくれた火種の上に、先にきた生徒が亜炭をくべる。なかなか暖まらないが、寒い中を歩いてきた子どもたちはストーブのまわりに集まって手や足を暖める。やがてストーブは熱くなってくる。しかし暖かくなるのはストーブのまわりの席に座っている子どもだけで、遠くに座っている子どもたちは寒い。休み時間になったときにストーブのまわりにみんな集まるか、馬乗りや押しくらまんじゅうなどの遊びをしたりして自分で暖まるしかない。

三時間目ころ、ストーブの上に直接みんなの弁当が何段にも積み重ねられる。冷たくなっている弁当を暖めるためだ。しかし、あまり高く積むと倒れる。数に制限がある。それでそこからあぶれたものはストーブのまわりに置く。その順序はジャンケンで決める。ときどき倒れることがあり、大騒ぎとなる。一番下つまりストーブの直接上の人の弁当は熱過ぎてときどきご飯が真っ黒焦げになることもある。そうならないように時々上下の順序を取り替えるが、これが大変である。何しろ下においてある弁当、とくに一番下のそれは熱い。手袋をかけて何とかおろす。焦げた匂いがしたりすると授業中であろうとも取り替える。先生は怒らないで授業を中断して黙って見ている。

そのうち弁当のご飯、おかずの焦げる匂いが教室中にただよい、廊下にもそれがもれる。もうすぐ昼飯である。

午後になるとストーブの火はなくなり、教室は徐々に寒くなってくる。昼休みころに燃え尽きる程度の量しか割り当てられないからだ。一日亜炭一バケツでは厳冬期にはとても間に合わなかった。

家庭でも亜炭を使った。暖房用としてではなくお風呂を沸かす燃料としてだったが、私の生家でもそうだった。

農家の場合、風呂炊きは子どもの仕事だった。まず井戸から水を汲み上げ、バケツで何度も運んで風呂に入れる。私の生家の風呂は鉄砲風呂(注1)だったが、まず鉄砲に杉の葉を入れてそれに下からマッチで火をつけ、木の小枝(柴)にそれを燃え移らせ、その火が太い薪につくようにする。薪に完全に火がついたら、亜炭を入れる。亜炭は薪よりも長時間燃えているし、熱量も大きいのでそのまま放置しておけばお風呂を沸かしてくれる。しかも薪のようにすぐに灰にならずにに長時間燃えてくれるので、そのまま放置しておけば風呂を沸かしてくれ、また長時間保温してくれる。もちろん燃え尽きそうになったらまた亜炭を注ぎ足す。

このように亜炭はきわめて便利な存在、薪、木炭とともに1960年代まではなじみの深いものだったし、生活必需品だった。

もちろん、石炭よりは火力が弱いが、価格は安く、亜炭産地に近い学校や職場の暖房や一般庶民の風呂の燃料として重宝されたのである。

ところで、亜炭とはそもそも何かだが、「石炭の中でも、最も石炭化度が低いもの」(注2)をいう。

どんな形状をしているかは説明しにくいが、黒くて堅い石炭になる前のもの、進化の過程にあるもので、黒褐色でややもろく、木目まで残っているものすらある。どんなものか見たい方は仙台のお土産屋に入り、「埋もれ木細工」(注3)という工芸品を見ればいいのだが、その埋もれ木細工の土産も少なくなった。亜炭坑がなくなったので、原料の入手が困難になったからである。

亜炭の火力は石炭からくらべると弱い。でも薪よりはずっと火持ちがよく、石炭よりも火がつきやすい。しかも価格は安い。その上、宮城県や山形県は亜炭の産地(愛知県もそうだったはずだ)なので手に入れやすい。仙台に来て伊達正宗の居城青葉城のなかにも炭坑があって亜炭を掘っていたのを見たとき、こんな街の近くでも採れるのかと驚いたものだった。仙台の近くの山を歩くと崖などの断層に亜炭の層がたまに見られるが、これがうらやましかった。自分で掘って売る亜炭坑を開設できないものかとさえ思ったものだった。石炭は鉄と並んで産業の基礎をなすもので、まさに「黒いダイヤ」と言われるほど貴重なもの、亜炭はその石炭の親戚だったからである。もちろん、家庭にとってこれ以上に重要なものがあったが。

それは薪と木炭だった。

(注)

1.鉄砲風呂とは「木製の風呂桶(一般的には楕円形)の片側の端に煙突状の鉄製の筒(これを鉄砲という)を縦に通し、この鉄砲の中で薪や炭、亜炭などを燃やし、鉄砲に触れた風呂の水が熱せられることでお湯を沸かすお風呂。なお、鉄砲の下の方の穴にはすかしがおいてあり、燃料が落ちないように、また空気が下から入るようになっており、鉄砲の上の方には煙突がつけられて外に煙が出て行くようにしてある」風呂のことで、五右衞門風呂と並んで使用されたものである。

2.Wikipediaより引用。 地質学上の用語としては「褐炭」が正しいが、日本では行政上の必要からこれが用いられているのだそうである。

3.亜炭のなかの木目等がきれいに残った色つやのいいもの(「埋もれ木」と呼んでいる)に細工を施してつくった工芸品。

重要な記事

最新の記事

-

山林切り裂きメガソーラー(下) 不透明な事業主体、FIT認定「まるで売買」2025年11月19日

山林切り裂きメガソーラー(下) 不透明な事業主体、FIT認定「まるで売買」2025年11月19日 -

【特殊報】ニガウリ褐斑症状 国内のニガウリで初めて確認 群馬県2025年11月19日

【特殊報】ニガウリ褐斑症状 国内のニガウリで初めて確認 群馬県2025年11月19日 -

「天敵利用」テーマにパネルディスカッション「第3回みどり技術ネットワーク全国会議」開催 農水省2025年11月19日

「天敵利用」テーマにパネルディスカッション「第3回みどり技術ネットワーク全国会議」開催 農水省2025年11月19日 -

国産ふじりんご使用「のむヨーグルト ふじりんご」全国のファミリーマートで発売 JA全農2025年11月19日

国産ふじりんご使用「のむヨーグルト ふじりんご」全国のファミリーマートで発売 JA全農2025年11月19日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」23日に開催 農協観光2025年11月19日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」23日に開催 農協観光2025年11月19日 -

「フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA2025」最優秀賞はJA高知県の「七立栗」大田花き2025年11月19日

「フラワー・オブ・ザ・イヤーOTA2025」最優秀賞はJA高知県の「七立栗」大田花き2025年11月19日 -

トマトの下葉処理 自動化ロボット開発 エンドエフェクタ交換で収穫に応用も 農研機構2025年11月19日

トマトの下葉処理 自動化ロボット開発 エンドエフェクタ交換で収穫に応用も 農研機構2025年11月19日 -

「農研機構アグリ・フードイノベーションフェア」12月に開催2025年11月19日

「農研機構アグリ・フードイノベーションフェア」12月に開催2025年11月19日 -

【役員人事】日本肥糧(10月24日付)2025年11月19日

【役員人事】日本肥糧(10月24日付)2025年11月19日 -

飛騨の冬を彩る伝統野菜「赤カブ」が収穫最盛期 岐阜県高山市2025年11月19日

飛騨の冬を彩る伝統野菜「赤カブ」が収穫最盛期 岐阜県高山市2025年11月19日 -

小型トラクター向け高精度レベラー「12PW-160」販売開始 ALLYNAV2025年11月19日

小型トラクター向け高精度レベラー「12PW-160」販売開始 ALLYNAV2025年11月19日 -

再生二期作にも対応 省力化稲作のための「収穫ロボット」など発表 テムザック2025年11月19日

再生二期作にも対応 省力化稲作のための「収穫ロボット」など発表 テムザック2025年11月19日 -

カゴメ「野菜生活100」ありがとう30周年 増量品を数量限定発売2025年11月19日

カゴメ「野菜生活100」ありがとう30周年 増量品を数量限定発売2025年11月19日 -

飯舘電力 バーチャルツアー開催 再エネ発電で地域を再生 パルシステム東京2025年11月19日

飯舘電力 バーチャルツアー開催 再エネ発電で地域を再生 パルシステム東京2025年11月19日 -

柏市公設市場「一般開放デー」開催 地産地消を体感 千葉県柏市2025年11月19日

柏市公設市場「一般開放デー」開催 地産地消を体感 千葉県柏市2025年11月19日 -

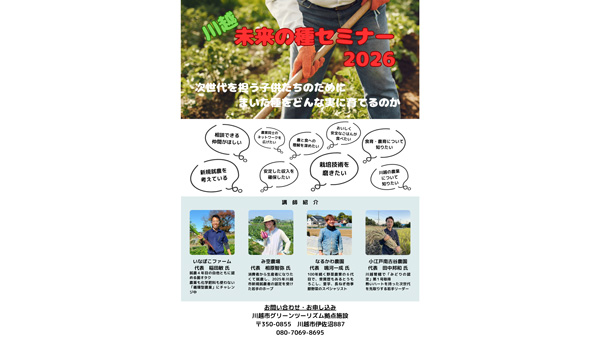

農業者と消費者の目線から川越の農業を考える「農業セミナー」開催2025年11月19日

農業者と消費者の目線から川越の農業を考える「農業セミナー」開催2025年11月19日 -

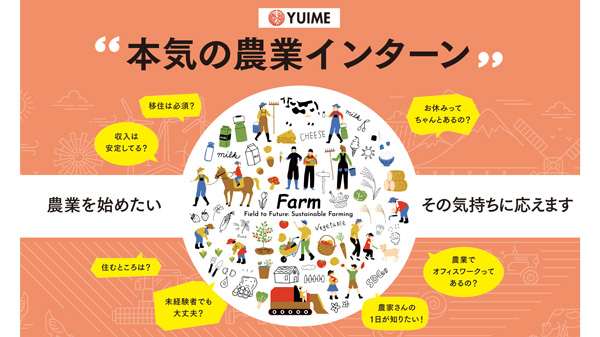

農業を選ぶ若者を増やす 日本人雇用就農サービス「本気の農業インターン」開始 YUIME2025年11月19日

農業を選ぶ若者を増やす 日本人雇用就農サービス「本気の農業インターン」開始 YUIME2025年11月19日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年11月19日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年11月19日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年11月19日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年11月19日 -

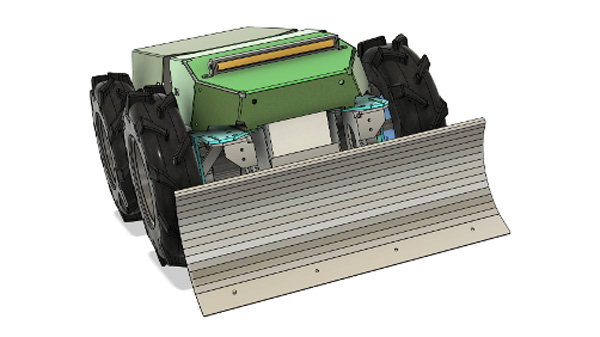

新型「除雪ドローン」2026年モデルを発表 エバーブルーテクノロジーズ2025年11月19日

新型「除雪ドローン」2026年モデルを発表 エバーブルーテクノロジーズ2025年11月19日