必需品だった木炭、それを焼く人【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第152回2021年6月17日

「薪(しん)炭(たん)」という言葉がある。「薪と炭」を意味すると辞書に書いてあるが、同時に「燃料一般」を意味するともある。薪と炭は燃料一般を意味するほど燃料の代表的な重要な位置を占めていたのである。

いうまでもなくこの場合の炭は木炭のことであり、何千年も前からら薪とともに主要な燃料として使われてきた。とくに火鉢、こたつ、あんか、コンロ等で利用され、炊事、とりわけ暖房には欠かせなかった(注)。今もバーベキューや飲食店の焼き鳥、魚焼き等で使われているので、若い方も知っておられるだろう。また、この炭の原料は木であり、炭焼き窯で何日もかけて蒸し焼きされたものだということも当然知っておられるだろう。そうなると炭は、その原料である樹木が大量に成育している森林の存在する地域、とりわけ山村で生産されるものであることもわかるだろう。

そうなのである、日本人の暮らしは山村、そこに住む林家の生産する薪と炭によって支えられてきたのである。

ところで今「林家(りんか)」という言葉を使ったが、いうまでもなくこれは林業を営む世帯のことである。しかしそのほとんどが農業も営んでいるので農家といっていい。にもかかわらずあえてこの言葉を使ったのは、農地をもたない、それどころか林地も持たず炭焼きだけをやっている家もあったからである。その一つの例をここにぜひ記録しておきたい、もう知る人もいなくなっているだろうからである。

今から65年前の1956(昭31)年、私の大学三年のとき。岩手県の北上山地の中央部のある村での、林業の調査に参加させてもらった。私にとって生まれて初めての調査だったが、あるローカル線の小さな駅のこれまた小さな旅館に泊まり、翌朝早くみんなと別れて一人またその支線の列車に乗って、次の山に囲まれた人家のほとんどないこれまた小さな駅に降りて、私の担当する調査対象者の家に向かって地図を頼りに歩き出した。約一時間、このまま進んでも家などないのではないか、と思うような細い山道を登ってようやく調査対象の家を見つけた。本当に山の中、雑木林に囲まれた一軒家、いや、家と言うよりも掘っ立て小屋だった。小屋といったが柱や壁はない。萱(かや)で葺(ふ)いた三角形の屋根が地べたに直接接している(再現した縄文時代の家を思い起こしてもらえればいい)。中は四~五畳の広さだろうか、地べたに直接草を分厚く敷き、その上に茣蓙(ござ)が敷いてある(まだ建てたばかりで萱のいい匂いが充満していた)。そこに若夫婦二人と幼い子どもが住んでいた。そのすぐ近くに炭焼き窯があり、そこで炭を焼いていた。

調査表にもとずいて聞いて見ると、農地は持っていないとのことである。つまり農家ではない。炭焼きだけで暮らしていると言う。ところが焼く炭の原料となる木々のある林野は所有していない。山林地主や町の薪炭商などの山林の雑木を焼くのだという。たまたま調査対象者は町の薪炭商の木を焼いていた。といってもその山林は薪炭商の所有ではない。山林地主から、その山の何ヘクタールかの立木を伐って炭にする権利を買っているだけである。こうした薪炭商は「親請け」と呼ばれていたようだが、親請けは木を切って炭に焼くことを調査対象者のような人に下請けさせる。下請けした彼らは、その山林のところにいま述べたような小屋を建て、そこに泊まり込んで周辺の木を伐り、昼夜焼き続ける。そしてできあがった炭を親請けに届ける。その報酬として、米麦や味噌などの現物に若干の現金を受け取る。何ヶ月あるいは何年かしてすべて伐り終わると、親請けから指示を受けて別の山林に行き、また新たに萱で小屋を建て、炭を焼く。こうして山々を移動するのだから、原始時代の移動農業の林業版といえよう。こうした人たちを『焼き子』と言うのだそうである。このような山の中の移動生活で子どもの学校はどうするのか、これは聞き逃してしまった。

岩手県は、木炭生産量日本一を誇ったのだが、それを支えた人たちの中にこのように親請けや山林地主に搾取され、まともな家も持てないこうした『焼き子』のような人たちもいたのである。なお、彼らの多くは地域の農林家の次三男であり、なかには何年間かこうやって稼いで麓の集落に家を建て、そこに定住しながら山林地主などに炭を焼かせてもらって(「焼き子」と同様の契約をして)、さらに農地を借りあるい買って、生計を立てるという人もいたようである。

こうした「焼き子」を含む炭焼きの人々、さらに前回述べた薪などの燃料、建材、木工品の生産に従事する人々、その流通・運搬に携わる人々によって、1960年以前の日本人の暮らしは維持され、さらに日本の豊かな林野、自然が維持、再生産されてきたのである。

(注)明治以前は製鉄にも不可欠だった。戦後も岩手県の国鉄横黒線(現北上線)沿いに大きな木炭製鉄の工場があった。鍛冶屋さんにも木炭は不可欠、高度成長以前には町に村にたくさんあった。

重要な記事

最新の記事

-

JAグループと生協グループが「よりよい営農活動」で連携2026年1月19日

JAグループと生協グループが「よりよい営農活動」で連携2026年1月19日 -

JA山形おきたま、概算金の「追加払い」延期 「見通しつけば支払」 予想外の下落で苦渋の判断2026年1月19日

JA山形おきたま、概算金の「追加払い」延期 「見通しつけば支払」 予想外の下落で苦渋の判断2026年1月19日 -

【中酪受託乳量】2カ月連続減産 都府県5000戸割れ目前2026年1月19日

【中酪受託乳量】2カ月連続減産 都府県5000戸割れ目前2026年1月19日 -

野菜卸の興農あおもりが自己破産 猛暑、コスト増で経営圧迫 負債2.3億円2026年1月19日

野菜卸の興農あおもりが自己破産 猛暑、コスト増で経営圧迫 負債2.3億円2026年1月19日 -

正准組合員に向き合うJAの最先端 JAはだのを現地視察 2月25日に農協研究会 参加者を募集2026年1月19日

正准組合員に向き合うJAの最先端 JAはだのを現地視察 2月25日に農協研究会 参加者を募集2026年1月19日 -

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日 -

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日 -

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日 -

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日 -

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日 -

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日 -

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日 -

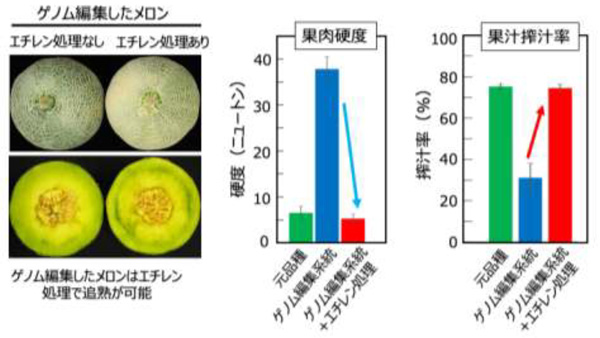

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日 -

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日 -

美里カボチャの出荷がピーク 20日まで出荷、総出荷量2300ケース目標 JA熊本うき2026年1月19日

美里カボチャの出荷がピーク 20日まで出荷、総出荷量2300ケース目標 JA熊本うき2026年1月19日 -

RKK学童駅伝大会に特別協賛 JA熊本経済連2026年1月19日

RKK学童駅伝大会に特別協賛 JA熊本経済連2026年1月19日 -

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日 -

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日 -

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日