壊滅前の農産加工・自給生産滅【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第154回2021年7月1日

農業基本法の話に入る前に、その直前の農業、農家の状況についてもう一点語っておかなければならないことがあった。

少なくとも1950年代までは自分の家で食べるだけの量の味噌をどこの農家もつくっていた。

大きな釜で煮た豆をこれまた大きな木製のたらい桶に入れ、わら靴をはいて踏みつぶし(子どものころよく手伝わされたものだった)、麹と塩を入れて樽に移し、保存する。これが私の生家での年に一度の行事だった。

もちろん大豆は自分の畑でつくるし、麹も自分の家でつくる。蒸し上がった米に麹菌を入れ、小屋(納屋と言うのが一般的なのかもしれないが、私の生家のある地域ではそう呼んでいたので、これからもそう呼ぶことにする)の広い土間に敷いた数枚のむしろに広げて発酵させる。何日かするとむしろから暖かく甘い匂いがしてくる。一つまみ手にとって口に入れてみる。たいして甘くないが、砂糖など甘いものが少ないときはおいしいと思ったものだった。

私の生家ではできあがった味噌を1年くらい寝かせて食べる。だから白味噌である。味噌汁は好きだが、よその家でごちそうになる味噌汁はうまいと思わなかった。母の実家などでは3年以上もおいた黒みがかった味噌だが、どうしても好きになれなかった。このように自分の家の味噌が一番うまいと思うことを「手前味噌」と言うことは大きくなってから知った。

なお、この味噌から醤油(「たまり」と呼んでいた)をつくって自給する農家もあったが、私の生家では近くの八百屋から買っていた。一升瓶を持って買いに行くと、柄のついた四角い木製の一合枡や二合枡で量って何回か漏斗(じようご)を通じて瓶に入れてくれたものだった。

食用油は自分の家でつくったナタネを搾ってつくった。なお、大豆を搾って油をつくったという記憶はなく、よく四合瓶を持たされて八百屋に油買いに行かされたものだった。ただし、それはナタネ油より安い大豆油(満州や朝鮮から大豆が安く輸移入されていた)だったのではないかと今は考えている。たらりたらりと黄金色の液体が枡から漏斗を通じてゆっくり垂れ落ちて瓶に入るのがおもしろく、じっと見ていたものだった。

私の生家ではこうしていたのだが、味噌はもちろん醤油や食用油等々すべて自分の家で加工し、自給している農家もあった。

味噌を搾って醤油にする農家があった。戦時中の醤油不足のとき祖母がそうやってつくったこともあった(この醤油が本来の「たまり」なのだと子どものころ聞かされたことがある)が、甘ったるくてあまりおいしいとは思わなかった。

私の生家では豆腐は近くの豆腐屋から買っていたが、地域によっては豆腐も自給していた。それがわかったのは、1960年ころ、宮城県の平坦水田地帯のある農家に調査でお訪ねしたときのことで、小屋から湯気が出ていてそこで何かつくっていた。何かと思って聞いたら豆腐だという。それを夜に凍らして凍み豆腐(凍り豆腐)をつくるのだそうである。売るわけではなく、自給用だという。帰りにおみやげにもらったが、とってもおいしかった。この農家は特別なのかと思ったら、どうもそうではないらしい。かなりの農家が豆腐を自分の家でつくって食べ、冬には凍み豆腐をつくっていたようである。宮城県南に住む家内の母も冬だけ豆腐をつくり、凍み豆腐をつくっていた(色形は悪かったがうまかった)。

東北の農家に調査に行くと、机の上に季節の野菜の漬物がお茶請けとしてどかっとのっかっている。あの色のきれいさとおいしさが忘れられないと北海道生まれの黒河功さん(農経学者・北大名誉教授)がよく言っていたものだが、自分の家の土地でつくれるものを買って食べるのは損だと、このように多くの品目を生産し、加工して自給したものだった。

農家を「百姓」というが、それは農家が百種類もの作物や家畜などを生産していることからきたものだ、こういう説がある。

実際に私の生家ではどうだったか、記憶を掘り起こしてみたら、戦前は65種類の作物、3種類の家畜を育てており、これに縄や俵、草履などの稲わら加工品、堆肥や家畜の餌料、漬け物・味噌等々の農産加工品を加えたら、あっというまに100品目を超えてしまった。まさしく私の生家は多品目生産の「百姓」だったのである。

若干の地域的個別的差異はあってもそれは全国共通だった。そして戦後もそれが推奨されてきた(過重労働にならないように品目を整理しよう、時代にあわせて変更しようとは言われてきたが)。

ところが、1950年代後半から、その多品目生産の柱であった麦、大豆、菜種の生産はやめざるを得なくなってきた。山間部ではこれに加えての薪炭生産の壊滅である。かくして「百姓」で生きていくこと、「百姓」でいることがともに難しくなってきた。

どうするか。そんなところに出されたのが農業基本法だった。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

【26年度畜酪決着の舞台裏】加工補給金上げ12円台 新酪肉近で全畜種配慮2025年12月22日

【26年度畜酪決着の舞台裏】加工補給金上げ12円台 新酪肉近で全畜種配慮2025年12月22日 -

配合飼料供給価格 トン当たり約4200円値上げ 2026年1~3月期 JA全農2025年12月22日

配合飼料供給価格 トン当たり約4200円値上げ 2026年1~3月期 JA全農2025年12月22日 -

鳥インフルエンザ 岡山県で国内8例目2025年12月22日

鳥インフルエンザ 岡山県で国内8例目2025年12月22日 -

【今川直人・農協の核心】農協の農業経営をめぐる環境変化(3)2025年12月22日

【今川直人・農協の核心】農協の農業経営をめぐる環境変化(3)2025年12月22日 -

日本産米・米加工品の輸出拡大へ 意見交換会「GOHANプロジェクト」設置 農水省2025年12月22日

日本産米・米加工品の輸出拡大へ 意見交換会「GOHANプロジェクト」設置 農水省2025年12月22日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開催 JA全農2025年12月22日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開催 JA全農2025年12月22日 -

「JA全農チビリンピック2025」小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」2025年12月22日

「JA全農チビリンピック2025」小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」2025年12月22日 -

農政無策【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月22日

農政無策【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月22日 -

【人事異動】ヤマタネ(2026年1月1日付)2025年12月22日

【人事異動】ヤマタネ(2026年1月1日付)2025年12月22日 -

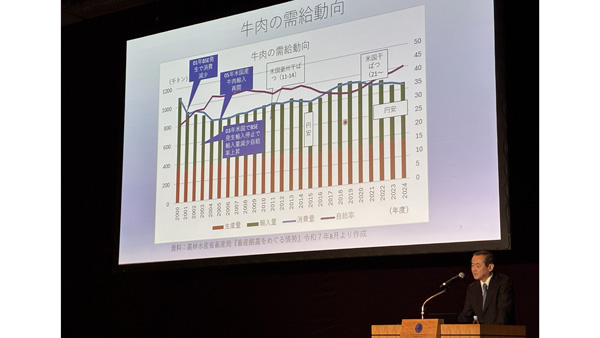

国産食肉シンポジウム「国産食肉が食卓に届くために」開催 日本食肉消費総合センター2025年12月22日

国産食肉シンポジウム「国産食肉が食卓に届くために」開催 日本食肉消費総合センター2025年12月22日 -

岡山県鏡野町と「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」締結 福田農機2025年12月22日

岡山県鏡野町と「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」締結 福田農機2025年12月22日 -

「英国The Leafies 2025」粉末緑茶「あらびき茶」が金賞受賞 鹿児島堀口製茶2025年12月22日

「英国The Leafies 2025」粉末緑茶「あらびき茶」が金賞受賞 鹿児島堀口製茶2025年12月22日 -

「かごしまスマートファーマー育成セミナー」令和7年度の受講生募集 鹿児島県2025年12月22日

「かごしまスマートファーマー育成セミナー」令和7年度の受講生募集 鹿児島県2025年12月22日 -

日本トリム 農業用電解水素水整水器を活用 いちご「肥後こまち」販売開始2025年12月22日

日本トリム 農業用電解水素水整水器を活用 いちご「肥後こまち」販売開始2025年12月22日 -

宅配インフラ活用 地域を見守り子育て応援 九十九里町と連携協定 パルシステム千葉2025年12月22日

宅配インフラ活用 地域を見守り子育て応援 九十九里町と連携協定 パルシステム千葉2025年12月22日 -

大分県大分市佐賀関大規模火災お見舞い金100万円を拠出 コープデリ2025年12月22日

大分県大分市佐賀関大規模火災お見舞い金100万円を拠出 コープデリ2025年12月22日 -

新春は「いちごと洋梨のケーキ」丹頂鶴をフルーツで表現 カフェコムサ2025年12月22日

新春は「いちごと洋梨のケーキ」丹頂鶴をフルーツで表現 カフェコムサ2025年12月22日 -

障害者雇用支援のエスプールと持続可能な農業モデル構築へ概念実証を開始 食べチョク2025年12月22日

障害者雇用支援のエスプールと持続可能な農業モデル構築へ概念実証を開始 食べチョク2025年12月22日 -

滋賀県日野町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月22日

滋賀県日野町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月22日 -

ブラジルCOP30から世界の気候危機を知る 現地イベント報告 パルシステム連合会2025年12月22日

ブラジルCOP30から世界の気候危機を知る 現地イベント報告 パルシステム連合会2025年12月22日