【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】畜産飼料の国産化まったなし~「占領政策」からの独立2021年11月11日

中国の穀物の「爆買い」はコロナ禍からの回復による一過性ではなく、傾向的な需要増が顕著になってきている一方、異常気象が通常気象になってしまうほど、自然災害は頻発し、供給の不安定さは増している。このため、需給がひっ迫しやすい構造が強まり、ひとたびコロナ禍や自然災害のようなショックが起こると、価格が暴騰し、輸出規制が起こり、中国に買い負けたり、高くて買えないどころかお金を出しても買えない事態に陥りやすい。つまり、飼料穀物価格の高騰は一過性ではなく、ジグザクと上下しつつも、トレンドとしては上昇していく可能性が高い。いよいよ、もっと本気で国産飼料の活用に本腰を入れないと日本の酪農・畜産は立ち行かなくなる。「占領政策」からの脱却が求められている。

一過性でない需給ひっ迫リスク

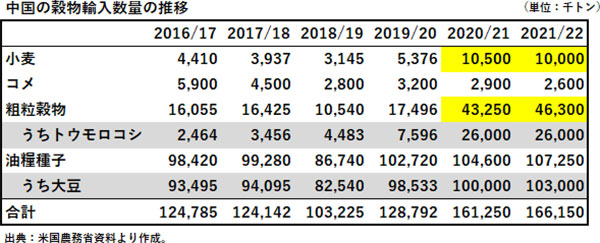

中国の穀物大量買付けが国際穀物相場を押し上げ、その原因として豚熱からの回復による養豚飼料需要の増大、コロナ禍からの中国経済回復による需要増などが指摘されている。しかし、回復しただけなら以前の水準に戻ることを意味するが、中国の2021年の穀物輸入は、2016年比で、小麦2.3倍(560万トン増)、トウモロコシ10.6倍(2,350万トン増)、大豆1.1倍(950万トン増)と以前の水準を大幅に更新している。つまり、一過性の要因では説明できない背景がある。食生活の変化、すわわち、肉、乳製品、魚、食用油類の増加が続いている趨勢的な影響が強まっていると考えたほうがよい。

一方、中国の生産は経済発展で農地も減り、数十年に一度の水害が毎年起こりかねないように、「異常」気象が「通常」気象になりつつある。中国でも世界的にも不作は起こりやすくなっている。つまり、世界的に供給が不安定さを増す一方で、中国の大量輸入などの需要増加傾向は強まり、今後、需給ひっ迫要因が高まって、価格が上がりやすくなる。原油高がその代替品となる穀物のバイオ燃料需要も押し上げ、暴騰を増幅する。今後、穀物価格はジグザグと上下しつつも、ベースになる水準が上がっていく可能性が高い。こうして、高くて買えないどころか、日本は「買い負け」る状況が起こりやすくなる。輸出規制で入って来なくなるリスクも高まる。

※

※

占領政策からの脱却

ところで、日本の酪農・畜産はなぜ輸入飼料頼りになったのか? その回答は、次の米国の大学教授の講義の言葉に端的に示されている。米国のウィスコンシン大学の教授が農家の子弟の多い授業で、「君たちは米国の威信を担っている。米国の農産物は政治上の武器だ。だから安くて品質のよいものをたくさんつくりなさい。それが世界をコントロールする道具になる。たとえば東の海の上に浮かんだ小さな国はよく動く。でも、勝手に動かれては不都合だから、その行き先をフィード(feed)で引っ張れ」と言ったと紹介されている(大江正章『農業という仕事』岩波ジュニア新書、2001年)。これが米国にとっての食料の位置づけなのだということを我々は認識しなくてはならない。

戦後一貫して、この米国の国家戦略(占領政策)によって我々の食は米国にじわじわと握られていき、いま、その最終的な仕上げの局面を迎えている。特に、飼料穀物については、この米国の方針に基づいた日本への指令により、戦後早くに関税撤廃された結果、米国の思惑通り、トウモロコシの輸入依存度はほぼ100%、大豆も94%となってしまった。

飼料としてのコメの重要性

米国からの大量の飼料穀物輸入のおかげで日本の酪農・畜産が発展したのは確かだ。しかし、日本の酪農・畜産経営が頻繁に輸入飼料の高騰に苦しめられ、その頻度が増していくことになるなら、いよいよ、もっと本気で国産飼料の活用に本腰を入れないと、日本の酪農・畜産は立ち行かなくなるリスクが高まっている。

さらには、遺伝子組み換えでない(non-GM)表示の実質禁止が2023年4月1日から施行される。non-GM表示をしていて、ごく微量の混入で見つかったら摘発されることになる。このため、すでにnon-GM表示の国産大豆の豆腐から業者が撤退しつつあると聞く。これは、non-GMの輸入飼料を使っている酪農・畜産農家にも影響する。微量の混入は避けられないから、「non-GM飼料使用」の表示が摘発される可能性がある。

こうした懸念も踏まえ、飼料の国産化が急務である。北海道は草地に恵まれているので、最近の本コラムでも紹介したような放牧型酪農の要素を一層取り入れていくことが一つの方向性として浮かび上がる。しかし、都府県はそれには限界がある。ではどうするか。欧州では、彼らの主食でもある小麦が飼料として大量に活用されている。なぜか。小麦がもっとも生産できる穀物だからである。それなら、日本ではコメである。我々の主食でもあるコメは日本でもっとも生産できる穀物だからである。

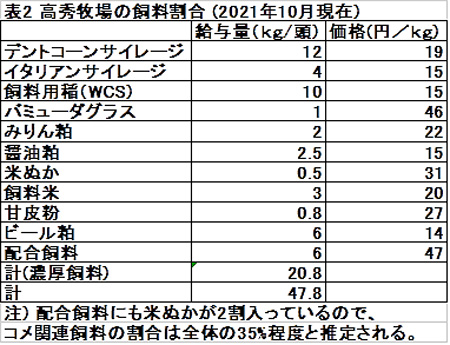

牛にコメを与えるのはなかなか難しいと言う人が多いが、よい実例がここにある(表2)。千葉県の酪農家、高秀牧場さんでは、現在、周辺の稲作農家との連携を強め、飼料米に加えて、WCS、みりん粕、米ぬかなども活用して、飼料全体の35%程度をコメ由来の飼料でまかなっている。他の粕類も活用することで、輸入飼料の割合は1割未満で、飼料国産率は90%を超えている。

水田を水田として維持してコメを作り続けることは、食料輸入が途絶するような、いざというときの食料安全保障にも不可欠であるし、天然のダムとしての大切な洪水防止機能も維持できる。水質浄化、生物多様性の維持、景観の維持、伝統文化の維持、やすらぎや子どもたちの教育機能など、なくてはならない役割がたくさんある。こうした要素も踏まえ、飼料米振興政策の位置づけを恒久的なものにして、国家戦略として予算を確保して、さらに安心して、みんなが取り組めるようにすることが不可欠と思われる。この点からも、「コメは余っていない」のである。飼料の国産化は、輸入のGM飼料への消費者の懸念に応えて日本の消費者の国産畜産物への信頼を高めるためにも不可欠であることも忘れてはならない。「占領政策」からの独立が求められている。

※資料: 三石誠司教授 https://www.jacom.or.jp/column/2021/05/210514-51244.php。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日