戦後まであった焼き畑農法【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第195回2022年5月5日

1950年代、前にも述べたように、わが国の農業は水田作、畑作ともに新しい動きを見せていた。しかし、その昔と変わらない農業を続けている地域もあった。

「焼畑」のような農業がまだ残っていたのである。

このことに私が最初に気がついたのは、1973(昭和48)年、岩手県二戸市の山間部のある集落の調査に行ったときだった。青森県境の奥羽山脈の中腹に位置し、そもそもは畑作を中心に若干の水田を経営してきた集落だったが、調査に行った頃は農家がたばこ作専門と酪農専門に二極分解しつつあった。この集落の全戸を対象に戦後の農地移動の調査をしたのだが、1955(昭30)年の農家台帳をもとに田畑一筆毎に調査するというきわめて大変な調査だった。

その過程でふと気がついたことがあった。農家の方は水田面積の変化についてはきわめて正確に答えるが、畑面積の変化となると、家の近くにある畑のことと最近のことは別にして、非常にあいまいなのである。

そこで、農家台帳では約20年前の1955年頃にはこういう番地のところにこれだけの畑地を経営していたことになっているが、それでいいのかと確かめてみた。

すると、「そんなに経営していたかなあ」、「そんなところに畑があったかなあ」と首をかしげる。

何戸かが同じような答えをするので、農家台帳をよくよく見直してみた。農家がわからないと答えた畑地の地番を地図で見てみたらかなりの奥山にあること、さらにその畑地の備考欄に「かの」とか「かの畑」とか薄く鉛筆で書いてあることに気がついた。

そこで「かの」とは何かと聞くと「焼畑」だという。後で調べてみたら「かの」は「火野」とも書くという。

それでわかった。農業委員会が調査した55年にはたしかにその土地を畑地として利用していた。だから農業委員会は台帳にそう記載する。しかし農家にとっては3~4年焼畑栽培して山に戻し、そのまま畑として利用せず放置=林野に戻したので、その土地を畑地だとは認識していない。家の近くの「常畑」(畑として常時利用している土地)は畑地として認識しているが、焼畑は林野に変わったのである(またそのうち畑に戻るがその前は林野なのだ)。

要するに行政と農家の間の畑の認識の相違と焼畑の中止が畑面積の変化の把握の困難を引き起こしていたのである。

それはそれとして、少なくとも1955年頃までは焼畑があったということが初めてわかった。焼畑などはとっくの昔になくなっていたとばかり思っていたので本当に驚いた。

それではどのような焼畑方式をとっていたのか。

現地で聞く時間がなくなってしまっていたので、大学に帰ってから図書館で調べたが、岩手ばかりでなく全国各地の山村にさまざまな方式があり、岩手県の代表的な一例として次のようなものがあげられていた。

まず7~8月頃、草や木を伐り倒し、そのまま放置しておく。翌年五月、火入れをする。焼いた翌日耕起する。そして大豆をまく。翌年はアワ、三年目はヒエ、四年目はソバを植える。それで作付けはやめる(それを「そらす」というのだそうだが、漢字で書けば「逸らす」、それには「他へ転じる」という意味もあるということだから、それが当てはまるのだろう)。そして6~7年放置し、また草木を伐り倒し、その翌年にそれを焼いてまた畑とする。

もちろん調査に行ったときにはもうやっていなかった。60年代に入り、酪農・葉たばこの導入、開田による水田面積の拡大、出稼ぎの進展のなかで、奥山を焼畑として利用しなくともよくなり、あるいはできなくなり、やめてしまったのである。

後で気が付いたことだが、岩手のこの焼畑式はかなり進歩したものだった。

焼畑を通じた地目交代(山林と畑の交代)と地力の消耗作物(ヒエ、アワ)―維持作物(ソバ)―増進作物(大豆)の作目交代(作物の交代)、つまり輪換体系と輪作体系とが結合した土地利用方式だからである。より高度の地力維持方式ということができる。

また、この焼畑と常畑とが併存していたこと、しかも焼畑は山間の奥地、常畑は集落の近傍というように地理的に離れていることも、当時の生産力段階と日本という風土に適合した土地と労働力のきわめて合理的な利用方式であることを示すものであった。すなわち、近くの畑は常畑として輪作体系をとって集約的に栽培する。これに対して、遠隔の土地でそんなに通えないところは焼畑で粗放的に作物を栽培する。このように土地条件の違うところをそれぞれ集約度(単位面積当たりに投下される労働と物財の量)を違えて使い分けている。

これは岩手ばかりではなく、全国各地の焼き畑にも当てはまるようである。

このように、この土地利用方式は、交通手段がなく道路も未整備で歩くより他ない段階に、また手労働段階に適合していた。さらにわが国の山間傾斜地の多さにも適合している。しかも、畑として利用可能な土地をすべて活用し、労働力をうまく利用して多くの生産をあげることを可能にしているという点で、日本の風土を生かしてもいる。まさに合理的な、きわめて高次の土地利用方式であったと評価することができよう。

なお、入会地の秣場(まぐさば)つまり採草地・放牧地(一般にこれは入会地だった)はもっと山奥にあり、さらに粗放的に利用されていた。

したがって、「常畑」・「焼畑」・「秣場」と集約度の異なる三種類に分けて農用地を使っていたということもできるだろう。

この方式をもう一度見直し、現在の発展した生産力を活用して再構築していくことは考えられないだろうか。わが国では山間傾斜地の多さを生かしていくより他ないからだ。日本は土地が狭いから農産物は輸入せざるを得ないとよくいわれる。しかし、その狭い土地を農業的に十分に活用もしないで輸入を進め、途上国の人々の飢餓問題に拍車をかけていいのかということを考えるべきだろう。

しかし、現実には100万haを超すといわれた秣場の大半は荒廃し、牧場や草地として開発されたところも荒れており、焼畑はどこにあったのかもわからなくなっている。焼畑の土地が常畑化あるいは草地化したためになくなったのだったらまだいいのだが、それどころか常畑さえ耕作放棄され、荒れ地化している、かつては考えられなかったこと、日本もたいした「金持ちの国」になったものだ。

それはそれとして、その2年後の1975年、実際に焼き畑を見ることができた、一般的な焼き畑方式とはちょっと違った方式の焼き畑だったが。

重要な記事

最新の記事

-

【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日

【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日 -

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日 -

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日 -

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日 -

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -

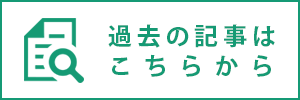

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -

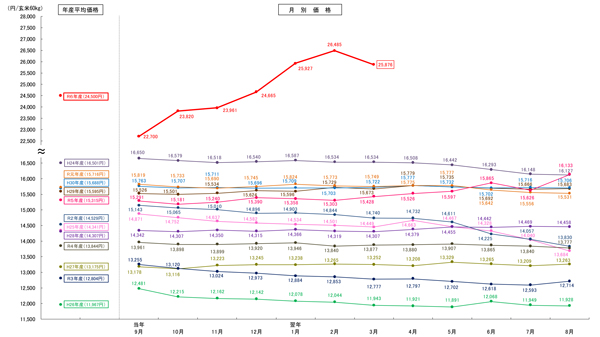

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日