硬質小麦の品種開発の進展と北海道の体験【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第213回2022年9月8日

前々回、軟質小麦・硬質小麦という言葉を使ったが、これは小麦をその粒の硬さによって分けたもので、もっとも硬いのが硬質、軟らかいのが軟質、その中間にあるのが中間質小麦と呼ばれている。この小麦の硬さはその蛋白含有量に比例しており、軟質小麦は蛋白が少なく、硬質小麦は多く、中間質小麦はその中間である。

ご存じのように、この蛋白の少ない軟質小麦でつくられた粉は薄力粉(はくりきこ)と呼ばれ、天ぷら粉やお菓子などに用いられる。次に中間質小麦であるが、この粉は中力粉(ちゆうりきこ)と呼ばれ、うどん、乾麺、お好み焼きなどに用いられる。蛋白含量のもっとも多い硬質小麦でつくられた粉は強力粉(きようりきこ)と呼ばれ、パンや中華そばの原料となる。

そうなると、わが国の小麦ではパンや中華麺がつくれないことになる。硬質・中間質小麦の栽培が容易ではないからである。とくに硬質小麦は難しい。

そこで必要となるのが、日本に適する硬質小麦の品種とその栽培技術の開発である。また中間質小麦の製パンの技術を開発することも必要となる。

同時に、わが国で栽培の容易な中間質、軟質小麦にかかわる技術をさらに高め、その生産量をさらに増やして、うどんや素麺などを国産小麦粉でつくれるようにすることである。

こうしたことを考えた香川県農試が小麦の品種改良に力を入れ、2000年に見栄えもよく雨に強い「さぬきの夢2000」なる品種を開発し、その普及に努めた。これをどう定着させ、拡大していくか、これを前々回紹介した東京農大オホーツクキャンパスのかつての私の教え子のHRさんの卒業論文で問題としたのだが、いずれにせよ香川の小麦が「さぬきの夢2000」で復活してきたことはうれしいことである。

このような努力は北海道の農業技術者、生産者も続けてきた。いうまでもなく北海道は畑作地帯・寒冷地帯、ここに適する麦作の振興に力を入れてきた。そして、小麦では作付面積が全国の約6割、収穫量は7割近くを占めた。

北海道の道路は真っ直ぐである。山があろうとも谷があろうとも、ともかく真っ直ぐ、「どこまで行っても長い道」が続く。だから、ものすごい下り道が延々と続き、今度はすさまじい上りになり、それが波のように繰り返される道路があったりもする。私と家内はそうした道路を「ジェットコースター道路」と呼んでいた。

網走の東京農大オホーツクキャンパスから大学付属寒冷地農場に行く途中にもこのジェットコースター道路がある。

畑のど真ん中を突っ切って走るこの道路のわきに「手打ちうどん」の看板が出ていた。同僚に聞くと農家が自宅を改造してやっているレストランだという。広い広い麦畑の緑のなかで農家手作りのうどんを食べる、これはいいと思い、行ってみた。手作りの食堂、そして手作りのうどん、気分よく食べた。ご主人に聞いてみた、この麦は北海道の何という品種かと。そしたら何と、道産小麦ではおいしいうどんが打てない、それで讃岐うどん用の小麦を取り寄せて打っているという。ということはオーストラリア産の小麦ということになる。当時の讃岐うどん用小麦はほとんどASW小麦だったからである。ちょっとがっかりしてしまった。この麦畑のなかで何でオーストラリア産小麦を食べなければならないのか。競争相手の外国産小麦をなぜ農家が消費拡大してやるのだろうか。

たとえば北海道にはうどんなどの日本めん用品種の「ホクシン」がある。しかもそれは国産小麦の半分を占めるにいたっている。なぜこれを使わないのだろうか。その品質がASWに比べて粉の色や製粉性で劣るからなのだろうが、打ち方を工夫するなどおいしいうどんにする工夫をしながらそれを使い、よりよい道産の品種ができあがるのを待つことができないのだろうか。そんなことを当時考えたものだった。

パンの作り方の講習会をやるから来ないかと家内が友人に誘われ、近くの町の調理研修施設に出かけた。たくさんのご婦人が集まっており、いっしょに指導を受けながらパンをつくった。さすが北海道、小麦粉はふんだんにあり、家内もたくさんのパンをつくった。帰り際に家内が聞いた、この小麦粉は網走産なのかと。そしたら何と、アメリカ産だという。家内はがっかりして帰ってきた。食べきれないほどのたくさんのパン、ましてやその話を聞いた私は手もつけない、処理に困ったようだ。

なぜ網走でアメリカ産小麦によるパン作り講習会なのだろう。パンに適する小麦がまったくないのならやむを得ないが、85年に北海道農試が開発したハルユタカがある。グルテン含有量が高くパンにしやすい「強力小麦粉」として開発され、おいしいと評判だった。岐阜県に調査に行ったとき、そこの有名なパン屋さんがすごくほめていた。問題は収穫量が不安定なこと、これを何とか解決してもらいたいと期待していた。なぜこのハルユタカを、しかも道民が、使わないのだろうか。

私は家内のつくったパンを一口も食べなかった。家内には、そして小麦粉(これには罪がない)には申し訳ないとは思ったが。

重要な記事

最新の記事

-

米粉で地域振興 「ご当地米粉めん倶楽部」来年2月設立2025年12月15日

米粉で地域振興 「ご当地米粉めん倶楽部」来年2月設立2025年12月15日 -

25年産米の収穫量746万8000t 前年より67万6000t増 農水省2025年12月15日

25年産米の収穫量746万8000t 前年より67万6000t増 農水省2025年12月15日 -

【年末年始の生乳廃棄回避】20日から農水省緊急支援 Jミルク業界挙げ臨戦態勢2025年12月15日

【年末年始の生乳廃棄回避】20日から農水省緊急支援 Jミルク業界挙げ臨戦態勢2025年12月15日 -

高温時代の米つくり 『現代農業』が32年ぶりに巻頭イネつくり特集 基本から再生二期作、多年草化まで2025年12月15日

高温時代の米つくり 『現代農業』が32年ぶりに巻頭イネつくり特集 基本から再生二期作、多年草化まで2025年12月15日 -

「食品関連企業の海外展開に関するセミナー」開催 近畿地方発の取組を紹介 農水省2025年12月15日

「食品関連企業の海外展開に関するセミナー」開催 近畿地方発の取組を紹介 農水省2025年12月15日 -

食品関連企業の海外展開に関するセミナー 1月に名古屋市で開催 農水省2025年12月15日

食品関連企業の海外展開に関するセミナー 1月に名古屋市で開催 農水省2025年12月15日 -

【サステナ防除のすすめ】スマート農業の活用法(中)ドローン"功罪"見極め2025年12月15日

【サステナ防除のすすめ】スマート農業の活用法(中)ドローン"功罪"見極め2025年12月15日 -

「虹コン」がクリスマスライブ配信 電話出演や年賀状など特典盛りだくさん JAタウン2025年12月15日

「虹コン」がクリスマスライブ配信 電話出演や年賀状など特典盛りだくさん JAタウン2025年12月15日 -

「ぬまづ茶 年末年始セール」JAふじ伊豆」で開催中 JAタウン2025年12月15日

「ぬまづ茶 年末年始セール」JAふじ伊豆」で開催中 JAタウン2025年12月15日 -

「JA全農チビリンピック2025」横浜市で開催 アンガールズも登場2025年12月15日

「JA全農チビリンピック2025」横浜市で開催 アンガールズも登場2025年12月15日 -

【地域を診る】地域の農業・農村は誰が担っているのか 25年農林業センサスの読み方 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年12月15日

【地域を診る】地域の農業・農村は誰が担っているのか 25年農林業センサスの読み方 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年12月15日 -

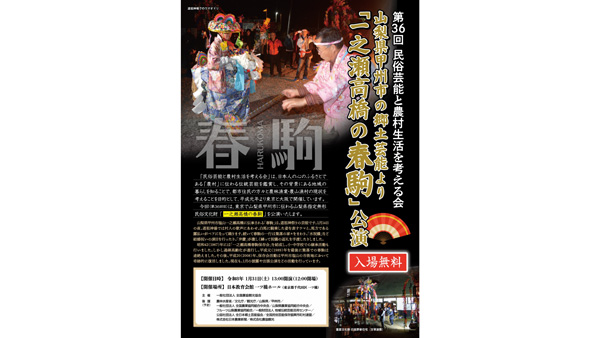

山梨県の民俗芸能「一之瀬高橋の春駒」東京で1回限りの特別公演 農協観光2025年12月15日

山梨県の民俗芸能「一之瀬高橋の春駒」東京で1回限りの特別公演 農協観光2025年12月15日 -

迫り来るインド起点の世界食糧危機【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月15日

迫り来るインド起点の世界食糧危機【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月15日 -

「NARO生育・収量予測ツール」イチゴ対応品種を10品種に拡大 農研機構2025年12月15日

「NARO生育・収量予測ツール」イチゴ対応品種を10品種に拡大 農研機構2025年12月15日 -

プロ農家向け一輪管理機「KSX3シリーズ」を新発売 操作性と安全性を向上した新モデル3機種を展開 井関農機2025年12月15日

プロ農家向け一輪管理機「KSX3シリーズ」を新発売 操作性と安全性を向上した新モデル3機種を展開 井関農機2025年12月15日 -

飛翔昆虫、歩行昆虫の異物混入リスクを包括管理 新ブランド「AiPics」始動 日本農薬2025年12月15日

飛翔昆虫、歩行昆虫の異物混入リスクを包括管理 新ブランド「AiPics」始動 日本農薬2025年12月15日 -

中型コンバインに直進アシスト仕様の新型機 井関農機2025年12月15日

中型コンバインに直進アシスト仕様の新型機 井関農機2025年12月15日 -

大型コンバイン「HJシリーズ」の新型機 軽労化と使いやすさ、生産性を向上 井関農機2025年12月15日

大型コンバイン「HJシリーズ」の新型機 軽労化と使いやすさ、生産性を向上 井関農機2025年12月15日 -

女性活躍推進企業として「えるぼし認定 2段階目/2つ星」を取得 マルトモ2025年12月15日

女性活躍推進企業として「えるぼし認定 2段階目/2つ星」を取得 マルトモ2025年12月15日 -

農家がAIを「右腕」にするワークショップ 愛知県西尾市で開催 SHIFT AI2025年12月15日

農家がAIを「右腕」にするワークショップ 愛知県西尾市で開催 SHIFT AI2025年12月15日