世銀借款・官僚的行政・農家の苦難【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第220回2022年12月22日

前回述べた「機械開墾」、その問題点の一つが世銀借款だった。

若い人たちには世銀借款などは途上国向けのものでわが国はカネを出すだけ、あまり関係がないと思われるかもしれないが、1950年代はわが国も途上国であり、東海道新幹線や黒四ダムも世銀借款に依存したし、農業関係では愛知用水などもそれでつくられたものだった。ご存知と思うが、借款に当たってはかなり厳しい条件が付けられる。その一環だと思うのだが、この機械開墾ではオーストラリアからジャージー種を輸入して上北の開拓農家に導入することになっていた。

そしてまず最初に一戸平均2頭導入した。

ところがそれは上北の自然条件に適応しなかった。しかも長途の輸送による能力低下がある。それで予想外の低泌乳となり、さらには繁殖障害にまでなった。しかも60年からジャージーの特徴である高脂肪乳に不利な買い入れ価格制になった。こんなことから大きな赤字を抱えることになってしまった。そこで農家はやむを得ずホルスタイン種に切り替えた。最初からそうしていれば一回の投資ですんだものを、結局は二重投資となってしまったのである。

前にも60年代の第一次構造改善事業で外国の大型機械・施設の模倣的導入が問題を引き起こしたと述べたが、それ以前にもこうした誤りを犯していたのである。もちろんジャージー種が日本にまたこの地域にまったく適しない外国技術だなどというのではない。その直輸入に問題があったと私は考えている。

もう一つの問題が、計画の立て方である。

まず住宅兼畜舎の配置である。電気や水道の通り道に合わせて配置し、経営耕地や自然条件とのかかわりが軽視されたために、雪や風のひどいところに家が建てられたり、農作業が非常にやりにくかったりして、2~3年後にはよその場所に移らざるを得なくなった農家がかなり出てきたのである。ところが住宅兼畜舎はブロックづくりで半永久的なものとして建てられている。簡単に移築、改築ができない。まったく新しく建てなければならなくなる。つまり家や畜舎の新築の金が必要となる。しかももとの住宅兼畜舎の借金は返さなければならない。ここでも二重投資となる。その結果、農家の経営と生活は非常に苦しくなる。

また計画の立て方の悪さから農家への配分面積が予定よりも少なくなったことがある。「ハイコンセン」が開墾面積の一割にもなったり、開墾予定地に急傾斜、湿地、重粘地などがあったりして耕地面積が減り、計画通りに農家に配分されなかったのである。しかも土壌は強酸性できわめて悪く、工事のさいの表土の扱いが悪かったことから表土飛散があり、作物の収量はきわめて低かった。

入植農家が言っていた。

「ここに住み、生産をする人の立場に立って、また時代の変化に適応できるように弾力的に考えて国は計画を立て、また実施する必要があったのではないか」

まさによく言われる形式的機械的官僚的な行政の典型だったといえよう。しかしそれは反省材料となることなく、第一次農業構造改善事業に引き継がれることになる(注)のだが。

さらにもう一つ、将来見通しの悪さがあった。もちろんこのことで計画立案者を責めるわけにはいかない。計画を立案した当時の当局の予測をこえる政治の大きな転換、それにともなう技術の変化があったためだったからである。

すなわち、乳牛4頭と馬1頭、豚4頭、鶏20羽、そして5haの耕地、これは畑作と畜産の混同農業をいとなむ家族経営としては理想的な計画だったと言ってよかったであろう。手労働と畜力段階に対応するものだったし、これまでの零細経営から脱却した経営でもあったし、さらに畑作物から畜産物まで増産を図れるので当時社会的に要請されていた食糧増産にも適合するものだったからである。こんなことは既存の農村地帯ではできない。まさに上北機械開墾地区は理想的な農業が展開される地域になるはずだった。

ところが、計画実施から5年後の1961年から農基法農政が始まる。これまでの農村への人口吸収政策は農業人口排出政策へ、食糧増産政策は選択的拡大政策へ、土地生産性・労働対象技術推奨政策は労働生産性・労働手段技術推奨政策へと大きく転換したのである。

そして選択的拡大作物についてはその規模拡大が叫ばれ、成長作目である酪農については10頭飼育への拡大が目標とされた。農家も低価格で労力のかかる畑作物をつくってもしかたがないので、畑はすべて飼料作物として頭数を拡大するより他なくなってきた。つまり混同酪農から酪農専業へと切り替えざるを得なくなったのである。

しかしそうなると手労働では容易ではなくなる。そこで導入されたのがミルカーであり、耕耘機・トラクターだった。

さらに上北機械開墾地で問題となったのは、畜舎が4頭収容でしかもブロックで変に頑丈に建てられたので、規模拡大するとなると新築しなければならなくなることである。ここでも二重投資となってしまった。さらに畜力大農具一式を最初に配置したことも二重投資となった。すぐその後にトラクターなどの機械が導入されたからである。いくら近代化資金などの長期低利融資があるとしても、頭数拡大、新しい機械・施設導入に加えての二重投資だから、経営的に大変だったことはいうまでもない。

われわれがここに調査に入ったのは入植開始以来ちょうど10年目、計画完了から6年目だったが、農家は多額の借金をかかえていた。離農もかなり出ていた。

しかし農家はがんばった。多額の負債をかかえながらも乳牛の多頭化を進め、機械・施設を基礎にした新しい技術を導入しながら、草地酪農の確立に努めた。

また行政もこうした失敗に学びながら酪農の振興に取り組んだ。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日 -

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日 -

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日 -

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日 -

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日 -

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日 -

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日 -

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日 -

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日 -

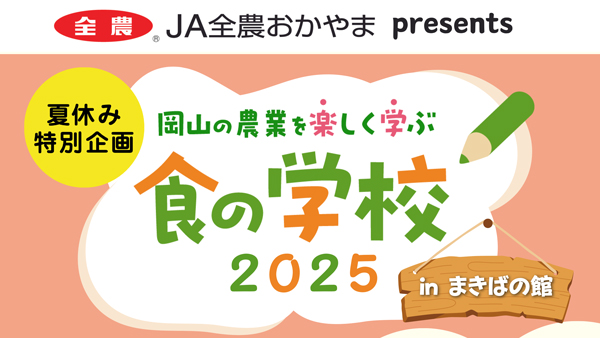

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日