牧野の開発、テイコウホウ(蹄耕法)【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第222回2023年1月12日

岩手県遠野市は『遠野物語』、カッパ伝説、南部曲がり屋等々で有名であり、全国各地から観光客が訪れる。私も好きな場所である。調査ではもちろん私的なことでもさまざまな思い出がある。

この遠野に初めて行ったのは1970(昭45)年の夏だった。北上山系開発事業に関する調査で、とくに牧野(家畜の放牧場もしくは草刈場として利用する集落の共有地=入会地)利用のあり方を調べるのが中心だった。当然牧野は遠く、そこまででこぼこ道を町有のジープなどに乗せてもらって行ったのだが、私はこの牧野を見るのが大好きだった。急傾斜の山林しか知らずに育ったからかもしれないが、なだらかな傾斜に何百haと広がる芝や萱の草原を見ると心が本当になごむのである。そのときに聞いた牧野の名前がまたよかった。笛吹、貞任、高清水、荒川、今記憶しているのはこの四つだが、何ともいい。貞任(さだとう)牧野は1000年前に東北侵略にきた源義家などの朝廷軍と「前九年の役」で戦った阿部貞任・宗任と関係があるのだろうかなどと考えるのも楽しい。

こうした牧野、さまざまな人手が入って形成され、維持されてきた村落共有の芝草地が北上山地には約6万haあったという。そしてそこで農耕馬や軍馬を中心に育成放牧し、あるいは冬の飼料用の草を刈ってきた。しかし、戦後軍馬需要がなくなった上に、農耕馬が役牛に替わるようになってきたので、1955(昭30)年ころには農耕馬と役牛と半々放牧飼育されるようになった。しかしそれも耕耘機の普及のなかでなくなり、牧野を利用するものも少なくなってきた。南部牛追い歌や外山節などの民謡で歌われた牛馬産はほぼ壊滅し、それを支えてきた牧野も未利用のままに放置されるようになってきたのである。

それを変えたのが、1961(昭36)年から展開される農業基本法のいう選択的拡大、それにもとづく畜産振興政策の展開だった。山間地帯ではとくに乳牛と繁殖肉牛の飼育とその規模拡大が推奨され、そのために旧来の牧野・芝草地の改良、草地造成が進められ、牛の放牧がなされるようになってきた。

遠野の場合はとくに日本短角牛の飼育が急激に伸びた。たとえばT牧野を馬産で利用していたT・K集落の40戸の場合、55年に牛はまったくいなかったのに、60年に4戸5頭、70年には17戸が50頭を飼育するにいたっている。これは馬産の飼育形式と短角牛のそれとが似ていたことからきたものらしい。こうしたなかで牧野の整備についての要望が農家から強く出されるようになってきた。他の地域、酪農を導入した地域でも同様で、それに応えて各種事業を導入して牧野の整備を進めた。

それを本格的に推進しようとしたのが、1969(昭44)年度から計画が進められ、75年から事業が開始される「北上山系開発事業」であった。

北上山地の山稜部の至るところにある傾斜の緩い小起伏地は牧野として利用され、あるいは未利用のまま放置されてきたが、ここを中心に1万haを開発し、うち5千ha強を人工草地として、畜産を基軸とする大規模生産団地を造成することにしたのである。そしてそれは草地造成・管理技術の進歩で容易にできるようになっていた。かつての開拓時代の手労働はブルドーザー、トラクター等の機械による造成へと転換していたからである。

北上山地のどこだったか忘れてしまったが、調査に行ったときに畜産の研究者がテイコウホウで造成している草地を見に行くという。テイコウホウって何だかよくわからないが、ともかくついて行ってみた。

現地に行ったら造成のために切り倒した木の切り株がまだ生々しく残っていた。そのまわりの土は赤裸になっていて、牛の蹄(ひづめ)の跡でぐちゃぐちゃになっており、また糞があちこちに散らばっている。牛はどこにいるのかと思ってみると、ちょっと離れたところの野生草が生えているところに群がっている。柵で区切られているわりと狭いこの土地からすると、牛の頭数が多すぎる感じがする。つまり「過放牧」なのだが、わざわざそうしているのだという。狭い土地だから牛は野生草を全部食べてしまう。つまり牛が除草してくれる。さらに狭い土地を何百回も歩くから蹄(ひづめ)で土が軟らかくなる。こうなったときに牧草の種子を播く。

ここまで聞いたときに、そうか、テイコウホウとは「蹄耕法」と書くのだと気がついた。蹄(ひづめ)で土を軟らかくしてまた草をなくして耕したのと同じようにする、つまり「蹄」で土地を「耕」すのである。こうすると、ブルドーザーなどによる造成とは違って栄養分のある表土はそのまま残る。また過放牧のさいに垂れ流した糞尿はそのまま栄養分となる。牧草の発芽、生育は当然いい。その上に肥料代、機械代はかからない。なるほどと思って感心したものだった。なお、この方法は「不耕起造成法」とも言ったようである。

こうした蹄耕法なども含めて造成された草地や飼料畑は粗飼料の自給基盤を整備し、またかつての牧野の改良は家畜の放牧・育成基盤を整備した。そしてかつての牧野の一定の部分が、市町村もしくは農協、牧野組合の経営する「公共放牧場」として、乳牛の子牛や乾乳牛、肉牛の育成牛などを夏山冬里方式で放牧するようになった。つまり公共放牧場は夏山冬里方式での共同利用という伝統的な放牧技術と最新の草地造成の技術を融合させたのである。そしてそれにもとづく飼料基盤の拡大は乳牛や肉牛の頭数の増加を可能にした。

この大家畜生産の拡大はまた、飼育過程の機械化・施設化の進展によっても可能となったものであった。これは次回話すことにしよう。

重要な記事

最新の記事

-

JAグループと生協グループが「よりよい営農活動」で連携2026年1月19日

JAグループと生協グループが「よりよい営農活動」で連携2026年1月19日 -

JA山形おきたま、概算金の「追加払い」延期 「見通しつけば支払」 予想外の下落で苦渋の判断2026年1月19日

JA山形おきたま、概算金の「追加払い」延期 「見通しつけば支払」 予想外の下落で苦渋の判断2026年1月19日 -

【中酪受託乳量】2カ月連続減産 都府県5000戸割れ目前2026年1月19日

【中酪受託乳量】2カ月連続減産 都府県5000戸割れ目前2026年1月19日 -

野菜卸の興農あおもりが自己破産 猛暑、コスト増で経営圧迫 負債2.3億円2026年1月19日

野菜卸の興農あおもりが自己破産 猛暑、コスト増で経営圧迫 負債2.3億円2026年1月19日 -

正准組合員に向き合うJAの最先端 JAはだのを現地視察 2月25日に農協研究会 参加者を募集2026年1月19日

正准組合員に向き合うJAの最先端 JAはだのを現地視察 2月25日に農協研究会 参加者を募集2026年1月19日 -

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日 -

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日 -

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日 -

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日 -

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日 -

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日 -

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日 -

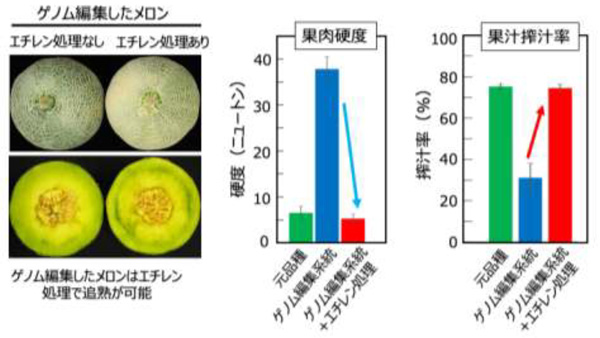

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日 -

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日 -

美里カボチャの出荷がピーク 20日まで出荷、総出荷量2300ケース目標 JA熊本うき2026年1月19日

美里カボチャの出荷がピーク 20日まで出荷、総出荷量2300ケース目標 JA熊本うき2026年1月19日 -

RKK学童駅伝大会に特別協賛 JA熊本経済連2026年1月19日

RKK学童駅伝大会に特別協賛 JA熊本経済連2026年1月19日 -

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日 -

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日 -

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日