酪農と地震と動力源【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第235回2023年4月13日

3.11大震災から約1ヶ月後の2011年4月7日の夜中、3月の本震の揺れと同じくらいの余震が前回も取り上げた岩手県北のK町を襲った(私の住む仙台もそうだった)。また電気が消えた。翌8日朝、また搾乳できなくなった。

しかし、前の事態に懲りて集落の酪農家が協力して対策を立てておいた。

町内の電気屋さんから自家発電機を借りて酪農家が持ち回りで搾乳することにしていたのである。それで搾乳は開始時間が遅れただけで何とかできた。しかし発電の時間は搾乳時だけ、バルククーラーは搾乳時にパイプラインでの集乳と一時貯蔵のために使えるだけ、クーラーとして使えない、つまり冷蔵・貯蔵ができない。しかもタンクローリーは来ない。結局、その日搾った牛乳もバーンクリーナーから捨てる他なかった。

でも、翌8日には電気が通じた。タンクローリーも来た、しかも幸いなことに1日で正常に戻った。

とはいっても、本震と余震で3日間の牛乳すべて廃棄せざるを得なかった。しかも本震のときには、やはり無理をかけたからだろう、乳房炎等の病気になった牛も出た。

それでも2日+1日程度の停電ですんでよかった。もしもこれ以上長く続いたら、人間も牛も倒れてしまったろう。また夏でなくてよかった。寒さには強いが暑さに弱い牛のこと、扇風機もストップするので暑さで牛が熱射病になってやられていたろう。

Nさんはこう述懐する。

さらに大変なことがあった。

本震のとき、福島の原発事故でK町の牧草地も放射能汚染の被害を受けていた。原発から300キロも離れているのにである。しかしNさんたちはまだ知らなかった。後で知ってそれでまた草地の除染で苦労することになるのだが、このように東北の酪農家は震災による停電と原発事故、つまり電力にかかわる問題で苦しむことになったのである。

この苦労話を聞きながら考えた。

酪農の基幹作業である搾乳の動力源がかつての人力から電力に変わった、本当に楽になった。しかし、落とし穴があった。何かの拍子に停電したら、電気が電力会社から来なくなったら、どうしようもなくなる。ましてや日本は地震大国なのだ。一週間も停電が続いたら、牛は苦しみ、病気になり、最悪の場合死んでしまう。穀物の脱穀や籾摺りのときの停電も問題だが、質的に違う。人力、手による搾乳のときには考えもしなかった問題が起きるのである。

だからといって、今さらミルカーやバルククーラーをやめるわけにはいかない。

そうなると停電対策、動力源の確保を考えることが必要となる。たとえば自家用ディーゼル発電機を備えておくことが必要となる。今回もそれである程度助かった。

しかし、不時の事態のためにディーゼル燃料を大量に備蓄しておくわけにもいかない。そもそもディーゼル燃料を使っていいのかも考えなければならない。牛の飼育が地球環境に悪影響を与えると問題になっている時代だからなおのことだ。二酸化炭素をさらに増やすようなことをやるわけにはいかない。

とすると、太陽光発電とか小水力発電とかの導入を考えなければならないことになる。これは非常時ばかりでなく常時利用できるので、電気料金の節約、コスト低下にもなる。しかも農山村はそれができる。豊富に存在する急流の河川を利用した小水力発電、森林資源の活用によるバイオマス発電、太陽光発電の可能性もまだまだある。その可能性を生かし、もう一段飛躍させていく必要があるのではなかろうか。これは酪農家だけの問題ではない。すべての分野の農業経営の問題でもあり、地域の家々の暮らしの問題でもあるので、地域ぐるみで考えていく必要があろう。

といっても、もうけ仕事として農山村にソーラーだとか風力発電だとか言って入り込み、地域の自然の破壊など何とも思わない連中の話には乗ってはならないことは言うまでもないが。

そして停電など心配せずに安心して機械化・電化・情報化時代を享受し、酪農はもちろん農林業、地域の商工業、観光産業が発展していけるようにするのである。

と言うと、その通りだ、だから原発は必要なのだ、しかも原発は二酸化炭素は出さず地球環境を悪化させない、原発を動かそう、もっと増やそうなどという人がいる。

しかし、あの時の地震は、原発の危険性を私達に実感させた。岩手のNさんの乳牛などは幸せだった、一時の苦痛で終わった。

ところが原発のあった福島の乳牛は搾乳どころか餌も与えられなかった。酪農家は家屋を、田畑や草地を、畜舎を、牛をすべて放置して、まさに着の身着のままで遠いよその土地へ避難せざるを得なくさせられたからだ。畜舎に残された牛は餌も水も与えられず、搾乳もしてもらえず、苦しみながら餓死するより他なかった。何とか畜舎から逃げ出した牛も山野を放浪しながら死を待つより他なかった。

しかるに政財界や電力会社はいまだに原発の安全神話を振り回し、原発を稼働して核のゴミで地球環境を破壊しようとしている。困ったものだ、やることはもっといろいろあるだろうに。

もうエネルギー問題を政財界や電力会社にだけ任せておくわけにはいかない。また多様な動力源・クリーンエネルギー生産の拡大・開発、地産地消を進めていく必要があるのではなかろうか。もちろんもうけ仕事・自然環境破壊のメガソーラーなどは断固として拒否しなければならないが。

しかし、そんなことを酪農家がやれる余裕は今ない。中央酪農会議の調査では酪農家の85%が赤字経営、58%が離農を検討している状況におかれているのだ。

戦後80年かけてつくりあげてきた日本の近代的な酪農、これをなくしていいのだろうか。農山村の過疎化を、崩壊をこれ以上進めていいのだろうか。20世紀末に消滅した養蚕のような道をたどらせていいのだろうか。日本の酪農家のつくるおいしい牛乳を、それをもとにして家内のつくってくれるヨーグルトを、楽しむことができなくなるのも困る。

まあいいか、どうせ私も長くない命、少なくとも私の生きている間は何とか日本の酪農ももつだろうから、などと不貞腐れている年寄りの今日この頃なのだが、養蚕の例もある、あっという間に日本から消えてなくなる可能性もある。困った世の中になったものだ。

ということで次回からその養蚕の話をさせていただこう、と思ったのだが、その前にちょっと脱線させていただき、次回は今最盛期の杉花粉症に関連して語らせていただきたい。

重要な記事

最新の記事

-

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日

介護崩壊を食い止めよ【小松泰信・地方の眼力】2025年12月17日 -

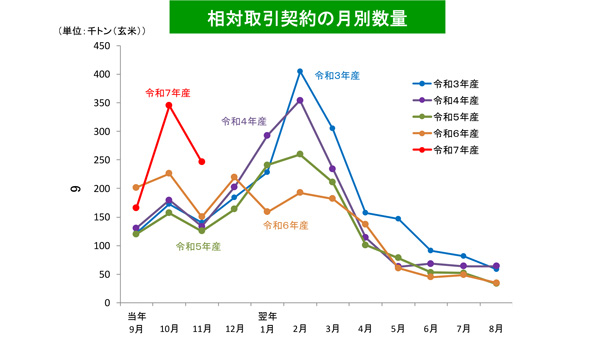

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日

米の相対取引価格下落 前月より565円下げ2025年12月17日 -

適用拡大情報 殺菌剤「日曹エトフィンフロアブル」、「ピシロックフロアブル」 日本曹達2025年12月17日

適用拡大情報 殺菌剤「日曹エトフィンフロアブル」、「ピシロックフロアブル」 日本曹達2025年12月17日 -

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日

乗用全自動野菜移植機「PVDR200」を新発売 井関農機2025年12月17日 -

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日

着色不良・日焼け・晩霜害 果樹の温暖化被害予測システムを開発 農研機構2025年12月17日 -

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日

新規有効成分「シベンゾキサスルフィル」日本と韓国で農薬登録申請完了 日本農薬2025年12月17日 -

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日

BASF「バスタポイントアプリ」が「minorasuポイントアプリ」にリニューアル2025年12月17日 -

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日

林業スタートアップが社会的影響を可視化 インパクトレポート公開 森未来2025年12月17日 -

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日

有明海産のり使用「堅ぶつ 焼のり味」期間限定発売 亀田製菓2025年12月17日 -

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日

被災地で復旧支援する団体へ約767万円を寄付 こくみん共済 coop〈全労済〉2025年12月17日 -

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日

全国各地の農家・多彩な品種 玄米サブスク「mybrown」リニューアル オーレック2025年12月17日 -

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日

広島県廿日市市と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月17日 -

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日

「第3回旭物産のカット野菜を探せ恒例!冬のお宝探しキャンペーン」開催中 旭物産2025年12月17日 -

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日

年末年始の産地を応援「配達休みに産まれた産直たまご」注文受付開始 パルシステム2025年12月17日 -

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日

地産全消「野菜生活100宮崎月夜実グレープフルーツ&日向夏ミックス」新発売 カゴメ2025年12月17日 -

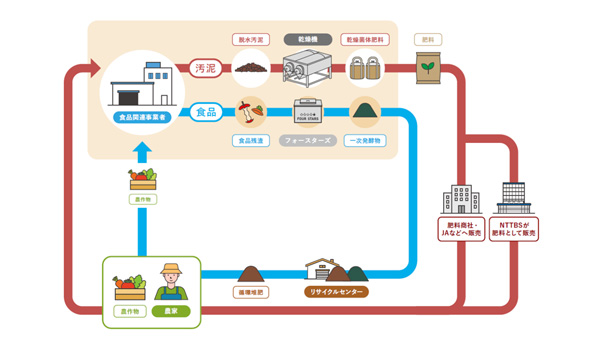

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日

地域の有機資源循環を加速「汚泥肥料化パッケージ」提供開始 NTTビジネスソリューションズ2025年12月17日 -

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日

旬のジビエを味わう「北海道エゾシカフェア」開催2025年12月17日 -

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日

まるまるひがしにほん「魅力発見!地域ブランドフェスタ」開催 さいたま市2025年12月17日 -

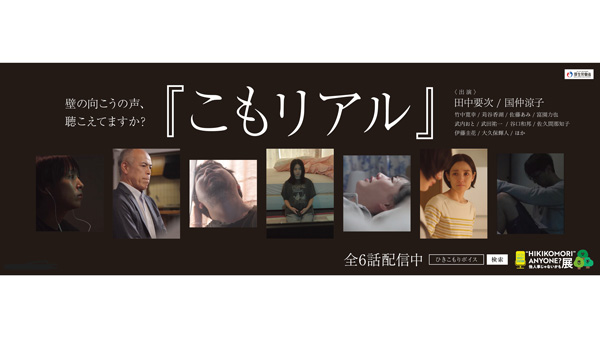

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日

ひきこもり当事者・経験者のリアル ショートドラマ公開 パルシステム連合会2025年12月17日 -

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日

ジニア「プロフュージョン」に2品種追加 サカタのタネ2025年12月17日