一票の重さを思い知るとき【小松泰信・地方の眼力】2023年4月26日

当コラム、1月11日付では、「今回の統一地方選ほど、有権者の眼力が問われる選挙はない」と記した。2月8日付では、女性議員の当選者が増えることがいかに重要かを記した。

この程度で喜ぶなかれ

今回の統一地方選において、女性の当選者が増えたことは、まずは喜ばしいことである。

東京新聞(4月26日付)の社説も、「複数の市区で女性過半数もしくは男女同数の議会が一気に誕生した」ことを、今回の統一選の大きな特徴」と位置付ける。さらに、「性的少数者や若者、元派遣労働者らさまざまな立場や経験を持つ候補の当選も相次いだ」ことなどから、「議会には多様な立場の意見が反映されるべきだという民意の表れ」と評価する。

この変革の流れを、地域からさらに広めるためには、「女性に限らず多様な人が活動しやすい議会」に変わらねばならないとする。そのために必要なこととして、「男性を含む議会全体の自己変革」、「女性ゼロ議会」の解消、そして「有権者の責任」、換言すれば自治体の首長や議員がどんな活動をして成果を出すのかについて、関心を持ち続けること、を上げている。

西日本新聞(4月26日付)は、「九州7県の県議選と市町村議選では計282人の女性が当選し、4年前の前回と比べて約3割増えた。女性向け政治塾が相次いで開催されたことも背景とみられ、福岡、佐賀、熊本の政治塾から少なくとも21人が当選。選挙ノウハウの伝授や情報交換などで女性の政界進出を後押しした」と伝えている。

ただし、「7県の総当選者に占める女性の割合は15.1%(前回比3.5ポイント増)と、男女均等には程遠い」と、冷静である。

冷静さの背後には、親の介護を理由に2期目への挑戦を断念した福岡県内のある女性市議による、「議会や視察で想像以上に時間が取られる。家庭との両立は難しかった」「女性議員を増やすには、男性も家事や育児に取り組むといった社会全体の男女平等への意識改革が必要だろう」との指摘がある。

政治は特定の団体や勢力が独占する場ではない

一方、無投票当選や低投票率に悩む自治体も少なくない。

山形新聞(4月24日付)の社説は、「現役世代や若年層が増えないと、革新的な技術を取り入れた施策や時勢に合った子育て支援などへの対応が鈍化しかねない」として、立候補への敷居を下げるために、「地方議員の兼業規制の緩和」「報酬の問題」などの検討を求めている。

加えて、同県庄内町が「2018年の町議選で定員割れしたのを受け、女性模擬議会の開催など住民を巻き込んだ議論を展開。22年の選挙は14議席を20人が争う激戦となり、女性議員の割合も増えた」ことを、なり手不足対策のモデルとして紹介している。

新潟日報(4月24日付)の社説は、「議会は年齢や性別、経歴などがさまざまな人で構成されてこそ、議論や提案の幅が広がる。各議会は率先し、女性や若者を増やす取り組みに力を入れてほしい」とした上で、「議会全体の女性を3割、4割と増やすには、最大の議席を持つ自民党が積極的に女性候補を擁立することも不可欠だ」と、ブレーキをかける政党に直球を投げ込む。

また、「今回の統一選は、全国的に無投票当選が多く、議員のなり手不足の深刻さも浮き彫りにした」ことから、なり手を増やすために、各議会に対して、「夜間・休日の議会開催や、オンラインの活用、小規模市町村議会での議員報酬の在り方」などの検討を提案している。

宮崎日日新聞(4月24日付)の社説は、県内最大の激戦区となった宮崎市議選の投票率が38.34%で、過去最低だった前回2019年の36.55%をわずかに上回ったことを取り上げ、低迷する投票率では「住民の意思が集約されたとは言い難い」と嘆く。そして、「投票率が低いとある特定の支持基盤による影響が強まり、その主張が反映されやすくなる。政治は特定の団体や勢力が独占する場ではない。住民自治の理念が尊重され、地域に暮らす不特定多数の人々の意見を吸い上げて反映させる場だ」と、ズバリの指摘で有権者に自覚を促している。

また、「県内15市町村議選と2市町議補選の定数234のうち、無投票当選は39人。割合は16.7%で、前回の統一地方選後半戦の11.9%を上回った。日南市議選は1950年の市制施行以来、初めての無投票となった」ことを取り上げ、「無投票当選は多様な視点を議員や議会から奪う恐れがある。主張を闘わせる機会がなく、緊張感が失われかねない。有権者に選択肢を示す大切さを改めて認識し、議員のなり手を発掘する取り組みが必要だ」と訴える。

「政権交代なき民主主義国家」は「権力支配国家」

「日本政府の関係の組織は、まるでペリー来航の頃の幕藩体制のように、硬直化し、機能不全に陥っている」と喝破する藻谷浩介氏(日本総合研究所調査部主席研究員)は西日本新聞(4月24日付)で、「『世襲の神輿(みこし)を、ペーパーテストで選抜したお受験エリートが担ぐ』という明治以来の体制のまま、21世紀を乗り切るのは難しかろう」とし、「そもそも『政権交代なき民主主義国家』などというのは、監査なき株式会社のようなものだ。折々に既得権のタコツボを壊して洗浄せねば、国も会社も衰える」と正鵠を射る。

その上で、「一つでも多くの自治体が国より先に、『口だけの神輿と、部分最適しかしない官僚のなれ合い』という体制を改め、機能する地方政府へと脱皮していくことしかない。まずは普通の生活者の感覚を持った若い男女を、一人でも多く市町村議員の中に増やしていくこと」を「残された希望」に上げている。

内田樹氏(神戸女学院大学名誉教授・凱風館館長)は東京新聞(4月23日付)で、この国の情況がかなり厳しいことを「パワークラシー」というキーワードで展開する。パワークラシーとは、デモクラシー(民衆(demo)の統治(cracy))をもじった氏の造語で和名は「権力支配」。投票の棄権を「このさき日本の政治がどうなっても自分は特段の関心がない」という意思表示と位置付け、それが多数に及ぶほど、権力支配が日本に深く定着したことの兆候だと診立てている。

権力支配の根拠は「すでに権力を持っていること」にあり、「権力者は正しい政策を掲げたのでその座を得たのであり、その座にある限り何をやってもその政策は正しい」という循環構造を特徴とする。

ゆえに、「パワークラシーには『出口』がない。私たちはそんな社会にしだいに慣れ始めている」とのこと。

勝った者が正義だという「勝てば官軍」状態の「権力支配国家」に慣れてしまえば、底なし沼が待ち受けているだけ。

この世に生を受けた者皆が、大切な主人公。「民」が「主」となる世界を求める時、この「一票」は重い。どれだけ重いかを知りたければ、皆でその権利を手放すが良い。重さを思い知ったときに、あの「一票」は戻ってこない。

「地方の眼力」なめんなよ

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

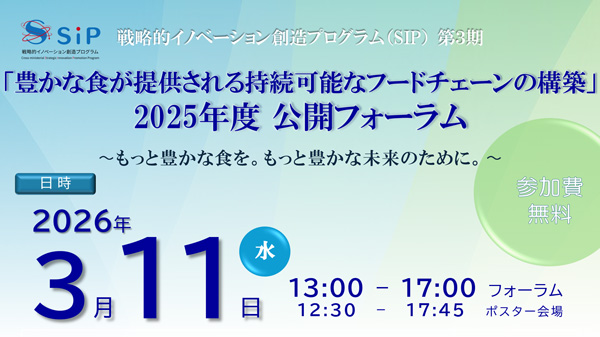

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日