【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】再び「多様な農業経営体」の否定へ2023年8月3日

食料・農業・農村基本法の改定などの議論において、再び「多様な農業経営体」が否定されつつある。日本をこれ以上、歪(いびつ)な国にしてはいけない。

2020年基本計画で復活した「多様な農業経営体」の重要性

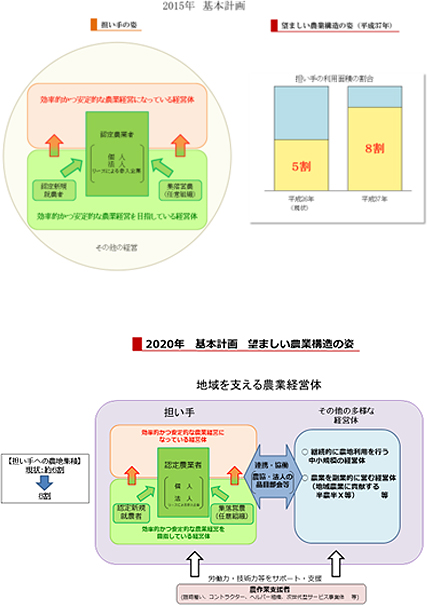

食料・農業・農村基本計画について、2015年計画と2020年計画のスライドを見比べると、一目瞭然なのは、2020年計画の図の右側と左側のうち、2015年計画では、右側がまったく同じで、左側がスッポリ抜け落ちていた。2015年計画は図の左側の「担い手」だけだったが、2020年計画には、農水省の一部部局の反対を抑えて「その他の多様な経営体」が右に加えられ、これらを一体として捉えていることが明瞭に読み取れる。あくまで「担い手」を中心としつつも、規模の大小を問わず、「半農半X」(半自給的な農業とやりたい仕事を両立させる生き方)なども含む多様な農業経営体を、地域を支える重要な経営体として一体的に捉える姿勢が復活した。

このように、2015年計画は、狭い意味での経済効率の追及に傾斜した大規模・企業化路線の推進が全体を覆うものとなったが、2020年計画は、前々回の2010年計画のよかった点を復活し、長期的・総合的視点から、多様な農業経営の重要性をしっかりと位置付けて、揺れ戻し、ややバランスを回復し、復活した感がある。

資料: 農林水産省

再び「多様な農業経営体」の否定へ

九州大学磯田宏教授は次のように指摘する。

『総合的なTPP等関連政策大綱』(2019年12月5日=日米貿易協定国会承認翌日)で、「中小・家族経営がその大宗を占めていることに留意し,規模の大小を問わず意欲的な農林漁業者」が「安心して経営に取り組めるようにする」とされ、これを踏まえて2020年基本計画などで、経営規模の大小や中山間地域といった条件にかかわらず、生産基盤を強化して、農産物安定供給できる農業構造を実現する、とした。

しかし、今回の基本の見直しでは、農業担い手としての「多様な経営体」否定し、経営所得安定対策」の対象になるのは「効率的かつ安定的な農業経営」のみとされ、結局「効率的かつ安定的な農業経営」「専業農業者」主義(現行法第21条,第22条)へ逆流している。

生源寺眞一東大名誉教授も、次のように指摘する。

農地は、かつての安定兼業による貸し手市場から転換し、現在は高齢化の進展で借り手市場に様変わりしている。農地がどんどん出てきて、地域の担い手が受けきれない状況も出ている。この傾向は今後さらに強まるだろう。

2020年基本計画で、中小・家族経営の生産基盤強化をうたったのはこうした小規模水田農業地帯の農地市場の変化も背景にある。小規模農業の存在が担い手の成長を阻むという構図は過去のものになりつつあると認識すべきだ。

新規就農者の動きは今後の地域農業の在り方を左右する。2020年の新規就農者は5万3740人だが、そのうち60歳以上は52%、2万8000人余もいる。政府は若い新規就農ばかりを強調するが、実際の動向をどう見るかは政策立案の判断にも生かせるはずだ。つまりは定年など一定の年齢を過ぎ地元で農業をしようとする動きが強まっているということだ。これらの層の大半は規模拡大に結び付かないかもしれないが、担い手の規模拡大を阻害するわけではない。

大規模担い手が農政の柱であるのは変わりない。だが情勢変化を直視すべきだ。新規就農の半分以上を占める60歳以上も支援しながら、いろいろなタイプの農業者が共存する姿、それこそが基本法見直しを経た新たな日本農業・農村の明かり、道かもしれない。次の時代の指針ともなるかもしれない。

農政は実際の生産現場の実態を踏まえながら慎重に組み立てなければならない。制度変更で大事なのはソフトランディング、軟着陸だ。担い手不足を補うため企業参入で農地を効率的に営農できるかは、土地条件などで全く異なる。今必要なことは「多様な農業者」で地域農業を盛り上げていくことだ。(注)

もうコロナ禍の反省も忘れたのか

ある大手人材派遣会社の前会長は、中山間地域で「なぜ、こんなところに人が住むのか。早く引っ越せ。こんなところに無理して住んで農業をするから行政もやらなければならない。これを非効率というのだ。原野に戻せ」という発言を繰り返してきた。

「耕作放棄地、何が悪い、儲からないなら、撤退すればよい。」という声もある。かりに、ビルゲイツ氏らが構想しているような無人の巨大なデジタル農業がポツリと残ったとしても、そこには豊かな地域社会も豊かな環境もないし、ただ、「今だけ、金だけ、自分だけ」の目先の自己の儲けだけで、いざというときに国民に安全・安心な食料が十分に供給できるかどうかは関係ない話になる。

これを進めれば、日本の多くの農村地域が原野に戻り、地域社会と文化も消え、食料自給率はさらに低下し、不測の事態には、超過密化した東京などの拠点都市で、餓死者が出て、疫病が蔓延するような歪(いびつ)な国になる。

コロナ禍は、この方向性=「地域での暮らしを非効率として放棄し、東京や拠点都市に人口を集中させる」のが効率的な社会のあり方として推進することが間違っていたことを改めて認識させたはずだった。

折しも、コロナ禍が一段落したかに見える今、20年ぶりの食料・農業・農村基本法の改定作業が進行中だが、そこでは、2020年基本計画でも一度反省され、コロナ禍でも反省たはずなのに、目先の効率性があるものだけが残ればコミュニティは崩壊してもよいかの議論が復活している。豊かな地域社会と都市が共生する持続的な日本を取り戻さなくてはならない。

(注)

https://www.jacom.or.jp/nousei/closeup/2023/230623-67563.php

重要な記事

最新の記事

-

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】目指す方向を明確にせずして酪農・乳業の未来なし2025年4月17日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】目指す方向を明確にせずして酪農・乳業の未来なし2025年4月17日 -

むらの鎮守さまの祭り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第336回2025年4月17日

むらの鎮守さまの祭り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第336回2025年4月17日 -

「東建ホームメイトカップ2025」で優勝した生源寺選手に三重県産コシヒカリを贈呈 JA全農みえ2025年4月17日

「東建ホームメイトカップ2025」で優勝した生源寺選手に三重県産コシヒカリを贈呈 JA全農みえ2025年4月17日 -

「ひろしまの旬を楽しむ野菜市~ベジミル測定~」を無印良品3店舗で初開催 JA全農ひろしま2025年4月17日

「ひろしまの旬を楽しむ野菜市~ベジミル測定~」を無印良品3店舗で初開催 JA全農ひろしま2025年4月17日 -

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日