「べっきどん」、「山のおごんつぁん」【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第252回2023年8月17日

その昔、街にも村にも公園とか遊園地とかの子どもたちの遊び場はほとんどなかった。学校のグラウンドがあるが、そこは学校の管轄、幼い子どもたちが自由に遊べるところではなかった。神社や寺の境内には広場があるので遊び場にはなったが、和尚や神主の目が光っているので、思いっきり騒げず、主な遊び場にはできなかった。

だから、子どもが使える遊び場は家の前を走る道路しかなかった。

その昔のことだから、自動車など通らない、たまに牛馬車が通るが、それが通るときだけ、大人が通るときだけちょっと遊びを中断すればいいだけだ。のんびりゆっくり通るのだから危険は一切ない。

もちろん、道路は今のように舗装などされていない。でも、だからいいこともある。棒きれをもってきてそれで線や円を書いてケンケンバーなどの遊びをすることができる。

だから大人もそれを許した。乳幼児が昼寝するので静かな遊びにしてくれと言われることがある程度だった。子どもたちももちろん事情がわかるのでその言うことを聞いた。

私の生まれ育った山形市の街外れにこんな遊びがあった。

道端で雨蛙をつかまえる、子どもたちはそれを地面に思いっきり投げつける。すると蛙は死んだように動かなくなる。

次に、べっきぐさ(おおばこ)の葉っぱを採ってきて、それを蛙(山形では「べっき」と呼んでいた)の上にかけて、姿を見えなくする。それから、その蛙のまわりに丸く小石を並べて囲う。ただし、一ヶ所だけ開ける。それが入り口である。

そしてみんなしゃがんでそれを囲み、次のような唄を歌う。

「べっきどん べっきどん えづすんだ(蛙さん 蛙さん いつ死んだ)

ゆんべなの もづくって けさすんだ(昨夕の 餅食って 今朝死んだ)

いしゃどんが きたがら とをあげろ(医者さんが 来たから 戸を開けろ)

べっきどん べっきどん がえろがえろどん(蛙さん 蛙さん がえろがえろどん)」

唄が終わる、あーら不思議、蛙はもそもそ動きだす。気絶していただけなのだから当然なのだが、子どもたちは自分たちの唄のおかげで生き返ったのだとその不思議さに驚く。

もうこんな唄を歌って遊ぶ子どもはいなくなった。このような遊び、そして遊び唄が全国各地にあったのではなかろうか。そしてもうそれは消えているのではなかろうか。私も忘れたものがある。手まり唄、縄跳び唄、子守歌いろいろあったはずなのだが、どうしても思い出せなくなったものもある。

私と同年代の人たちも忘れているかもしれない。少なくもなっている。もしかすると。このまま消えてしまうかもしれない。

そこでもう一つだけ紹介させていただきたい。

みんなでじゃんけんする。最初に負けた子どもが「おごんつぁん」(「おこんさん」のこと)役になり、二番目に負けた子はそのおごんつぁんのお母さん役になる。

おごんつぁん役の子どもは道路脇の家の壁の前でみんなに背を向けてしゃがみ、顔をかくす。お母さん役はその前に立っておごんつぁんを保護するように隠す。

他の子どもたちはみんなで手をつなぎ、次のように歌いながら、おごんつぁんとお母さん役の子どもの前まで進む。

「や-まの や-まの お-ごんつぁん(山の 山の おこんさん)

あそびに んがねが ねえね(遊びに 行かないか ねえね)」

すると、お母さん役の子どもが答える。

「まだ ねーっだ(まだ 寝てる)」

それに対して他の子どもたちはみんな一斉に驚いたように言う。

「おそいわねえーね(遅いわねえね)」

そしてそのまま後ろに下がる。それからまたさきほどの歌を歌って前に進み、遊びに行こうと誘う。お母さん役がまた答える。

「えま かお あらってだ(今 顔 洗ってる)」

それを聞いた子どもたちはまた「おそいわねえね」といいながら下がる。

これを何回も繰り返す。お母さん役の答えは毎回必ず違えなければならない。お母さんがいかに理屈をつけて外に出さないようにするかが、一つの遊びなのである。

しかし、とうとう言い訳の言葉につまる。そこでしかたなく言う。

「えま んーぐ(今 行く)」

おごんつぁん役の子どもがみんなの前に出てくる。みんなは遊んであげるふりをしながらおごんつぁんを取り囲み、みんなでなぐる(もちろんなぐったふりをするだけだが)。するとおごんつぁんは泣く(もちろんこれも泣くふりをするだけ)。お母さん役はそれを見て怒ったふりをして「こらぁ」と追いかける。みんなはちりぢりになって逃げる。それをお母さんとおごんつぁんがつかまえる。全部捕まえ終わったら、今度は最初と二番目につかまった子どもがおごんつぁんとお母さん役になる。そしてまた今やったのと同じことを繰り返す。

要するにこれは鬼ごっこなのである。お母さん役が鬼になるだけなのだが、それがつかまえに行くまでなぜこんな儀式をしなければならないのかがわからない。鬼ごっこは「しぇめっこら」(山形語で「しぇめる」は「捕まえる」ということなので、これは「捕まえっこ」ということになる)という名前で別にあるのに、なぜか素直にそうしないのである。ただ単純な鬼ごっこだけではなく、たまにはそれにもう一つの別の種類の遊びを付け加えて遊ぼうとしたのかもしれない。

こんな遊びと遊び歌がその昔は各地にたくさんたくさんあったはずなのだが------

重要な記事

最新の記事

-

情報提供やDXで厚生連医療を支える 医薬品メーカーは"節度"ある利潤を 日本文化厚生連・東公敏理事長2025年12月23日

情報提供やDXで厚生連医療を支える 医薬品メーカーは"節度"ある利潤を 日本文化厚生連・東公敏理事長2025年12月23日 -

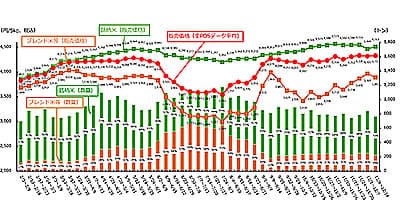

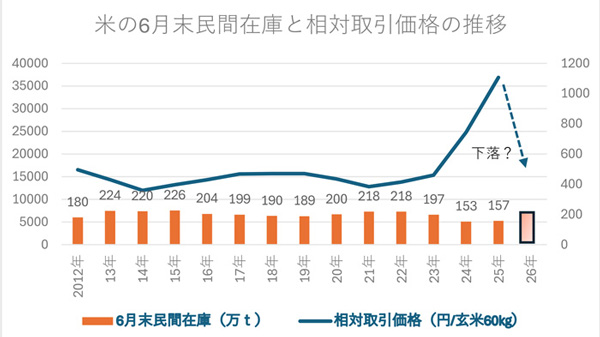

数字で読む「令和の米騒動」(上) 混乱招いた流通悪者論 集荷後半に"異変"2025年12月23日

数字で読む「令和の米騒動」(上) 混乱招いた流通悪者論 集荷後半に"異変"2025年12月23日 -

数字で読む「令和の米騒動」2025 (下) 始まった損切り 小売りにも値下げの動き2025年12月23日

数字で読む「令和の米騒動」2025 (下) 始まった損切り 小売りにも値下げの動き2025年12月23日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(4)クリスマスマーケットとホットワイン2025年12月23日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(4)クリスマスマーケットとホットワイン2025年12月23日 -

神明が先物市場の価格使った契約を生産者に呼びかける【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月23日

神明が先物市場の価格使った契約を生産者に呼びかける【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月23日 -

米のコスト指標作成へ 米穀機構に委員会設置2025年12月23日

米のコスト指標作成へ 米穀機構に委員会設置2025年12月23日 -

「令和7年産新米」最大12.5%値下げ アイリスグループ2025年12月23日

「令和7年産新米」最大12.5%値下げ アイリスグループ2025年12月23日 -

業務用米の特徴を紹介 播種前・書面契約のリスク管理 東京で業務用米セミナー&交流会2025年12月23日

業務用米の特徴を紹介 播種前・書面契約のリスク管理 東京で業務用米セミナー&交流会2025年12月23日 -

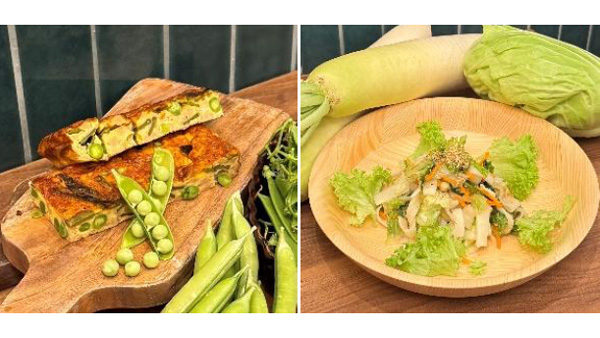

甘み増す旬野菜「和歌山県産冬野菜フェア」直営店舗で開催 JA全農2025年12月23日

甘み増す旬野菜「和歌山県産冬野菜フェア」直営店舗で開催 JA全農2025年12月23日 -

ノウフク・アワードで「チャレンジ賞」障害者の社会参画や地域農業に貢献 JA全農2025年12月23日

ノウフク・アワードで「チャレンジ賞」障害者の社会参画や地域農業に貢献 JA全農2025年12月23日 -

「石川佳純47都道府県サンクスツアーin鳥取」4年かけて遂に完走 JA全農2025年12月23日

「石川佳純47都道府県サンクスツアーin鳥取」4年かけて遂に完走 JA全農2025年12月23日 -

「水戸ホーリーホックJ2優勝&J1昇格キャンペーン」開催中 JAタウン2025年12月23日

「水戸ホーリーホックJ2優勝&J1昇格キャンペーン」開催中 JAタウン2025年12月23日 -

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」を宇宙で初披露 年越しイベントを生配 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月23日

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」を宇宙で初披露 年越しイベントを生配 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月23日 -

米国ニューヨーク市に人工光型植物工場のマーケティング拠点を開設 クボタ2025年12月23日

米国ニューヨーク市に人工光型植物工場のマーケティング拠点を開設 クボタ2025年12月23日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月23日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月23日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除 農水省2025年12月23日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除 農水省2025年12月23日 -

鹿児島県南大隅町と包括連携協定を締結 町内事業者と働き手をサポート タイミー2025年12月23日

鹿児島県南大隅町と包括連携協定を締結 町内事業者と働き手をサポート タイミー2025年12月23日 -

まるまるひがしにほん「東日本酒博覧会~年越し酒~」開催 さいたま市2025年12月23日

まるまるひがしにほん「東日本酒博覧会~年越し酒~」開催 さいたま市2025年12月23日 -

利用者・行政・協同組合が連携 焼売やナゲットで食料支援 パルシステム神奈川2025年12月23日

利用者・行政・協同組合が連携 焼売やナゲットで食料支援 パルシステム神奈川2025年12月23日 -

本格スイーツの味わい「安納芋プリン スイートポテト仕立て」期間限定で発売 協同乳業2025年12月23日

本格スイーツの味わい「安納芋プリン スイートポテト仕立て」期間限定で発売 協同乳業2025年12月23日