研究者の使命と矜持【小松泰信・地方の眼力】2023年10月11日

「ご存知のように1997年に私たちはコピー機の前で出会いました。だからもっとコピー機を増やすべきかもしれませんね」と、会見でジョークを飛ばすのは、ペンシルベニア大学のカタリン・カリコ氏。

ネバーギブアップ

新型コロナウイルスに対する「m(メッセンジャー)RNAワクチン」の開発で大きな貢献をしたことが評価され、カリコ氏とともに今年のノーベル生理学・医学賞を受賞したのは同大学のドリュー・ワイスマン氏。

「私たちは賞のために仕事をしているわけではない。大切なのは、役立つものを作り出すこと。だから、選ばれるとは思っていませんでした」と、ジョークに続けて語るのはカリコ氏。

「研究資金も得られず、興味を持ってくれる人もいない中、いつも一緒に研究してきた。決して諦めずに取り組み続けた。そして今ここにいるのだと思います」と語るのはワイスマン氏。

2人の語りと醸し出す雰囲気に、なぜか心が癒やされた。

地道な研究を育む大切さ

秋田魁新報(10月4日付)の社説は、もし2人の研究がなかったなら、新型コロナウイルス感染症の流行開始からわずか約1年でワクチンは実用化されず、世界的な混乱はより深刻で、長引いていたことから、「従来の常識を覆す早さで接種が始まった恩恵は計り知れない」と、賛辞を贈る。

しかし、「カリコ氏は所属先で研究費を打ち切られたり、研究の意義を理解されずに降格を言い渡されたりと困難に直面しながらも粘り強く研究を続けた。2005年の論文(小松注;mRNAの一部を改変することで免疫の攻撃をかわせることを明らかにした)も発表当時はほとんど注目されなかった」ことを紹介し、「今回の受賞は地道な研究を育む大切さを示している」とする。

わが国の政府の助成対象が、すぐに産業や医療に結び付く研究に重きを置く傾向にあることから、「そればかりでは優れた研究を支える裾野が狭まってしまうだろう」と警鐘を鳴らし、「成果が出るまで時間を要し、どう役立つか短期間では見通せない研究でも、将来の社会に新たな価値をもたらす可能性を秘めているかもしれない。近年、国際的に注目度の高い論文の数が低迷するなど、日本の研究力低下が懸念されている。研究者が腰を据えて幅広い研究に打ち込める環境の整備が急がれる」と訴える。

やはり継続は力なり

新潟日報(10月4日付)の社説は、英国の大学チームが、「ワクチン接種によって20年12月~21年12月に世界で約2千万人の死亡を防ぐことができたと推計している」ことを上げ、「目に見える功績」とする。

ワクチン開発におけるわが国の出遅れを指摘し、「日本でも基礎的研究や人材育成に対する国の積極的な支援」を求める。なお、「新潟薬科大客員教授で昨年死去した古市泰宏氏は1970年代、mRNAを細胞内で安定させる『キャップ』という構造を発見した」ことを紹介し、ワクチン開発には日本人研究者も重要な役割を果たしたことを伝えている。

さらに、カリコ氏が大学で降格を言い渡されても基礎的研究を積み重ねたことに関し、2005年の論文レビューを担当した日本の大学教授が「継続は力なりという言葉の典型例だ」とたたえていることなどから、「人類が存亡の危機を乗り越え、発展してきた過程には、多くの科学者の地道な努力があることを心に深く刻みたい」とする。

失政が無数の「カリコ氏」を産む

「日本のコロナワクチン開発の出遅れ感は否めない」とした上で、「それどころか、1999年に政府が始めた新興企業育成策は研究開発型の支援ではなかったため、成果に乏しいのが現状だ。国立大の研究環境も悪化するばかりで、博士を目指す若手も減少するなど、研究力の低下は止まらない。目先の成果を優先した『選択と集中』という政策の失敗は明らかであり、基礎研究に積極的に取り組める環境を増やす必要があろう」と、政府の責任を問うのは福井新聞(10月4日付)の論説。まったく同感。

朝日新聞(10月3日付)の社説も、「いまの日本は、留学生の交流、研究者の中長期的な派遣も停滞、国際共著論文数も伸び悩み、世界から取り残されかねない。多様性の欠如は、女性研究者の少なさにも表れている。その比率は2割に満たず、主要国で最低だ。基礎研究と産業につながる応用研究のうち、日本は後者が重視される。

基礎軽視は、未来をひらく飛躍の芽を摘みかねず、ノーベル賞受賞者たちも苦言を呈し続けてきた。画期的な成果につながる可能性を持ちながらも、ポストや資金を得られなかった無数の『カリコ氏』もいることだろう」として、基礎研究への裾野の広い支援を求めている。

市民の力で社会は変えられる

毎日新聞(10月1日付)が「『黒い雨』定説覆した100歳」というタイトルで伝える増田善信氏(気象学者)の研究姿勢は、ノーベル賞受賞者のそれに勝るとも劣るものではない。

今年9月100歳を迎えた増田氏は、気象庁を60歳で定年退職した後、広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」が降った範囲を見直す調査に没頭し、援護対象区域よりも大きな範囲の降雨図を作り上げた。その調査結果は、区域外の住民が被爆者認定を求めた裁判で証拠として提出され、2021年になって裁判所に信用性が認められた。「市民の力で社会は変えられることを(97歳になった)この年で改めて実感できました」との述懐は、感動的である。

戦争体験が黒い雨の調査の原動力。戦時下では天気予報は機密扱い。知人の漁師には、台風が来ると分かっていても教えることができず危険にさらす。戦地に向かう爆撃機の操縦士には、片道切符と分かっていても航路の天気を教えなければならない。

「戦争になると本当のことは誰も言えず、正しいことは行われなくなります」との言葉からは、やりきれぬ無念さが伝わってくる。だから戦後は正しいと思ったことを口にし、実行することに。「黒い雨を巡る行政の対応は私から見ても不平等なものでした。何か手助けがしたい。その気持ちだけで調査を続けました」とのこと。調査の成果は1988年3月に「増田雨域」として報道機関に発表され、翌89年2月には追加データを盛り込んだ論文を出して決定版とする。

記事の締めは、「正しいことが実現するには時間はかかります。でも、おかしかったら声を上げ、行動に移す。それを続けることが大切なのです」とのメッセージ。

研究者の末席に連なるものとして、しかと受け止め、その矜持にかけて使命を果たすのみ。

「地方の眼力」なめんなよ

重要な記事

最新の記事

-

鳥インフルエンザ 岡山県で国内8例目2025年12月22日

鳥インフルエンザ 岡山県で国内8例目2025年12月22日 -

日本産米・米加工品の輸出拡大へ 意見交換会「GOHANプロジェクト」設置 農水省2025年12月22日

日本産米・米加工品の輸出拡大へ 意見交換会「GOHANプロジェクト」設置 農水省2025年12月22日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開催 JA全農2025年12月22日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開催 JA全農2025年12月22日 -

「JA全農チビリンピック2025」小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」2025年12月22日

「JA全農チビリンピック2025」小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」2025年12月22日 -

農政無策【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月22日

農政無策【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月22日 -

【人事異動】ヤマタネ(2026年1月1日付)2025年12月22日

【人事異動】ヤマタネ(2026年1月1日付)2025年12月22日 -

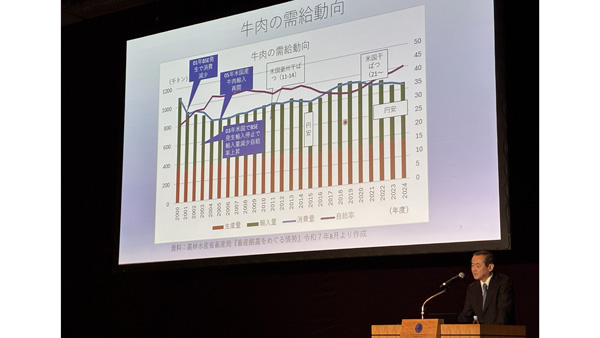

国産食肉シンポジウム「国産食肉が食卓に届くために」開催 日本食肉消費総合センター2025年12月22日

国産食肉シンポジウム「国産食肉が食卓に届くために」開催 日本食肉消費総合センター2025年12月22日 -

岡山県鏡野町と「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」締結 福田農機2025年12月22日

岡山県鏡野町と「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」締結 福田農機2025年12月22日 -

「英国The Leafies 2025」粉末緑茶「あらびき茶」が金賞受賞 鹿児島堀口製茶2025年12月22日

「英国The Leafies 2025」粉末緑茶「あらびき茶」が金賞受賞 鹿児島堀口製茶2025年12月22日 -

「かごしまスマートファーマー育成セミナー」令和7年度の受講生募集 鹿児島県2025年12月22日

「かごしまスマートファーマー育成セミナー」令和7年度の受講生募集 鹿児島県2025年12月22日 -

日本トリム 農業用電解水素水整水器を活用 いちご「肥後こまち」販売開始2025年12月22日

日本トリム 農業用電解水素水整水器を活用 いちご「肥後こまち」販売開始2025年12月22日 -

宅配インフラ活用 地域を見守り子育て応援 九十九里町と連携協定 パルシステム千葉2025年12月22日

宅配インフラ活用 地域を見守り子育て応援 九十九里町と連携協定 パルシステム千葉2025年12月22日 -

大分県大分市佐賀関大規模火災お見舞い金100万円を拠出 コープデリ2025年12月22日

大分県大分市佐賀関大規模火災お見舞い金100万円を拠出 コープデリ2025年12月22日 -

新春は「いちごと洋梨のケーキ」丹頂鶴をフルーツで表現 カフェコムサ2025年12月22日

新春は「いちごと洋梨のケーキ」丹頂鶴をフルーツで表現 カフェコムサ2025年12月22日 -

障害者雇用支援のエスプールと持続可能な農業モデル構築へ概念実証を開始 食べチョク2025年12月22日

障害者雇用支援のエスプールと持続可能な農業モデル構築へ概念実証を開始 食べチョク2025年12月22日 -

滋賀県日野町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月22日

滋賀県日野町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月22日 -

ブラジルCOP30から世界の気候危機を知る 現地イベント報告 パルシステム連合会2025年12月22日

ブラジルCOP30から世界の気候危機を知る 現地イベント報告 パルシステム連合会2025年12月22日 -

おてつたび 関係人口創出の取組が評価「日本サービス大賞」で優秀賞2025年12月22日

おてつたび 関係人口創出の取組が評価「日本サービス大賞」で優秀賞2025年12月22日 -

AGRIST キュウリ自動収穫ロボット いばらきデザインセレクションで「知事選定」受賞2025年12月22日

AGRIST キュウリ自動収穫ロボット いばらきデザインセレクションで「知事選定」受賞2025年12月22日 -

「野菜をたのしむ」シリーズ第2弾「2種の大豆と白みそのスパイスカレー」新発売 坂ノ途中2025年12月22日

「野菜をたのしむ」シリーズ第2弾「2種の大豆と白みそのスパイスカレー」新発売 坂ノ途中2025年12月22日