閉ざされた社会だった「むら」【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第293回2024年5月30日

内陸部にある私のふるさとの山形市は、日本海に出るのに高速道路を使ってでさえ車で2時間近くかかり、太平洋に出るのにも約2時間かかる。だから交通手段の未発達だった私たちの子どもの頃には海になどめったに行けなかった。私たちは絵本だけでしか海は見られず、実際はどんなものだろう、船ってどんなものだろうと想像するしかなかった。それでも私の場合は、5歳の夏、祖父母に連れられて叔父の奉公先である函館の親戚の家に行ったので、海を見ることはできた。青函連絡船のデッキから見た青い海と波しぶきはとってもこわく、身体がふるえたものだった。しかし私の同級生のなかには小学六年の修学旅行で庄内平野の酒田市、湯野浜温泉に行ったときに初めて海を見たものもいた。お年寄りのなかには海を見ないで一生を終える人もいた。

海ばかりではない。近くの村や町にもよほどの用事がないかぎり行くことはできなかった。交通事情のせいばかりでなく、経済的ゆとりがなく、手作業段階のもとでは時間的ゆとりもなかったからである。冬は暇になるといっても、雪国では出かけるどころか集落から、ひどいときには家の中からも外に出られない。

この雪で家から出られないということを私は21世紀になって網走の東京農大勤務時代に初めてまともに体験した。三日三晩降り続いた雪で家は完全に埋もれ、四日間一歩も外にでられなかったのである。冷蔵庫にあったもので何とか食事はしのいだ。学生のなかにはアパートの部屋にたまたま小麦粉しか残っていなかったので、それをさまざま料理して飢えをしのいだものもいたという。市の不眠不休の除雪でやがて道路は開通し、何とか日常の生活ができるようになった。しかし、除雪車もなく、せめて隣近所に行く雪道を人の手と足でつくるしかできない戦前であれば、家に、集落に閉じこもるより他なかったということが実感できた。

このようによそとの交流が少ないとなれば当然それぞれの地域が孤立していることになる。だからすぐ近くのむらでも言葉や行事等の文化も違ったものだった。2~3㌔しか離れていないのに、たとえば「行こう」ということを「あべ」というむらと「んじゃ」というむらがあった。私の生家は前者であり、母の実家は後者だった。相手の呼称も山形市内では「おまえ」だが、10㌔くらい離れている母の実家では「うぬぁ」もしくは「ぬさ」となる。このように、ともかく違っていた。これには山形周辺が小藩分立で絶えず藩主が交替するという事情も関連していたが、人間の交流も少なかった。

とくに嫁の場合などは実家に帰るのがせいぜいであった。生涯、家の周囲何㌔の範囲から出たことのない人もいた。鳥や獣の縄張りよりも狭いような範囲でしか動けないという点では、鳥獣以下の生涯だった。むらの子どもは母が実家に帰るときについて歩くか、祖父母がどこかに行くときに連れて行ってもらうだけで、街に出るなどということはほとんどなかった。ということは、自分のむらも人を受け入れる機会がきわめて少ないことを示していた。

まさにむらは閉ざされていた。

母の実家のむらは、山形市内の私の家から12㌔ばかり離れているが、里帰りする母についてよく連れて行ってもらった。汽車に30分近く乗り、駅からまた30分くらい桑畑の中を歩いて、ようやくむらの中に入る。

すると、むらの子どもたちが家のなかから飛び出してきて、庭や入り口でじっと私どもを見る。誰がどこから来たのか、どういう人間かという目で珍しそうに見る。口は一切きかない。家にいる大人も、家の中から作業小屋から私どもを何者かとこっそりのぞき見る。

山形と奥羽山脈をへだてた太平洋側、宮城県の小さな町に生まれた家内も同じ経験をしている。5㌔くらい離れた母の実家のある集落に入るとやはり子どもたちが道路に飛び出してきて見るという。ちょっと私の場合と違うのは話しかけてくる子どももいたということくらいである。

背広を着た人とすれ違うと子どもたちは頭を下げる。背広など着るのは学校の先生かお役人しかいないからだ。

このことはいかに外との交流がなかったかを示している。むらから出たこともなければ、むらを訪ねてくるものなどめったにいなかったのである。人を受け容れたこともあまりない。だからよそから来るものが珍しくてしかたがなかったのだ。

こうした閉鎖社会では、目がいくところは地域のなかだけということになる。そして隣の夕ご飯のおかずまで見てしまう。話題も地域のなかに限られる。何かあるとそれは噂としてすぐに広がる。しかも尾ひれまでつく。むら社会はまさに「口度(こうど)情報社会」だった。

私の祖母などはその情報通の一人だった。あそこの家の嫁さんはどこから来て、その家はどういう家で、親戚、財産はどうで、評判はどうだとかともかくよく知っている。「おらえの(おれの家の)ばんちゃん(おばあちゃん)は戸籍係だ」と叔父はよく笑っていたものだった

冬の朝、農閑期で仕事がないので、祖父母はゆっくり布団の中で雑談する。真ん中に寝ている子どもの私の上を、隣近所や知人の誰かがこうしたあれがこうしたといううわさ話が飛び交う。

人の往来の相対的に多い都市部のむらでさえそうだったのだから、話題の少ない純農村ではましてやだったろう。

だから、うわさにならないように、いかにみんなと違ったこと、新しい変わったことをしないようにするか、隣近所の顔色を見ながらいつも気を付けていなければならない。まさにむらは息の詰まるような閉鎖社会だったのである。

いうまでもなく閉鎖的、排他的では進歩はない。またむらの規制、しきたりは必要なものではあったが、それは農民の経営の自由を阻害するものでもあった。さきに述べた水利用の順序、量、時期などのむらによる規制を例にしていえば、それは農作業の時期や栽培様式の自由を実質束縛する。たとえば田植え時期を早くしたいと思っても水の利用時期はむらで決められているのでできない。また二毛作をやりたいと思ってもむらの合意を得て水の利用時期を動かせなければ導入できない。つまり村落による水の利用規制は農地の自由な利用を規制したのである。

このように、土地は自分の所有でありながら自由に自分の思うままに使用できず、いわゆる共同体的規制のもとにおかれていた。当然これでは農民の自主性、創意性を発揮することはできない。むらの決まり、掟を越えた新しい農業技術の革新なども難しかった。それが戦前までの農業技術の停滞の一因ともなったのである。

ところが、高度経済成長華やかなりしころ、こうした昔のむらはよかった、むらを見直そう、昔のむらに帰ろう、などと都会在住の一部の識者が主張するようになってきた。その紹介は次回とさせていただく。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ナシにフタモンマダラメイガ 県内で初めて確認 島根県2025年7月15日

【特殊報】ナシにフタモンマダラメイガ 県内で初めて確認 島根県2025年7月15日 -

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 島根県2025年7月15日

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 島根県2025年7月15日 -

【注意報】野菜類、花き類、ダイズにオオタバコガ 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年7月15日

【注意報】野菜類、花き類、ダイズにオオタバコガ 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年7月15日 -

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 県全域で多発のおそれ 栃木県2025年7月15日

【注意報】水稲に斑点米カメムシ類 県全域で多発のおそれ 栃木県2025年7月15日 -

米価 7週連続で低下 5kg3602円2025年7月15日

米価 7週連続で低下 5kg3602円2025年7月15日 -

「幻の卵屋さん」アリオ北砂で5年ぶり出店 日本たまごかけごはん研究所2025年7月15日

「幻の卵屋さん」アリオ北砂で5年ぶり出店 日本たまごかけごはん研究所2025年7月15日 -

子ども向け農業体験プログラム「KUBOTA AGRI FRONTの夏休み2025」開催 クボタ2025年7月15日

子ども向け農業体験プログラム「KUBOTA AGRI FRONTの夏休み2025」開催 クボタ2025年7月15日 -

鳥インフル 米ワシントン州などからの生きた家きん、家きん肉等 輸入停止措置を解除 農水省2025年7月15日

鳥インフル 米ワシントン州などからの生きた家きん、家きん肉等 輸入停止措置を解除 農水省2025年7月15日 -

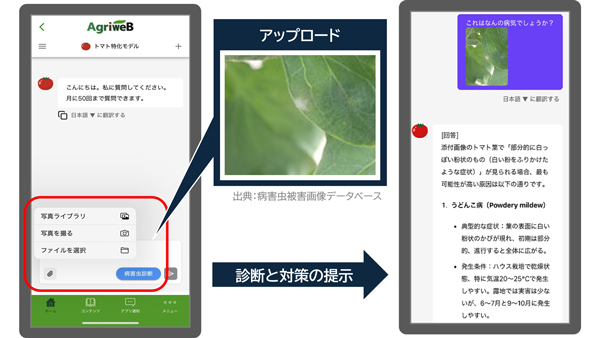

官民連携 南相馬市みらい農業学校生へ農業経営相談機能等を提供 AgriweB2025年7月15日

官民連携 南相馬市みらい農業学校生へ農業経営相談機能等を提供 AgriweB2025年7月15日 -

鳥インフル ブラジルからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年7月15日

鳥インフル ブラジルからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年7月15日 -

鳥インフル ブラジルからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年7月15日

鳥インフル ブラジルからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年7月15日 -

近大農学部学生が栽培「なら近大農法(ICT農法)メロン」販売 豊洲市場ドットコム2025年7月15日

近大農学部学生が栽培「なら近大農法(ICT農法)メロン」販売 豊洲市場ドットコム2025年7月15日 -

マンゴー・みかん・黄桃・パインが詰まった「白くまバー」発売 セブンイレブン2025年7月15日

マンゴー・みかん・黄桃・パインが詰まった「白くまバー」発売 セブンイレブン2025年7月15日 -

ブラジルのタマネギ専門種苗会社「アグリトゥ・セメンテス」を買収 サカタのタネ2025年7月15日

ブラジルのタマネギ専門種苗会社「アグリトゥ・セメンテス」を買収 サカタのタネ2025年7月15日 -

ハイブリッドラジコン草刈機「神刈 RJ1016」レンタル開始 アクティオ2025年7月15日

ハイブリッドラジコン草刈機「神刈 RJ1016」レンタル開始 アクティオ2025年7月15日 -

【役員人事】サカタのタネ(8月26日付)2025年7月15日

【役員人事】サカタのタネ(8月26日付)2025年7月15日 -

農機具王三重店「農ガチャ」で大当たり 小学生がジョンディアのミニカーをゲット2025年7月15日

農機具王三重店「農ガチャ」で大当たり 小学生がジョンディアのミニカーをゲット2025年7月15日 -

生まれた日から赤ちゃんを保障「CO・OP共済お誕生前申し込み」新CM コープ共済連2025年7月15日

生まれた日から赤ちゃんを保障「CO・OP共済お誕生前申し込み」新CM コープ共済連2025年7月15日 -

水稲異形株問題の原因究明をサポート DNA検査を特別価格で提供 ビジョンバイオ2025年7月15日

水稲異形株問題の原因究明をサポート DNA検査を特別価格で提供 ビジョンバイオ2025年7月15日 -

助成総額300万円 コミュニティ活動助成基金公募開始 パルシステム千葉2025年7月15日

助成総額300万円 コミュニティ活動助成基金公募開始 パルシステム千葉2025年7月15日