【スマート農業の風】(7)作付け計画はデータでつくろう2024年8月31日

作付け計画は、地図と昨年の収量や品種などが書かれた手元の情報を照らし合わせながら、手作業でやることが多い。できることなら、簡単に済ませたい。ただ、作付けを変更せず昨年のままだと収量を落としてしまうことにもなりかねない。手数を増やさず、的確にデータを使って計画する方法を考えたい。

収穫が終わってひと段落、とならないのが農業経営の難しいところ。今年の作業をまとめ、収支を計算し、ほ場の賃借などの清算が終わって、やっと1シーズンが終わる。でも、休む間もなく、来年度の作付け計画が待っている。

作付けは、例年同じ場所で同じ品種というやり方もあるが、前回お伝えしたようなデータ駆動型農業をうまく使っていくと、「このほ場とこの品種の組み合わせでよいのか」とか、「生産力が落ちているほ場を品種変更でどうにかしたい」など、いろいろな対応策が見えてくる。これらを実現させるために、作付け計画が大変重要になってくる。

小学校のクラスの席替えなら、30席ぐらいをシャッフルするだけなので何の苦労もない。しかし、農家の数が減り、一人当たりの栽培面積が増えている現在の農業では、たくさんのほ場を抱えているため、頭の中だけで作付け計画を作成することはできない。

一昔前なら、白地図を広げて、まず管理するほ場に印をつけ、いま作っている品種を頭に入れながら、次は何の品種が良いかを考え色鉛筆を駆使して作付け計画を作成していた。新しい品種の導入や転作などの情報を加える場合は、色鉛筆の色の数を増やして書き入れる。昨年の資料を紙の地図から読み取り、今年の地図に載せ替える、これらの作業は、大変な労力がかかっていた。

そこで、作付け計画にはスマート農業を導入したい。全農が普及を進めている地図とExcelデータをひもづけた営農管理システムZ-GISは、今年の作付けを地図に表示して、新しい品種を入れ替えていく作業がとても楽だ。Z-GISの電子地図がほ場の場所を明確に表示し、ラベル表示で収量や今年生産した品種を表すことで、現状を把握しながら次に何をしようが見えてくる。また、Excelの関数を使って新旧のほ場の品種ごとの栽培面積を、自動で計算することができる。来年栽培したい品種の目標面積を先に決めて、ほ場の場所を確認し、調整しながら作付け計画を作成することができる。また、過去のデータから、収量の少ないほ場をピックアップして、品種だけでなく転作など作物を変えることも検討できる。

Z-GISは、すべてが自動で動くわけでなく、生産者の経験則や考え方などを合わせながら、作付け計画を作ることが可能で、すべてが機械任せにならず、自分の考えを加えた農業生産がおこなえるのだ。

「データ駆動型農業の時代が来た」といっても、最近まで農家独自の考え方(親からの伝承なども含む)や地域の慣例に沿っておこなってきた従来の農業を急に変えるのは、得策ではない。少しアナログな一面を残しつつ、自分の考えを加えることが必要だ。またこれらは、急激な変化に対応できない年代の方々にも、受け入れてもらえるはずだ。

私の知り合いの若手農家に、パズルが好きで作付け計画が好きという方がいる。Z-GISでほ場を見ながら、作付けする品種を埋めていく作業は、細かい作業が好きな人にはたまらないらしい。白地図を使った手作業でおこなう例年の作付け計画は大変な作業だったが、いまはZ-GISがある。昨年の作付けをZ-GISで地図に表示し、来年の作付け計画を作るのはパズルのようで楽しいと言っている。

この若手農家は、Z-GISを手に入れたことで、地域農業についても考え始めた。農水省の作成した筆ポリゴンの地域情報を手に入れ、Z-GISに反映し、地域の営農状態を把握することを始めた。離農による休耕田を作らないよう、地域の経営者の年齢を加えたほ場ポリゴン情報を作り、自分の経営面積を考慮し、次世代の経営を考えている。彼は言う。「地域の営農者の中で自分が一番の若手だ。そのため、地域を長い間守っていける。自分の生まれ育った農業地帯を守るため何かできないかと思い、いろいろと試していきたい」

ちなみに、筆ポリゴンとは、農水省が実施する耕地面積調査等の母集団情報として、全国の土地を隙間なく200メートル四方(北海道は、400メートル四方)の区画に区分し、そのうち耕地が存在する約290万区画について人工衛星画像等をもとに筆ごとの形状に沿って作成した農地の区画情報だ。この情報は誰でも利用でき農水省のホームページからオープンデータとしてSHPファイルで提供されており、いろいろな営農管理システムにも使われている。全農では、筆ポリゴンをZ-GISで読み込めるExcel形式に変換したものを提供している。また、eMAFF農地ナビからデータのダウンロードでZ-GISで使えるデータが手に入る。詳しくは全農に問い合わせてほしい。

農家の数が減り、一人当たりの栽培面積が増えている昨今、今までのように白地図から作付け計画をおこなうことは難しくなってきた。スマート農業の第一歩、地図と連携した営農管理システムを活用し、コンピューターの画面を見ながら、さらに前年のデータを参考にしながら、作付け計画を立てられるよう準備をしてみてはどうか。

重要な記事

最新の記事

-

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

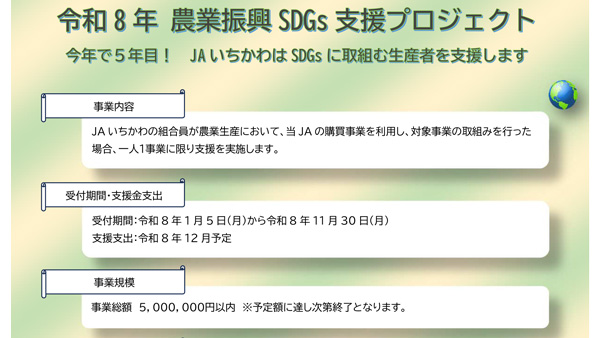

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日 -

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日 -

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日 -

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日