旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

やっぱり老化は着実に進行し、それがこの環境変化で拍車をかけられたのだろう、前回の拙稿の最後にキーボードの打ち間違いがあったりで、皆さんにご迷惑をおかけしてしまった。困ったものである。

でも、子どものころの思い出などで明瞭に記憶しているものもある。これが薄れ、乱れてこないうちにもう少し続けて書かせていただこう。

私の小さい頃(昭和戦前)は、節句など家で行われる行事はほとんど明治以前に使われていた旧暦(陰暦)でなされていた。ただし行政や地域の行事は新歴で行われた。それで、その新暦(太陽暦)の行事にそれぞれの家の行事も合わせないわけにいかないものもあった。しかし旧暦の伝統はそう簡単に変えられない。そんなことから新と旧の両方でやられる行事も多かった。今述べた正月がそうだったし、私の生まれた山形市の伝統の「初(はつ)市(いち)」もそうだった。

「初市」とは、1月10日の日に市内の十日町を中心とする地域の道路の両脇にさまざまな出店が並び、市内外の人たちがそこで買い物をするという市(いち)(定期的に人が集まり商いを行う行事・場所)である。これは江戸時代から始まったものだった。

山形の町ができたとき、9日を除く1日から10日までの名前のついた町、二日町とか三日町とかの名がついた町がつくられ、九の付く日を除く一から十の付く日にそれぞれの町で市が開かれたという。たとえば二日町では2日、12日、22日に市が開かれる。

ただし、正月だけは1日から9日まで休み、10日に十日町でその年の初めての市が開かれる。だからそれは「初(はつ)市(いち)」と呼ばれ、町全体の市として、お祝いの意味も含めていろいろな店が出る。また、たとえば旗(はた)飴(あめ)のような祝いの飴が売られる。これは白い半紙の上に黄色い水飴をサイコロの6の目のようにぽつぽつと盛りつけたものであり、山形特産の紅(べに)花(ばな)が豊作で花商いがうまくいくようにとの祈りをこめて、「紅花からつくる紅餅(紅や染料の原料)を花むしろの上に並べて乾燥することを模してつくられたもの)」と言われている。それから、長く伸びた白い根をつけたままのアサヅキ(浅葱をこう呼んだ)が「白髭(しらひげ)」という名前をつけて売られる。長寿の祝い、祈りの意味から、みんな必ずそれを買って食べる。さらに小(こ)正(しよう)月(がつ)用の団子の木・ミズキが売られる。こうしたお祝いや祈りの品よりも多いのは日用品である。太い木を切り出してつくった臼や杵、まないたなどの木工品、簑や笠、はけごなどの藁工品、ざる、かご、ほうきなどの竹細工等々を売る近郷近在の農家・林家が出す店が並ぶ。さきの白髭も近在の農家が雪の中から掘り起こしてきて売るのである。

この初市が新と旧の両方開かれるのだが、新の初市は綿あめからおもちゃ、雑貨などの出店、商店街の売り出しなどもあっていわゆるお祭りに近い。旧になると、臼、杵、まないたなどの木工品、藁工品、竹細工などの農家や林家の手作りの品物が多く売られていた。要するに旧暦の初市が昔からの伝統を引き継いだ本物なのである。ただし今はどうなっているのかわからない。そもそも旧の初市が残っているのかどうかもわからない。

国民学校(小学校のこと、これについては後に述べる)の音楽の教科書にあったこの歌を聞くと、五月の節句を思い浮かべる。

「鮮やかな緑よ 明るい 緑よ

鳥居を包み わら屋をかくし

かおる かおる 若葉がかおる」

庭に揚げてくれた鯉のぼりがこのさわやかな緑と青い空のなかに舞う。そして近くから採ってきたみずみずしい菖蒲とよもぎの葉を束ねて屋根に投げ上げ、また病気に効きそうなきつい青くさい匂いに包まれた菖蒲湯に入る。萌える緑は男の子が元気に育つことを感じさせる。これが旧暦の五月の節句だった。

こうした季節感が新暦にはない。ところが戦後いつのころからか新暦で節句の行事が行われるのが普通となった。しかし、東北の新暦の5月5日はまだ緑が濃くない。寒々とした空で震えている鯉のぼりなんて、とてもじゃないけど5月の節句などとはいえない。

北海道の網走(東北大定年後の七年間、ここにある東京農大生物産業学部に勤めた)では5月の連休でも雪が降る。雪の中で垂れ下がっている鯉のぼりを見たとき、祝ってもらった子どもが鯉といっしょに風邪をひくのではないかとさえ思ったものだった。

桃はもちろん梅も咲いていない新暦の3月3日のひな祭りなども、とてもじゃないけど季節など感じられない。それで家内は網走で絵手紙にこう書いた。

『桃の節句は 雪のなか』

それを見た絵手紙仲間が感心したように言った。

「そう言えばそうだねえ」

「なるほどねえ」

そしてみんな顔を見合わせて大笑いしたと言う。網走では雪の中が当たり前なので、そういえば3月は「桃」の節句だったのだと家内の言葉を見て改めて思い起こしたのだろう。

暖かい南国では新暦で祝ってもいいだろう。しかし雪国は新暦でいいのだろうか。全国画一の日時でなくともいいのではないか、などと思ったりもしたものだった。

小さい頃、少年雑誌の一月号を見たら、お正月はたこ揚げや羽根突きをして遊びましょうなどと挿絵つきで書いてある。それがよくわからなかった。山形内陸は、正月は雪の中だし、風も吹かないので、たこ揚げはできない。3月から4月にかけて雪が溶けて季節風が吹くときにたこ揚げをするのである。どこの国の話なのか、間違って書いたのかとそのときは不思議だった。

最近はこうした各地の季節の違いがテレビなどで紹介されるので、そんなことを考える子どもはもういないだろう。しかしそれでもテレビ、ラジオ、新聞雑誌はすべて東京中心になっている。そしてそれに合わせなければ、合っていなければおかしいと感じさせるような雰囲気もある。しかし金子みすずの詩にあるように「みんなちがって みんないい」のではなかろうか。

節句は旧暦にふさわしい。せめて月遅れにしてもらいたい。現にお盆などは月遅れになり、仙台七夕も月遅れでやっている。全国共通の行事であっても、新暦にこだわらず、地域に応じて、行事の性格に応じて、行事の日にちを変えるということがあってもいいのではなかろうか。

それはそれとしてともかく農家、農村にはさまざまな楽しみがあった。しかし、こういう楽しみは戦争が始まるとなくなってしまった。

戦争は、むらのまた家の伝統的な行事を、文化を失わせた。「ぜいたくは敵だ」と禁止され、禁止の命令がなくとも時局柄つつしもうと地域で自主規制した。戦争で大変なときにこんなことをやっていていいのかと忠義面をふりまわし、やめるべきだと居丈高に叫び、それに賛成しないものは非国民だなどというものが必ず地域に一人か二人いたのである。もちろん、やろうにも人もものもないのでやるわけにいかなかったこともあった。

戦後、それらのいくつかは復活した。しかし消えたままになってしまったものも多かった。

(注)宮城県では「ずんだ餅」というが、今それを宮城の名産品として売り出している。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

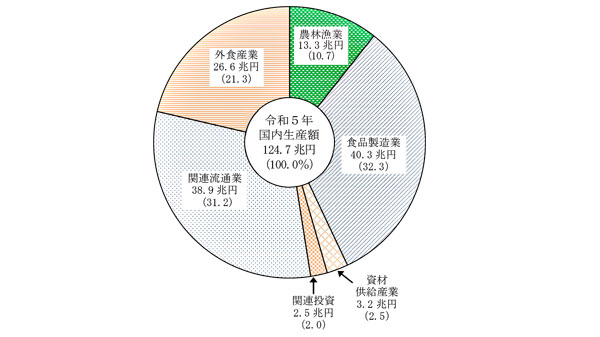

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日