金融共済:平成25年度農薬危害防止運動

JAグループの安全防除運動について 農作物・生産者・環境の安全を守り、効率的な防除を2013年5月31日

・安全防除運動は開始から40年以上

・農作物の安全のために

・環境の安全のために

・農薬使用者の安全のために

全国的に田植えも終わり梅雨を迎える6月は、水稲はもちろんのこと野菜、果樹などの農作業が忙しくなる。これから数か月は、どの作物にとっても病害虫や雑草の発生が増え、防除がもっとも必要な時期になる。農薬の使用回数・使用量ともに増えるこの時期にあわせて、国(農水省・厚労省・環境省)や地方自治体、農業関連団体は例年、6月1日から8月31日までの3か月間を「農薬危害防止運動」実施期間に定め、ポスターの配布、新聞への記事掲載、農薬の適性販売・使用の指導強化などを呼びかけている。

JA全農でも、例年この時期を「安全防除運動」月間と位置づけ、「農作物・環境・使用者」の3つの安全のための基本を確認し、実践する運動を展開している。国では今年度の重点的取り組みを「住宅地などでの農薬使用についての注意喚起を強化する」(消費・安全局農産安全管理課農薬対策室)としている。そこで、本紙では、JA全農肥料農薬部に、今年度の「安全防除運動」の取り組みについて聞いた。

6月1日?8月31日まで

農薬危害防止運動期間

◆安全防除運動は開始から40年以上

JA全農では、経営理念「生産者と消費者を安心で結ぶ架け橋」をめざし、本年度も「食の安全」確保に向けたJAグループの安全防除運動に取り組んでいる。肥料農薬部においては、「農作物・環境・使用者」の3つの安全の確保を柱に、さまざまな取り組みを行っている。安全防除運動は開始から40年以上が経過しており、安全に対する課題は時代とともに変化し、重要性はより一層高まっている。引き続き必要な安全対策と新しい取り組みをさらに強化していきたい考えだ。

JA全農では、経営理念「生産者と消費者を安心で結ぶ架け橋」をめざし、本年度も「食の安全」確保に向けたJAグループの安全防除運動に取り組んでいる。肥料農薬部においては、「農作物・環境・使用者」の3つの安全の確保を柱に、さまざまな取り組みを行っている。安全防除運動は開始から40年以上が経過しており、安全に対する課題は時代とともに変化し、重要性はより一層高まっている。引き続き必要な安全対策と新しい取り組みをさらに強化していきたい考えだ。

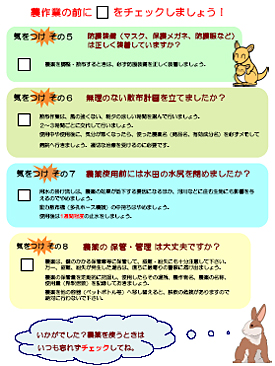

(写真)プリグロックスL安全対策協議会が製作した平成25年度農薬危害防止運動啓発ポスター

◆農作物の安全のために

農薬は、農業生産において必要な資材のひとつであり、正しい使用によって農作物の安全性が確保できる。したがって、農作物の安全確保は、農薬使用者1人ひとりが意識を持って、農薬を正しく使用することから始まる。そのためには、使用前の農薬ラベルの確認、ラベルに沿った使用、そして適正に使用したことの確認のための防除内容の記帳が重要となる。

残留農薬については、日本の農作物の安全性は世界的にも高いレベルにあり、農薬の適正使用の指導手段の一つとして防除暦の存在が大きいとの認識がある。作物ごと、地区ごとにきめ細かく防除暦が作成され、生産者に提供されている事例はあまりないだろう。特に水稲や果樹においては、ほぼすべてのJA、地区で防除暦が作成されており、その結果、効率的で安全な防除が行われていると考えられる。

しかし、野菜類やマイナー作物については必ずしも防除暦が充実されている訳ではない。そこでJA全農では、野菜などを中心に標準的な防除暦を整え、各作物・地域・作型の防除暦の参考として活用することで、各地の暦整備の実践につなげたいと考えている。薬剤の使用時期を明示し使用回数を記載することで、適用範囲の逸脱を避けることができ、抵抗性回避のための薬剤のローテーションや、総合防除(IPM)を組み込んだ体系を組み立てていくことができる。

また、近年各地で増えてきている農産物直売所については、多様な生産者が多様な作物を出荷していると考えられ、経験の浅い多種の作物を個人で栽培するケースなど、地域の伝統的な作物生産部会にくらべ農薬使用についての指導が十分に行き届いていないことも考えられる。国産農作物の安全性を確保するためには、全ての生産者が農薬について正しく理解し適正に使って行くことが大前提となるため、直売所へ出荷する生産者に対しても農薬の適正使用、飛散防止、日誌記帳の徹底とともに、防除暦を活用した指導を展開することを検討しているという。

◆環境の安全のために

農作物だけでなく環境に考慮した農薬の使用も重要だ。農薬散布により、周辺環境や他作物に飛散し影響を与えてしまうことが考えられるため、散布するほ場以外に農薬を出さない対策も必要となる。JA全農では、飛散を防ぐためには、風の強い日は散布をやめ、作物の近くから散布するなどの基本事項を徹底し、さらに飛散の少ないノズルの使用、防風ネットの設置、ソルゴーなど遮蔽植物の栽培など、ほ場条件を考慮した対策を指導している。

稲の本田散布場面では飛散の少ない微粒剤Fに切り換えることも対策の一つだ。生産者同士だけでなく周辺住民や他業者への散布作業の事前連絡などにより、地域として連携した取り組みとなるようにしていきたいという。

なお、水稲初期除草剤の止水7日間ルールは、昨年登録変更により使用基準そのものとなった。この変更について、「現場にはより一層の徹底をお願いしたい」としている。

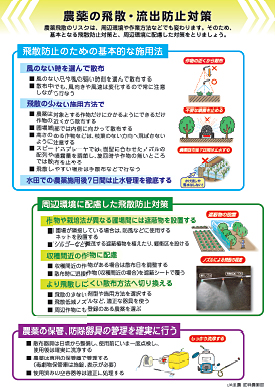

(写真)「農作物、農家、環境」の3つの安全で訴える全農のチラシ

(画像はクリックするとPDF画像で見ることができます。)

◆農薬使用者の安全のために

農作物や環境の安全とともに、農薬を使用する生産者自身の安全対策も確実に行う必要がある。農薬使用時には保護衣、農薬用マスク、めがね、手袋などを必ず装着するよう呼びかけることにしている。また、農薬の紛失や悪用、誤飲などによる事故が発生しないよう、鍵のかかる保管庫で適切に管理することも大事だ。

◇ ◇

JAグループでは6月を「安全防除推進月間」と位置づけ、農薬の適正使用のための注意喚起や、農薬の安全性について正しく伝える取り組みを強化している。

生産者の1人ひとりが安全防除の重要性を理解し、必要な事項を確実に実行できるようさまざまな取り組みを進めていく考えだ。

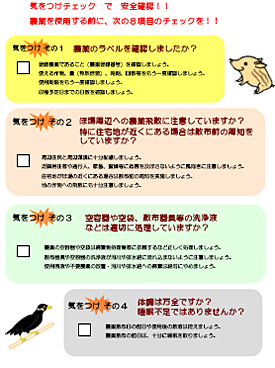

(写真)農林水産省 北陸農政局チェックリスト (このチェックリストは、北陸農政局が独自に作成した「安全危害防止運動」パンフレットをもとに製作しました。)

(画像はクリックするとPDF画像で見ることができます。)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日