備蓄米放出でも消えぬ不足感(上) 農水省「消えた米」説に3つの疑問 実は元からなかった?2025年3月17日

農水省は3月14日、政府備蓄米放出の落札結果を公表した。同省は今月中に2回目の入札(計7万トン)を実施するが、米の不足感は解消されていない。備蓄米が放出された結果を踏まえて需給見通しを改めて検証する。(上)では、「米は足りている」とする農水省の説明への3つの疑問を考える。

江藤大臣が追加放出の可能性に言及

江藤拓農水大臣は3月14日の記者会見で、政府備蓄米の1回目の入札結果について「このところ胃が痛い思いをしていたが、ほっとしたというのが正直なところだ」と語った。

落札率が94.2%、平均落札価格は60キロあたり2万1217円で、江藤大臣は「(落札価格は)店頭価格よりけっこう安い。これだけの量がマーケットに出れば需給は一定程度改善され、消費者にもご理解いただけるような結果が生まれることを期待している」「備蓄米を出すことは王道ではないが、やるからには結果を出したい」とした。

入札自体は一応の成功を収めたといえる。だが、政府備蓄米を21万トン放出することで「流通の目詰まり」が解消され、米価も落ち着くというシナリオ通りに運ぶかは見通せない。

変遷する農水省のストーリー

江藤氏が大臣になる前だが、農水省はもともと、「新米(24年産米)が出回れば不足感は解消し値段も下がる」と繰り返してきた。新米が出回るとたしかにスーパー店頭などの品不足はなくなったが、米価はその後も上がり続けた。

流通・小売関係者には根強い不足感があるが、農水省は、「24年産米は前年産に比べ18万トン多くとれており、他方、需要は31万トン減ると見込まれるから、米不足はない。流通が目詰まりを起こしている」と説明し、流通のスタック(滞留)、投機目的などで米を売り惜しむ業者に矛先を向けた。政府備蓄米の21万トン放出は、放出した21万トンだけでなく、その結果「これ以上抱えていても米は高くならない」と業者に悟らせ、在庫を手放させる狙いもあった。

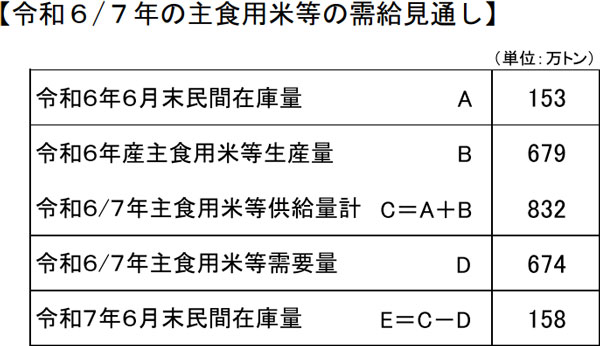

出所:「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」 2025年1月、農水省

ところが米価は下がる気配をみせない。

3月17日、JA全農米穀部が開いた記者説明会で藤井暁米穀部長は、今後のスポット価格の見通しについて問われ「下がるのかについては予測が難しいが、少なくとも上げ止まるのではないかと考えている」と慎重に言葉を選んだ。

首都圏の集荷業者が明かす。「備蓄米入札が始まっても、目に見えるスポット取引での売りはまったく増えていないし価格も高止まりです。3月は決算月なんで、今期の売り上げにしようと売りが増えるものなんですが、国が放出するというのに(スタックしているという)米が出てこない」

いったいなぜか。

米取引に関わる関係者には「江藤大臣のいう流通のスタック(滞留)、あるいは『消えた米』などほとんどなく、米は実際に足りないのではないか」(JA熊本経済連担当者)との見方が有力だ。JA福井県担当者も「大量に隠してあるといった話は、県内では聞いたこともない」と首をかしげる。

実はそれほどとれていない?

取引関係者の話を総合すると、農水省が説く「流通目詰まり説」に3つの疑問が浮かぶ。①24年産米の生産は本当に18万トンも増えたのか、②24年産米の消費は31万トンも減るのか、③24年産米は端境期から先食いされたのではないか――である。

①の生産は、「作況指数ほどとれていない」(新潟県の米農家)、「肌感覚だが102もとれていない」(秋田県のJA関係者)など、産地の大規模農家、農業法人を中心に「暑さやカメムシもあり、作況指数ほどとれなかった」との声が多い。「近年、作況指数と実態の乖離が広がっている」(北海道のJA関係者)との見方もある。

それをうかがわせるのが「令和6年産米の農産物検査結果」だ。1月31日に発表された2024年12月31日現在の検査数量は約376万トン(もち米も含めると約402万トン)で、前年産同期より6万トン少なかった。米の収獲が増えたのなら検査数量も増えるのが自然だ。

24年産米の検査数量が前年産より減ったことについて農水省は、「縁故米、生産者が保有する米が増えているのではないか。あるいは消費者などへの直接販売が増えているのではないか、といったことが(検査現場から)指摘されている」(3月12日、衆議院農水委員会での石川香織議員〈立憲民主党〉への松尾浩則農産局長答弁)と説明する。

米価回復を受け、縁故米や直販が増えたのは確かだ。だがそれでも、検査数量をもとにすれば、むしろ生産量はそれほど増えていないとみるのが自然ではないか。

「31万トン需要減」も根拠薄弱

②の需要について農水省は、近年、人口減等で需要が年10万ずつ減っていくトレンドにあることに加え、価格高騰の影響も見込んで31万トン減と予想した。

だが、米穀機構の精米消費量調査によると、24年7月以降、消費者1人当たりの米消費量(家庭での消費と中・外食での消費の合計)は堅調に推移し、上下はしているものの前年同月比は一貫してプラスだ。25年1月も4714グラムで、前年同月比+3.9%だった。

スーパーでの販売数量(POSデータからの推計)でも、24年8月は南海トラフ地震情報などによる買い込みがあり、9月~10月初旬はその反動で落ち込んだ。以降はほぼ例年並みに推移してきた。

23年産米はインバウンドの伸びも需要を押し上げた。政府観光局によると、25年1月の訪日外客数は約378万人と 単月では過去最高を記録するなど、インバウンドは前年よりさらに伸びている。

「米価が上がって困る」といった消費者の声は多くが、2月17日の週のスーパー販売数量は対前年同期▲6%だったが24日からの週は対前年同期0.1%増で、全体として「顕著な需要減」は確認できない。

先食いされた24年産米

農水省の需給見通しでは重視されていないが、③も見逃せない。例年なら7~8月は古米(24年秋であれば23年産米)もスーパーに並び飲食店でも出されるが、24年秋は棚が空っぽになっていたため7月から新米が並び、売れていった。

大手スーパー関係者も「例年は新米をためておいて一斉に配荷するが、24年は足りなかったからどんどん出した。かなり先食いしたと思う」と明かす。

目詰まりなのか、足りないのか

前述した全農・記者説明会では、記者から「供給は足りているという政府の説明をどう受け止めるか」「流通の目詰まりなのか、物が足りないだけなのか」といった質問が出た。藤井米穀部長は「ご指摘のような(それほどとれていないという)声がさまざまなところから出ていると承知している」「需給にタイト感があるのは事実だが、だからといって突然なくなってしまう状況ではない」と答えた。

たしかに、今すぐ米がなくなる状況にはない。では、今年の端境期にむけてはどうか。(続く)

重要な記事

最新の記事

-

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日 -

【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日

【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日 -

日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日

日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日 -

X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日

X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日 -

新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日

新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日