【酪肉近見直し】地域計画に「飼料」位置づけを 輸入飼料8割依存からの脱却は可能か?2024年11月18日

農水省は、次期酪肉近策定に向け飼料をテーマに畜産部会で論点を示した。農地利用の将来像を示す「地域計画」で飼料生産の位置付けを促すとしたが、国内の畜酪経営の過度な輸入飼料依存脱却の具体策は希薄なのが実態だ。今回の畜産部会でテーマ別論議は終えた。(農政ジャーナリスト・伊本克宜)

■食料安保の危機感希薄

飼料をテーマとした畜産部会で農水省が示した論点は次の通り。これまで語られてきた一般論に終始し、改正基本法を踏まえた、過度な輸入依存からの脱却をどうするのかの具体的な工程は示されていないのが実態だ。

特に過度な輸入飼料依存からの脱却と明記しながら、国内畜酪の年間需要量1400万トンのうち、輸入トウモロコシは1100万トン以上、実に8割を占める。畜種によって異なるが、経営経費の中で飼料費の割合は5割前後。一時に比べ配合飼料価格は下がったとはいえ、高止まりなのが現状だ。つまりは、コストの半分を占める飼料代の動向次第で、畜産農家の経営は大きく左右される。

食料安全保障のためにも、農業生産額の4割近い畜酪の経営安定、生産基盤の維持は至上命題。そのためには、国産自給飼料をいかに拡大していくかが最大課題となっている。ところが飼料自給率は2023年度で27%にとどまり、ここ10年間で2ポイントしか上がっていない。

以下は今回の畜産部会で示した飼料増産などの論点。

◇次期酪肉近の論点・飼料

・過度な輸入依存からの脱却

地域の実情や需要に応じた国産飼料の確保が重要

・飼料生産の担い手確保

飼料生産にかかる労働力不足対応のためオペレーター育成・確保、収益確保、作業機械導入など飼料生産組織の運営強化が必要

・スマート農業技術の開発・普及の促進

・国産粗飼料の流通・販売

・飼料含めた「地域計画」の策定

・畜酪による環境負荷低減

■濃厚飼料自給13%の異常さ是正

気候変動、ウクライナ情勢など国際的な食料供給が不安定さを増す中で食料安保構築には、飼料の自給をいかに高めていくかがカギを握る。畜産部会でも国産飼料の振興、飼料自給率の引き上げでは認識が一致した。先進国でも韓国などに次いで低い飼料自給率27%の内訳は、粗飼料自給が80%ある半面、肝心の濃厚飼料自給率は13%と異常な低さを示す。

次期酪肉近では飼料自給率の目標値も設定する。現行酪肉近の2030年度目標では飼料自給率34%、うち粗飼料100%、濃厚飼料は15%を掲げている。つまりは濃厚飼料の自給は現状維持が精いっぱいで増やすことは難しいというわけだ。

この農水省の認識は、畜産部会での次期酪肉近論議でも変化ない。キーワードは国産トウモロコシ増産だろう。今回の畜産部会で良質粗飼料である青刈りトウモロコシの記述は2ページにわたるが、肝心の輸入トウモロコシ代替の栄養価の高い子実用トウモロコシの資料は半分にとどまる。

子実用トウモロコシは、青刈りに比べ栽培期間が1カ月長く災害リスクが増すほか、最大の問題は輸入トウモロコシに比べコストが2倍前後と高いことだ。ただコスト差が大きいからといって、このままの輸入依存では国内畜酪の生産基盤が安定しないのは明らかだ。

子実用トウモロコシの品種改良の加速化、強みである労働生産性を生かすための作付面積の集約化、栽培・集荷組織の広域的な設置など、政策支援の拡充は待ったなし。そのうえで、次期酪肉近では濃厚飼料自給率を20%台に引き上げる工程表などが求められる。

■地域挙げた事例「ヨコ展開」

畜産部会で農水省は、国産飼料の生産・利用拡大へ、地域の農地利用の将来像を描く「地域計画」に飼料生産を含めることが重要とした。畜酪農家も計画策定の協議に積極的に加わり、飼料作物の需要を地域全体で共有していくことが欠かせない。

畜産、飼料作物振興を「地域計画」に位置付けた優良事例として岩手県洋野町、千葉県南房総市、宮崎県串間市の具体的ケースを挙げた。いずれもコントラクター(農作業受託組織)や飼料の給餌成分調整を担うTMRセンターなどが計画策定の協議に加わり、耕畜連携などの地域内合意を進めている。こうした優良事例の「ヨコ展開」が欠かせない。

一般に「地域計画」は、水田農業推進とセットで論議されることが多い。それだけでは農業振興計画が一面的となりかねない。畜酪を組み込むことで、地域複合、耕種農家と畜酪との連携、中山間地の活性化、耕作放棄地の解消。さらには学校給食、食堂など生産物の地場消費など地域全体の食料自給率底上げにも結び付く。

一方で自給飼料を担うコントラクターは、大型機械を扱えるオペレーター人材の確保や生産コストの価格転嫁などの課題を抱え、国の支援も加えた運営強化が必要となる。

■水田農業との連動

国産飼料振興には限られた農地の有効活用が問われる。

そこで飼料増産には水田利・活用も重要だ。畜産部会で馬場利彦JA全中専務は「国内農業の振興、安定的な食料供給には農業者の急速な減少が大問題。農地維持の点からも省力的な飼料生産の重要性は増す」と食料安保の観点から自給飼料の拡大を唱えた。さらに「水田関連施策との連携、水田活用直払交付金をはじめとした飼料生産との連動が大事だ」とした。

■飼料用米供給の先行き不安

畜産部会では生産者から今後の飼料用米の安定的な調達を不安視する指摘も出た。飼料用米は、トウモロコシとほぼ同等の栄養価があり濃厚飼料代替として養豚、養鶏を中心に一部、酪農や肉用牛農家でも利用されている。

飼料用米は需給に応じた主食用米作付けと自給飼料拡大の両面の役割を担う。ただ、畜酪への安定供給という側面よりも、財政負担と米の需給実態で生産が左右されてきた。

主食米の値上がりを受けて、25年産では飼料用米の作付けを減らす動きが出ている。さらに財務省が財源負担を理由に将来的に転作助成の対象から飼料用米を外すように注文。熊本県で養豚を営むセブンフーズの前田佳良子代表は「仮に飼料用米を転作助成の対象から外す場合には、政府備蓄米などを飼料用米として柔軟に供給する工夫など代替策が必要だ」と訴えた。

■飼料制度の機能不全「先送り」

過度の輸入飼料依存は、配合飼料価格の〈安全弁〉として、今日まで機能してきた配合飼料価格安定制度の存続危機にもつながる。制度の大前提である飼料価格の上げ下げの局面が大きく様変わりしたためだ。制度を持続可能にするためにはどうするのか。国内畜酪の存続にも関わる重大事項だが、次期酪肉近では事実上の「先送り」となった。

ウクライナ紛争も引き金に世界の穀物需給情勢が大きく転換し、輸入飼料価格は高止まりのまま。そこで、通常補てんと異常補てんの「2段構え」で飼料価格上昇を緩和する配合飼料価格安定制度は機能不全の状態が迫った。2021年1~3月期以降の補てん総額は5721億円にのぼる。うち国費は2141億円、市中銀行からの借入金は1242億円に達する。

つまりは積み立て財源が不足し、借金を余儀なくされている。財政支援で重点支援地方交付金の一部を充てているが、運用改善は必至だ。飼料価格安定制度は、基金が全農系、専門農協系、商系の3つに分かれ、財政負担能力の格差が大きい。農水省は同制度あり方検討会を設け関係者と協議してきた。中間まとめで、通常補てんの積立金保有水準の引き上げ、異常補てん財源不足時の対応を個別基金ごとに判断可能とした。いわば課題先送りだ。飼料安定制度は過度の輸入飼料依存と表裏一体の関係にあるだけに、このまま飼料高騰が続けば、安定制度の根幹が揺らぎかねない。その意味でも、輸入にできるだけ頼らない自給飼料の拡大は待ったなしの課題だ。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

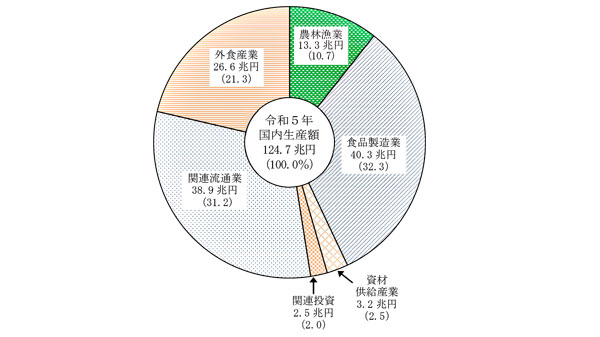

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日