【総括・次期酪肉近論議】生乳需給や国産飼料で「新機軸」見えず2024年12月2日

今後10年間の畜産の方向性を示す新酪肉近は、年内でテーマ別論議を終えた。全体的に課題を網羅した一般論で終始。生乳需給対策、輸入飼料依存脱却の抜本策、直接支払い制度導入といった問題の「核心」に踏み込んでいないのが実態だ。(農政ジャーナリスト・伊本克宜)

■欠陥・改正畜安法踏み込まず

農政全国大会で、自民農林最高顧問も務める森山裕幹事長は農政全般の直接支払い検討に言及した

(11月22日、JAグループ基本農政確立全国大会で)

次期酪肉近を論議する畜産部会は各制度の検証と是正策が重要となる。特に酪農は〈欠陥法〉とも指摘される改正畜産経営安定法の抜本見直しが課題だ。だが、農水省の姿勢は一般論に終始した。

畜安法の一番の問題点は、生乳流通自由化を促し指定生乳生産者団体の受託乳量シュア縮小に伴う需給調整機能の弱体化だ。生乳需給コントロールが弱まれば、結局は減産、将来不安、酪農家の離農に拍車がかかる。同法が「畜産経営不安定法」とも言われる所以だ。

畜産部会での具体的意見を見よう。これらは、生産現場に混乱を招き、需給調整リスクが指定団体に偏重している改正畜安法の課題を踏まえたものだ。

・「食料有事も前提に国内生産の維持・拡大を基本に、具体的な政策による裏付けある基本方針を策定すべき」松田克也日本乳業協会会長(明治社長)

・「畜安法運用の規律強化、生乳需給調整のため系統外も含めたセーフティーネット構築で、生産者・乳業者・国が一体となった仕組みを確立すべき」馬場利彦JA全中専務

・「次期酪肉近では生産抑制をしないで済むような需給調整を明記すべき。現行780万トンの生産目標を下回らないようにしてもらいたい」小椋茂敏JA北海道中央会副会長

畜産局では「畜安法の中でそれぞれが果たすべき役割や規律にも引き続き取り組んでいきたい」と一般論で応じた。問題は畜安法に「需給調整の実施」を明記し、国主導で新たな需給調整の仕組みを具体的に講じることだ。それについての具体的な言及はない。

■「直接支払い検討」森山発言の行方

農業者の所得確保には2通り。コストを価格に反映する適正価格形成(消費者負担型)と直接支払い制度(財政負担型)がある。適正価格形成では牛乳が俎上に上っているが、飲用乳価はもともと需給を大前提に決めるため実現は見通せない。こうした中で、酪農家の経営赤字分を直接支払いで穴埋めすることや、肥育牛に適用されている生産コストをカバーするマルキン制度を踏まえた酪農版マルキンを求める声もある。

北海道農民連盟は11月下旬の2025年度酪畜対策中央行動で農水省幹部に酪農直接支払い制度の創設を求めた。農水省は次期基本計画を検討する企画部会で「中期的なセーフティーネット対策のあり方」を示した。収入保険制度、農業共済、類似制度の集約などの課題を挙げたものの持続的な制度運営の必要性だけを指摘したにとどまる。大規模な財政負担を伴う直接支払い制度は全く触れていない。

一方で、衆院選で少数与党に転落した石破政権にとって、農政運営でも大幅な修正が迫られかねない。こうした中で、生乳需給機能の強化なども決めた11月22日のJAグループ基本農政確立全国大会で、自民農林最高顧問・森山裕幹事長が農政全般での直接支払い検討を明言した。

同発言は今後の基本計画、次期酪肉近論議にも波及しかねない。自公政権と政策連携を模索する国民民主党の玉木雄一郎代表は農政通でも知られる。会見でも中山間地など現行直払い制度の「再整理が必要ではないか」と指摘している。同党は衆院選公約で農業全般を対象とした新たな直接支払制度「食料安全保障基礎支払い」の創設を提起した。例えば、家畜なら頭数に応じて交付金を支払い経営継続の「基礎所得」を保証する仕組み。先の「森山発言」はこれらも意識したものとの見方もある。一方で、全中は日本型直接支払いの抜本的拡充を求めているが、あくまで中山間、環境保全など現行制度の枠内の位置づけだ。

■脱輸入飼料依存の道筋見えず

持続可能な畜酪経営には、飼料の自給をいかに高めていくかが重要だ。畜産部会でも国産飼料の振興、飼料自給率の引き上げでは認識が一致した。先進国でも韓国などに次いで低い飼料自給率27%の内訳は、粗飼料自給が80%ある半面、肝心の濃厚飼料自給率は13%と異常な低さを示す。

次期酪肉近では飼料自給率の目標値も設定する。現行酪肉近の2030年度目標では飼料自給率34%、うち粗飼料100%、濃厚飼料は15%を掲げている。濃厚飼料の自給は現状維持が精いっぱいで増やすことは難しいとの政策判断からだ。

この農水省の認識は、畜産部会での次期酪肉近論議でも変化はない。ポイントはいかに国産トウモロコシを増産するかだろう。今回の畜産部会で良質粗飼料である青刈りトウモロコシの記述は2ページにわたるが、肝心の輸入トウモロコシ代替の栄養価の高い子実用トウモロコシの資料は半分に過ぎない。これを見ても、農水省の問題意識の濃淡が分かる。

■子実トウモロコシどう振興

それでは、輸入代替の子実用トウモロコシをどう振興していくのか。

子実用トウモロコシは、青刈りに比べ栽培期間が1カ月長く災害リスクが増す。さらに、最大の難問は輸入トウモロコシに比べコストが2倍前後と高いことだ。ただコスト差が大きいからといって、このままの輸入依存では国内畜酪の生産基盤が安定しないのは明らかだ。

こうした中で、注目すべき新しい動きが出てきた。

子実用トウモロコシの大規模栽培実証を担う宮城県JA古川とJA全農は、原料のトウモロコシを全て国産にした配合飼料で育てたブランド和牛「仙台牛」を12月から110万都市・仙台をはじめ同県内の量販店で販売すると発表した。

畜産部会で農水省は、国産飼料の生産・利用拡大へ、地域の農地利用の将来像を描く「地域計画」に飼料生産を含めることが重要とした。畜酪農家も計画策定の協議に積極的に加わり、飼料作物の需要を地域全体で共有していくことが欠かせない。

国産飼料振興には限られた農地の有効活用、特に水田農業との連携が問われる。そこで飼料増産には水田利・活用も重要だ。国内農業の振興、安定的な食料供給には農業者の急速な減少が大問題。農地維持の点からも省力的な飼料生産の重要性は増す。水田関連施策との連携、水田活用直払交付金をはじめとした飼料生産との連動も欠かせない。次期酪肉近では、国産飼料増産と水田農業の具体的な連携の在り方も一層の深掘りが求められる。

■牛肉サシ偏重是正も俎上

持続可能な肉牛経営へコストの5割近くを占める飼料費の割合をどう下げるかも大きな課題だ。早期出荷や多様な消費者ニーズに応じた適度な脂肪交雑の追求が議題に上がっている。飼料費が舎飼いに比べ約3割低い放牧や粗飼料多給型経営のメリットが事例とともに示された。

脂肪交雑を高める改良が進み、A5等級が和牛去勢で6割を超す現状を踏まえた問題点の指摘も相次いだ。脂肪交雑を抑えた値ごろ感のある牛肉生産、若者は赤身肉を好む傾向などの意見も出た。サシ重視のため慣行の肥育期間約30カ月と同26カ月の早期出荷を比べ、収益性で早期出荷が有利だとのモデル事例の紹介もあった。

重要な記事

最新の記事

-

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日

令和7年春の叙勲 JA山口中央会元会長・金子光夫氏、JAからつ組合長・堤武彦氏らが受章2025年4月29日 -

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日

【'25新組合長に聞く】JAようてい(北海道) 金子辰四郎組合長(4/11就任) 「国民の胃袋」支える誇り胸に2025年4月28日 -

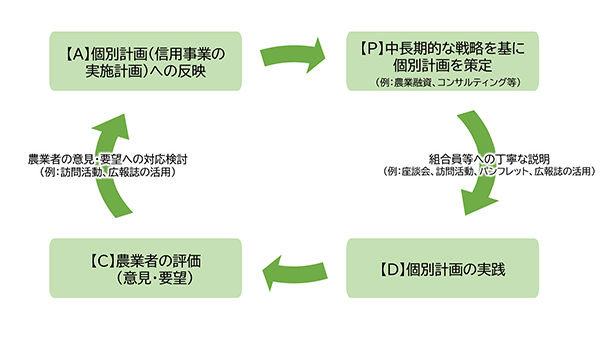

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(上)2025年4月28日 -

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日

全農 備蓄米 4月に5万5000t出荷2025年4月28日 -

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日

経営支え夢を応援 地域農業の発展、金融の力で 先進事例にみるJA・信連の取り組み(下)2025年4月28日 -

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日

【JA人事】石塚克己(茨城県)石塚克己組合長を再任(4月26日)2025年4月28日 -

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日

令和7年度「3-R畜産たい肥散布体験会」を開催 JA全農ひろしま2025年4月28日 -

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日

【注意報】ムギ類に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 愛知県2025年4月28日 -

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日

二重米価制で農政を刷新せよ【森島 賢・正義派の農政論】2025年4月28日 -

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日

ジャガイモ・馬鈴薯・ニドイモ・ナツイモ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第337回2025年4月28日 -

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日

【農業協同組合研究会】5月31日に研究大会 新基本計画と今後の農政テーマに2025年4月28日 -

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日

里山再生ビオトープ「クミカ レフュジア菊川」創設 クミアイ化学工業2025年4月28日 -

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日

JA大阪南管内ブドウ圃場で農業資材「スキーポン」試験開始 アクプランタ2025年4月28日 -

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日

「世界ミックスダブルスカーリング選手権」日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年4月28日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」全国から出場計16チームが決定2025年4月28日 -

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日

JAタウン イメージキャラクター「じぇー太」のクリアファイル新発売2025年4月28日 -

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日

全農杯全日本卓球選手権大会栃木県予選会 副賞のとちぎ和牛など「ニッポンの食」で子どもたちを応援 JA全農とちぎ2025年4月28日 -

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日

和紙の製造技術を応用した農業用マルチシート「和紙マルチ」販売開始 日本製紙パピリア2025年4月28日 -

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日

国産ジビエ認証施設に宮城県「大崎市ジビエ食肉処理加工等施設」認証 農水省2025年4月28日 -

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日

お茶を楽しむ「チャチャっとお茶生活キャンペーン」開始 農水省2025年4月28日