【インタビュー】JA全農酪農部 深松聖也部長 結集力で日本の酪農を守る2025年3月21日

重要な食料である牛乳乳製品を生産する日本の酪農は生産資材コストの高止まりなど厳しい状況が続き酪農家戸数の減少が続いている。こうしたなか今年度末には新たな酪農肉用牛近代化基本方針が策定される。最近の酪農情勢とJA全農酪農部の取り組みなどを深松聖也部長に聞いた。

JA全農酪農部 深松聖也部長

JA全農酪農部 深松聖也部長

全国の需給調整機能さらに発揮へ

--コロナ禍から現在までの酪農情勢について聞かせてください。

令和の酪農危機の背景

2020年以降のコロナ禍において、外出自粛や休校、学校給食停止により、一部巣ごもり需要はあったものの、業務用乳製品を中心に需要が減少し生乳過剰に陥りました。また、ウクライナ侵攻に端を発した食糧高騰や輸出制限、その後の円安が、資材や燃料、飼料価格を高騰させ、酪農現場においては生産コストの高騰により所得は大きく落ち込み、離農が加速してしまいました。需要の減少とコスト上昇が同時期に生じた、いわゆる令和の酪農危機と言われています。

この間、脱脂粉乳の過剰在庫が膨らみ、酪農・乳業と国が一体となって在庫削減に取り組むとともに北海道を中心とした生産抑制という痛みを伴う対応を行いました。

皮肉にも10年以上断続する生乳、特にバター不足の中、2020年3月に増産を掲げる酪肉近が発出されたタイミングだったため、一部の酪農家はクラスター事業を活用して自家産飼料基盤以上の規模拡大を行っていたことが却って経営のリスクや課題となっていきました。

所得を改善すべく、酪農乳業で協議交渉を重ね、飲用向け乳価は2022年、2023年の期中にそれぞれ10円の値上げ、乳製品向けは2023年10円と2025年期中に3円の値上げ(脂肪分は期中各6円と7円の上乗せ)が実現しました。飲用向けについては次年度に向けても協議が続けられていますが、所得の減少分を乳価でどこまでカバーできるのか、製品値上げを消費者がどこまで許容できるのかが課題となっています。

--直近の牛乳・乳製品の需給や酪農をめぐる課題について聞かせてください。

牛乳は生活必需品

現在のところ、前述の2年連続の乳価改定が行われ、その他のコスト増高分とあわせ製品価格に転嫁されましたが需要への影響は限定的だと感じています。サプライチェーンによる様々な情報発信が奏功したこともあるかも知れませんし、国民にとって牛乳が生活必需品であるということを改めて感じています。

成分無調整牛乳の需要は2016年から2024年までの9年間でみれば、需要は落ちるどころか306万tから308万tへとわずかではありますが増えています。需要が落ちたのはコロナ初期と飲用乳価の引き上げの年に少し陰りはありましたが、2025年は前年より伸びる見通しで人口減少の中でも需要は比較的堅調です。

一方、乳製品需給では、バターは世界的にみても需要が堅調、国内でも同様の動向を示すなか、脱脂粉乳は最近になり発酵乳の需要が回復基調にあるものの国内に安定した需要が見込まれていないのが現状です。

酪農経営は3年ほど前に比べれば搾るほど赤字が膨らむという最悪の事態は脱していますが、それでも所得が十分確保できていないのが現状であり、加えて先が見通せない将来への不安が離農率の高止まりや新規就農者の低迷に表れていると感じています。

需要拡大が一層重要に

これらを踏まえ、まず今やるべきことは需要拡大です。需要を増やして、安心して生産できる環境を作ることが生産基盤の強化につながると考えます。国民に対し、牛乳を年間通じて安定的に供給し、全国の酪農生産基盤の維持につなげること。また、脱脂粉乳の安定的な需要を確保することにより先に触れた跛行性の問題を解消し将来にわたって安心して酪農経営が営める環境を作ることが重要だと考えます。

日本の生乳総需要量は約1200万tありますが、そのうち約400万tは輸入乳製品です。特に約300万tの輸入チーズの一部でも国産チーズに置き換える努力をすることによって、国内生乳生産の拡大や安定につながるかもしれません。そのほか輸入調製品なども国産に置き換えていく努力が必要ではないかと考えています。この先世界的にはまだ続く人口増加により乳製品(食料全般)が不足していくため、事が起これば海外から日本にこれまでのように入って来づらくなることは想像に難くないことです。

地域の活性化担う酪農

また、酪農という産業は、たい肥の利用で飼料作物を生産することを含め、国内の多種多様な農作物の循環型の生産を担っており、土地活用による環境保全、さらには地方・地域の活性化、過疎化の抑制にも大きな役割を持っており、牛を通じ命と食を学ぶ教育としても大切です。

これらの課題に対しては、コスト削減や乳価の改定、販売努力だけでは解決できない水準にあると感じています。今後は国による政策支援に関しても、現行の補給金や臨時対策などの支援はあるものの、食糧安保の視点からもより国民的議論につなげ、消費者も考え関与することができる効果的な政策などを検討する時期にあると考えます。

価格転嫁に関し、国主導で議論された合理的な費用を考慮した適正な価格形成について、これを法制化することには評価と期待が持たれますが、消費者も含めた全てのサプライチェーンにおける関係者が持続的に発展することへの実効性が懸念されます。生乳の特性や取引の性格上、どうしても価格のしわが寄りやすい生産段階に対する所得補償的な要素が必要だと考えますし、近年世界的にも評価のレベルが上がっている国産チーズ増産への奨励策もより効果的な支援がなされればと考えます。

また、世界的需給変動がいつ起こるかわからない環境下においては、保管制度や現行の酪農乳業と国で協調した余剰乳製品を支える仕組みの運用や、調整保管制度なども適正に発展させていければと考えます。

--改めて全国の需給調整機能を担う全農酪農部の果たす役割について強調したいことは?

国内では用途別取引を行うなかで、生乳が合理的に仕向けられるよう、北海道と都府県の酪農乳業が協調して役割を担い、乳業の製造拠点も作られてきました。

そのなかで本会は、ホクレンと連携し道外移出生乳を都府県生乳や飲用需要の変化に応じて増減させることで飲用需要が旺盛な夏場のチャンスロスをなくし、飲用非需要期には広域指定団体と連携し余乳処理を行うことで冬場の生乳廃棄や牛乳の乱廉売を防いできました。ところが平成30年の改正畜安法施行以降、系統外の生乳流通が主に北海道で拡大し、効率的な需給調整に様々な影響が及んでいます。具体的には、集乳の非効率化や北海道からの系統外生乳が定時定量で都府県の飲用市場に仕向けられるため競合が起こりやすく、廉価販売や飲用非需要期における系統出荷者の余乳処理リスクの増加につながっています。

組織の意義 再認識を

国では、系統と系統外の組織、団体が集まった会合を持ち、需給調整は酪農家全体で担っていく必要性について共有し、補助金の交付にクロスコンプライアンスの仕組みを導入することや、指定団体が集乳を拒むことができる規律強化なども明確化されました。大切なのは、酪農家同士が所得を奪い合うのではなく、同じ仲間として経営をよりよい形にしていくために、情報を共有し結集していくことが重要だと思います。これは生乳の品目特性に深く関わり、過去なぜ指定団体が作られ、集送乳などの事業を一元的におこなう努力を積み重ねてきたのか。それは系統組織の押し付けではなく、生乳は新鮮で保存が効かないといった特性を十分踏まえ、合理的かつ安定的に消費者に牛乳を供給するためであることを改めて認識するきっかけにしなければならないと思います。

また、全農のグループ会社には3つの乳業メーカーがあります。酪農の安定した再生産と乳業の健全な発展は欠かせません。酪農家が丹精込めて搾った生乳をおいしい牛乳乳製品にすること、それらを全国で継続的に供給していくこと、その際に酪農家の想いをお取引先にしっかり理解いただくことが目的です。そういった価値を理解してくれる多くの乳業者とも協調連携し、安心安全な国産生乳を安定的に供給できる体制づくりもわれわれの重要な機能だと考えています。

--最近は酪農部独自での商品開発や理解醸成活動にも力を入れています。その狙いは?

私が酪農部長に就任した2020年は、まさにコロナ禍が拡大し外出自粛や学校給食の休止、そして牛乳乳製品の需要減退に見舞われた年でした。

しかし、逆にコロナ禍で環境が悪化していくなか、ある意味チャンスととらえ、失敗を恐れずに新たなことにチャレンジしました。JAタウンに当部のショップ「酪市酪座」を出店し、学校給食用の業務用シュレッドチーズやポンドバターを販売、オフィス需要が減った業務用牛乳が伸び悩むなか、酪農家応援と称し牛乳50%以上使用したミルクティやカフェオレなどを開発しました。酪農業界を取り巻く環境を発信するとともに「乳」の価値、おいしさを消費者国民に理解してもらいたいという思いから商品開発に取り組んできました。

この3月からは第5弾のカフェオレの販売に続き、脱脂粉乳を使ったレトルトカレーも開発販売しています。これは脱脂粉乳とバターの需給不均衡、いわゆる跛行性の問題を伝え、脱脂粉乳の利用機会の促進につながればと願いを込めています。

これらは当然、消費者への情報発信でもありますが、まずは全農グループ職員に商品を通じて酪農の状況を知ってもらうことになると考えました。

このほか、オンラインでの牧場体験や、こども食堂へのLL牛乳の無償提供、牛乳の飲み比べイベントなど、消費拡大と酪農理解醸成に積極的に取り組む中では、多くの牛乳ファンと触れ、応援の言葉をいただく喜びと同時に担う責任の大きさを感じています。

全農だから、JAグループだからできることを探り取り組んできましたが、もちろん当部の基本的な事業は生乳・乳製品の安定供給、それに関わる需給調整機能の発揮です。今後もしっかり機能強化に取り組み、日本全国に多種多様な酪農経営が楽しく継続できるよう努めていきます。

重要な記事

最新の記事

-

ごはんお替り無料を止めない大手外食企業【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月15日

ごはんお替り無料を止めない大手外食企業【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月15日 -

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会」北海道代表チームは「SSS札幌サッカースクール」2025年4月15日

「JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会」北海道代表チームは「SSS札幌サッカースクール」2025年4月15日 -

「世界ジュニアカーリング選手権大会2025」日本代表を「ニッポンの食」でサポート JA全農2025年4月15日

「世界ジュニアカーリング選手権大会2025」日本代表を「ニッポンの食」でサポート JA全農2025年4月15日 -

「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置 農林中金2025年4月15日

「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置 農林中金2025年4月15日 -

【浅野純次・読書の楽しみ】第108回2025年4月15日

【浅野純次・読書の楽しみ】第108回2025年4月15日 -

水稲用一発処理除草剤『センメツZ』販売開始時期決まる 協友アグリ2025年4月15日

水稲用一発処理除草剤『センメツZ』販売開始時期決まる 協友アグリ2025年4月15日 -

水稲用除草剤の上手な使い方 水が重要な役割(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月15日

水稲用除草剤の上手な使い方 水が重要な役割(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月15日 -

水稲用除草剤の上手な使い方 水が重要な役割(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月15日

水稲用除草剤の上手な使い方 水が重要な役割(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月15日 -

雪印コーヒー「甘さですべてを受け流せ。」コーヒィ勝山が受け流しまくるCM公開2025年4月15日

雪印コーヒー「甘さですべてを受け流せ。」コーヒィ勝山が受け流しまくるCM公開2025年4月15日 -

滋賀県のスポーツ振興に関する連携協定を締結 ヤンマーホールディングス2025年4月15日

滋賀県のスポーツ振興に関する連携協定を締結 ヤンマーホールディングス2025年4月15日 -

経口ワクチン、飼料添加物開発「KAICO」へ出資 アグリビジネス投資育成2025年4月15日

経口ワクチン、飼料添加物開発「KAICO」へ出資 アグリビジネス投資育成2025年4月15日 -

群馬県みなかみ町「オーガニックビレッジ」を宣言 有機農業拡大へ2025年4月15日

群馬県みなかみ町「オーガニックビレッジ」を宣言 有機農業拡大へ2025年4月15日 -

「農作業スタートダッシュ応援キャンペーン」実施中 つなぎや液肥が当たる! デンカ2025年4月15日

「農作業スタートダッシュ応援キャンペーン」実施中 つなぎや液肥が当たる! デンカ2025年4月15日 -

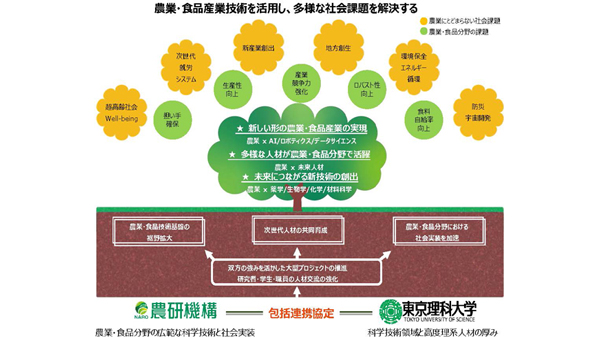

農研機構と東京理科大学 包括連携協定を締結 Society5.0の早期実現へ2025年4月15日

農研機構と東京理科大学 包括連携協定を締結 Society5.0の早期実現へ2025年4月15日 -

独自基準の新ブランド野菜 首都圏から試験流通 シフラと業務提携 農業総合研究所2025年4月15日

独自基準の新ブランド野菜 首都圏から試験流通 シフラと業務提携 農業総合研究所2025年4月15日 -

鳥インフル デンマークからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年4月15日

鳥インフル デンマークからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年4月15日 -

大阪・関西万博 松原市産なにわの伝統野菜のおむすびと進化系味噌汁を提供2025年4月15日

大阪・関西万博 松原市産なにわの伝統野菜のおむすびと進化系味噌汁を提供2025年4月15日 -

食品ロス削減へおトクなセット ファミマオンラインで販売2025年4月15日

食品ロス削減へおトクなセット ファミマオンラインで販売2025年4月15日 -

旬の柑橘「清見」「日向夏」のパフェ 期間限定で登場 銀座コージーコーナー2025年4月15日

旬の柑橘「清見」「日向夏」のパフェ 期間限定で登場 銀座コージーコーナー2025年4月15日 -

三井化学「ニコニコ超会議2025」で科学系人気YouTuber『薬理凶室』とコラボ2025年4月15日

三井化学「ニコニコ超会議2025」で科学系人気YouTuber『薬理凶室』とコラボ2025年4月15日