畜産:JA全農27年産集荷・販売基本方針

飼料用米を増産 米の需給を改善2015年4月2日

・2年で「販売環境改善」

・飼料用米60万トン達成へ

・計画的作付けが重要

JA全農はこのほど27年産米の生産・集荷・販売基本方針を決めた。

26年産米は深刻な需給緩和によって価格が低迷し、このままの状態が続けば27年産米価格への影響も避けられなくなる。こうしたことからJA全農は、需給改善に向けた取り組みを27年産米の最大の課題とし、主食用米の生産抑制を進める一方、水田フル活用に向けた飼料用米生産60万tの確実な達成などを重点事項としている。

主食用米の需給改善のための国による過剰米の買入など政策的な"出口対策"は打ち出されないことから、JA全農は「需給改善に向けた計画的な作付けという"入り口対策"が最重要となる」として、JAグループ各段階で需給状況と課題についての認識を共有し、27年産米の生産・集荷・販売に取り組むことが必要だと強調している。基本方針の概要を紹介する。

飼料用米60万トン達成へ

◆依然続く過剰基調

今年2月末現在の26年産主食用米の契約実績は140万1000tで前年比117%となっているが、販売実績は70万9000tと前年を若干下回り(同98%)、依然として過剰基調が続いている。

相対取引価格は、新潟コシヒカリ(60kg1万5000円)を除く普通期コシヒカリ(関東・北陸・近畿等)で同1万2000円?1万3300円、東北ひとめぼれ・あきたこまち・はえぬきで同1万2000円?1万2200円程度と、前年より大幅に低い水準(前年比▲2000円?3000円水準)で設定している。

一方、国の「基本指針」で27年産米の生産数量目標は751万tと前年より14万t削減された。ただし、28年6月末の民間在庫量が過去の平均水準(200万t前後)に近づくための「自主的取組参考値」として739万tもあわせて提示された。

JAグループは需給均衡のためにはこの「自主的取組参考値」739万tに向けた対応が必要だとの考えだ。

◆飼料用米の生産の意義

需給改善に向けた具体策は▽27年産飼料用米の生産拡大、▽26年産米の長期計画的販売による計画的持ち越し、の2つが柱となる。

このうち飼料用米生産は60万tの確実な達成をめざす。

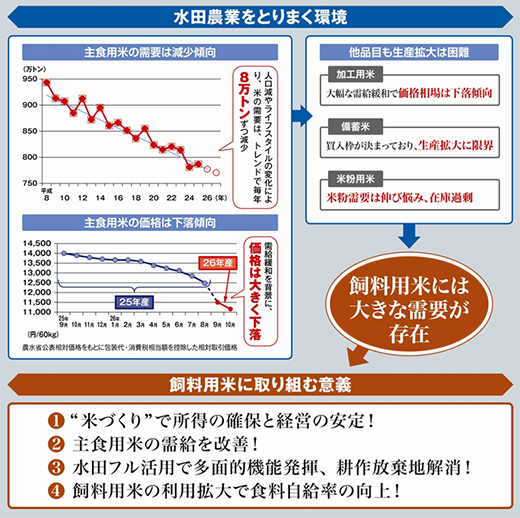

主食用米の需要が毎年8万tづつ減少するなか、米づくりを続けていくには主食用以外の生産に取り組む必要がある。ただ、加工用米は大幅な需給緩和で価格相場は下落傾向にある。政府による備蓄米も買入枠が決まっており生産拡大には限界がある。米粉も需要が思うように伸びておらず在庫が過剰となっている。

一方、飼料用米については大きな需要が存在し、農水省は飼料用米の利用可能量を450万tと試算している。

こうしたことからJAグループでは「今後も米づくりを続けていくために、今、飼料用米と真剣に向き合うことが重要」と産地に呼びかけ、飼料用米に取り組む意義として(1)米づくりで所得の確保と経営の安定、(2)主食用米の需給を改善、(3)水田フル活用で多面的機能発揮、耕作放棄地解消、(4)飼料用米の利用拡大で食料自給率の向上、などを強調している。

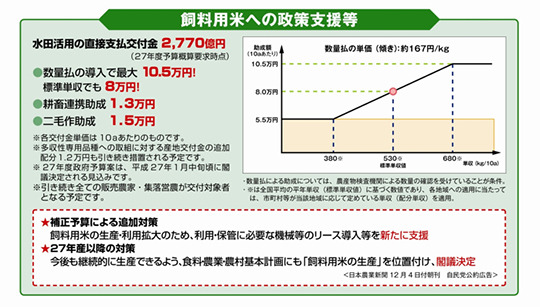

飼料用米生産には政策的支援として水田活用の直接支払い交付金がある。交付金は数量払いが導入され10aあたり最大で10万5000円、標準単収でも8万円が交付される。そのほか、耕畜連携助成1万3000円(10a)、二毛作助成1万5000円(同)や、多収性専用品種への取り組みに対する産地交付金の追加配分(10a)1万2000円も措置されることになっている。

交付対象はすべての販売農家と集落営農で、作り慣れた主食用品種でも飼料用米として作付けできる。

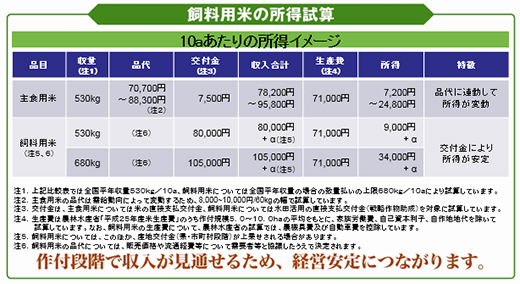

JAグループでは飼料用米の所得試算も行っている(上の表)。10aあたりの所得は主食用米では7200円から2万4800円との試算で、米価に連動して所得は変動する。一方、飼料用米の所得は標準単収で9000円、単収が増えれば最大で3万4000円になる。このほかに産地交付金が上乗せされる場合もある。飼料用米生産は交付金によって所得が安定することが特徴で作付段階で収入が見通せるため経営安定につながる。

◆全農が直接買い取り

飼料用米の生産拡大に向けては全県あげて全力で取り組む。取り組みにあたっては大規模生産者を中心に推進。品種は作り慣れていて栽培ノウハウのある従来の主食用品種での取り組みを基本とする。

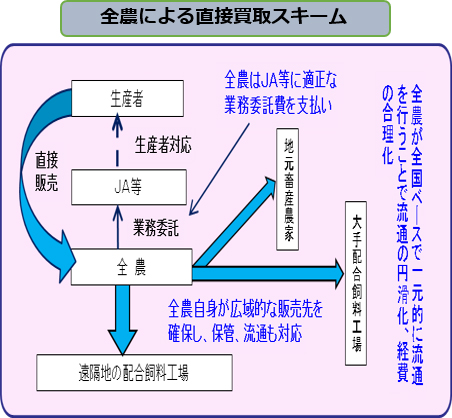

全農は「生産者買取スキーム」を新たに導入する。JAに適正な業務委託費を支払い、生産者から直接買い取る仕組みとする。同時に全農が全国ベースで一元的に飼料用米と配合飼料の流通を行い、流通の円滑化と経費の合理化を実現する【下図参照】。

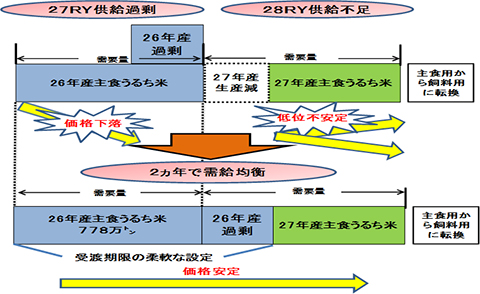

需給改善対策のもうひとつの柱が「26年産米の長期計画的販売による計画的持ち越し」だ。

26年産米は30万t程度の持ち越し在庫が発生する見込みだ。これを売り急げばさらに米価は下落し27年産米価格に影響する。

一方、27年産米では前述のように全力で飼料用米の生産に取り組むとしており、その分、主食用供給量が減ることになり、それを見込んで26年産米の持ち越し分を計画的に販売していこうというのがこの対策だ(下図参照)。

具体的には、業務用実需者を中心に26年産米の長期計画的な使用を推進。米穀機構が保管料を支援する売り急ぎ防止支援対策も活用しながら、11月以降使用分を含め早期全量契約を実現することによって、計画的に持ち越す。

一方、27年産主食用米は事前契約の拡大を柱に早期契約を進めていく。 このように▽27年産の飼料用米の大幅生産拡大、▽26年産米の長期計画的な使用促進、▽27年産米の事前契約の拡大は、「2年かけて需給均衡」をはかる取り組みである。 その意味で作付け前のこの時期に米の需給状況と、需給改善に向けた取り組みについてしっかり認識し、とくに飼料用米の生産拡大を実現する必要があるといえる。飼料用生産の申請期限は6月末。それまでに着実に計画を積み上げることが今年から来年にかけての需給改善に不可欠となっているのである。

計画的作付けが重要

◆26年産米の長期計画的販売

需給改善対策のもうひとつの柱が「26年産米の長期計画的販売による計画的持ち越し」だ。

26年産米は30万t程度の持ち越し在庫が発生する見込みだ。これを売り急げばさらに米価は下落し27年産米価格に影響する。

一方、27年産米では前述のように全力で飼料用米の生産に取り組むとしており、その分、主食用供給量が減ることになり、それを見込んで26年産米の持ち越し分を計画的に販売していこうというのがこの対策だ(右図参照)。

具体的には、業務用実需者を中心に26年産米の長期計画的な使用を推進。米穀機構が保管料を支援する売り急ぎ防止支援対策も活用しながら、11月以降使用分を含め早期全量契約を実現することによって、計画的に持ち越す。

一方、27年産主食用米は事前契約の拡大を柱に早期契約を進めていく。 このように▽27年産の飼料用米の大幅生産拡大、▽26年産米の長期計画的な使用促進、▽27年産米の事前契約の拡大は、「2年かけて需給均衡」をはかる取り組みである。 その意味で作付け前のこの時期に米の需給状況と、需給改善に向けた取り組みについてしっかり認識し、とくに飼料用米の生産拡大を実現する必要があるといえる。飼料用生産の申請期限は6月末。それまでに着実に計画を積み上げることが今年から来年にかけての需給改善に不可欠となっているのである。

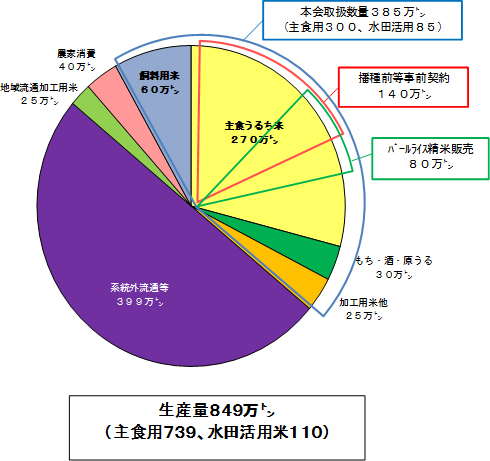

連合会扱いは385万t目標

◆【生産対策】契約栽培の拡大とコスト低減

27年産米の生産対策を改めてまとめると、▽飼料用米生産の推進とあわせ、“マーケット・イン”の観点に立ち、▽播種前等事前契約や業務用米の契約栽培提案などの取り組みを進め、主食用米の集荷を確実に確保する、ということになる。とくに大規模生産者との取り組みをこれまで以上に深めることが求められている。

こうした取り組みを通じてJA全農は取り扱い数量を主食用300万t、飼料用米・加工用米等の水田活用米穀85万tのあわせて385万tを目標数量としている。

生産対策の具体策では、業務用向け多収性品種等の契約栽培の取り組みの拡大がある。具体例としてはすでに実現している回転寿司チェーン「スシロー」との契約栽培がある。26年産は3JAで約1000tを供給した。品種はJA蒲生町「レーク65」、JA茨城みなみ「ふくまる」、JAきみつ「ふさこがね」で、27年産は関西以西においてもこの取り組みを推進する。また、全農として多収性品種「あきだわら」の試験栽培を26年産で2JAに委託するなど、安定した販売先確保と生産者手取り確保につながる取り組みも行っている。

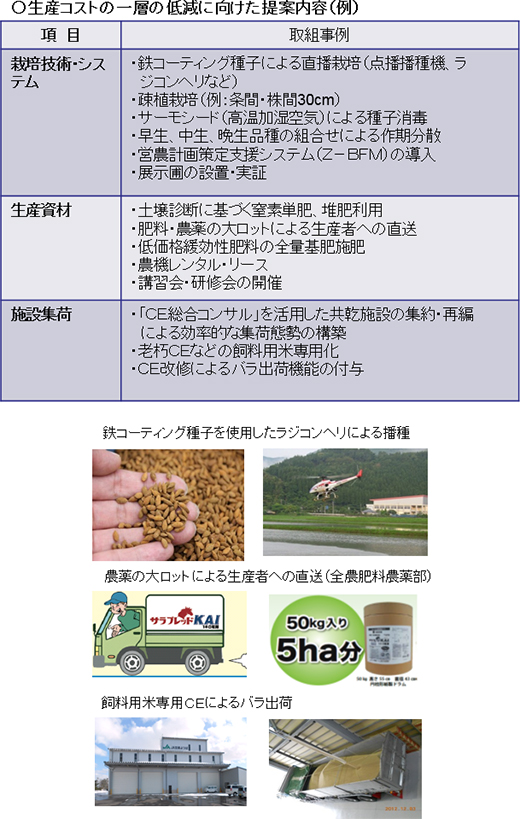

生産コスト低減に向けては▽鉄コーティング種子による直播、▽肥料農薬の直送、▽省力施肥・防除など労働時間の短縮・生産コスト低減につながる技術・資材の提案を強化する。また、JA段階では「CE総合コンサル」などの活用による生産・集荷段階の一層のコスト低減を進める。

◆【集荷対策】大規模生産者へ集荷推進

集荷対策ではJA・連合会は大規模生産者からの集荷目標を設定する。生産者ニーズ((1)情報、(2)利便性、(3)価格、(4)経営の安定)をふまえた対策を講じて集荷拡大をめざす。

その1つとして省力化・利便性向上の観点から大規模農家に対するフレコン集荷・庭先集荷も重視し、JA・県本部の優良事例の水平展開をはかる。

また、従来の共計を主体とした取り扱いだけでなく、地域によっては多様な契約・販売手法に応じた集荷方式の実践にも取り組む。

水田経営安定のために事前契約(播種前・収穫前・複数年)を拡大することも課題となっているが、売り方に合わせて、個別精算、出来秋一括買取、最終買取期限を定めた都度買取など多様な手法も実践する。

◆【販売対策】付加価値高め販売強化

販売対策では、引き続き大手実需者とパートナー卸との関係強化に努める。大手実需者とは▽全農による直接契約、▽卸を含めた3者契約、▽JAを含めた4者契約、の推進で取り扱いを拡大する。

また、販売価格は既存の銘柄間格差にとらわれず、飼料用米の生産拡大で変動した銘柄別需給を的確に価格に反映させる。そのため個別申込取引を活用して市場実勢をふまえた適切な価格設定を進める。

同時に県産にとらわれない精米商品(例:北陸コシ、業務用精米など)の販売拡大など、多様な取引も拡大する。

パールライスグループを核とし、ドラッグストアや外食向けなど新規販路も開拓、精米販売力も強化する。

炊飯事業を強化することで米の需要を確実に取り込むことも課題としており、全農グループで保有している5炊飯工場の連携を強化する。また、冷凍・無菌米飯、米加工品を取り扱う。

そのほかインターネット通販を活用した消費者直接販売の拡大にも取り組む。ネット通販市場は近年著しく伸びている。全農パールライスでは昨年8月からネット販売(アマゾンを活用)を開始している。また、これまで小口対応してきた米専門店のシェアが減少しているなか、小口の飲食店などへの直接販売も行い、消費者接近型事業のひとつとして拡大を図る。

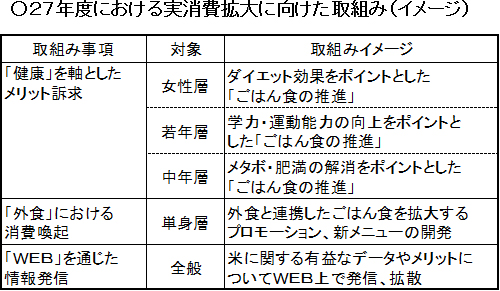

◆【消費拡大・輸出】米ゲルなど新素材も活用

JAグループとして米消費拡大の取り組みは継続する。27年度は「お米を食べてお腹が凹むダイエット法」の普及、外食チェーンとタイアップした大盛り企画など、実消費の拡大につながる取り組みを増やす。

米輸出の拡大では、生産、製造・輸出、販売の新たな事業スキームの構築などに取り組む。そのほか米の新商材として期待される「米ゲル」について商品開発と事業化に向けた取り組みをスタートさせる。

重要な記事

最新の記事

-

備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日

備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -

関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日

関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -

【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日

【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -

農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日

農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -

棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日

棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -

みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日

みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -

【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日

【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -

日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日

日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -

旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日

旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -

群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日

群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -

JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日

JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日