生乳の安定供給に力 JA全農酪農部・深松聖也部長に聞く2020年12月18日

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、休校による学校給食向け牛乳のキャンセルや外出自粛などによる業務用向け乳製品需要が大幅に減少するなど、生乳需給を取り巻く環境はかつてない厳しさとなった。こうしたなかJA全農酪農部の役割や新たな取り組みが重要性を増している。今年4月に酪農部長に就任した深松聖也氏にJA全農酪農部の事業概況などについて聞いた。

地域超えて需給調整

―最近の生乳生産の動向と牛乳乳製品の需給動向についてお聞かせください。

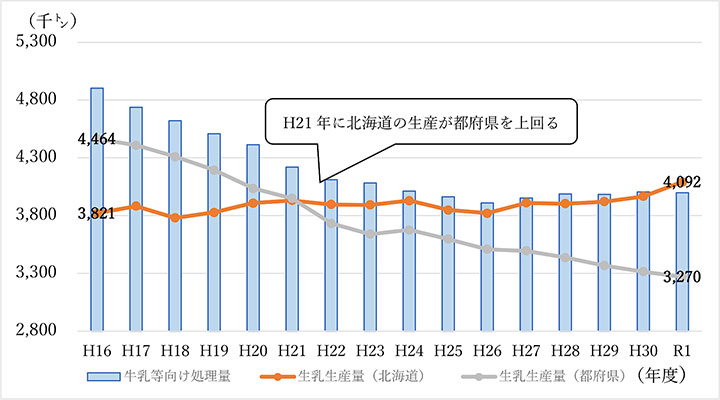

我が国の生乳生産量は1996(平成8)年をピークに、長らく減少傾向が続いていました。

その内訳をみると、北海道の生乳生産量は前年並みから前年並み以上で堅調に推移している一方で、都府県においては減少傾向が続いています。2009(平成21)年には北海道と都府県の生乳生産量が逆転、その差が拡大する中で、都府県の生産基盤の弱体化が大きな課題となっています。

生乳生産量の減少と同様に、国内の牛乳消費量も長らく減少傾向にありましたが、継続的な理解醸成活動などの影響により、2015(平成27)年以降は牛乳や発酵乳を中心に前年を上回って推移しています。堅調な需要に対し安定供給を行うべく、全国の生乳生産量も北海道に牽引される形でようやく増産に向けて動き始めたところです。

こうした状況のなか、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で酪農乳業界を取り巻く環境も例年とは大きく異なる年となりました。

緊急事態宣言の発令を受け、全国の小・中学校の臨時休校や、不要不急の外出の自粛、在宅勤務の要請などにより、インバウンド需要に加え外食需要も急減しました。これにより行き場の失った生乳の処理が危惧されましたが、国・乳業者・酪農組織の一体的な協力・対応のもと、消費拡大や乳製品工場の最大処理に取り組むことで生乳廃棄を避けることができました。

(農水省作成資料)

(農水省作成資料)

―全農酪農部の生乳・乳製品の需給調整への取り組みをお聞かせください。

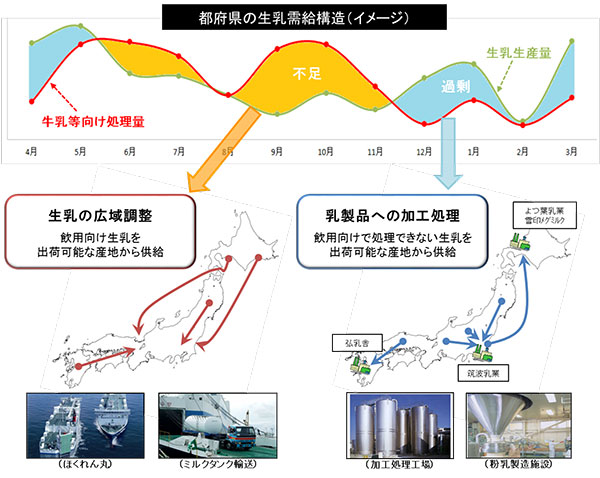

生乳は、夏場に飲用牛乳の消費量が高まるため需要が伸びる一方、乳牛は暑さに弱いため生産量は減少します。この反面、冬場は需要が落ち着くものの、生乳生産量が増加するなど、需給は季節に応じて逼迫と過剰が入れ替わる特性を持っています。我々酪農部は、こうした需給ギャップを踏まえ、北海道や東北、九州などの酪農生産地から、トレーラーでの輸送に加え船舶・フェリー・JR貨物列車など様々な手段を使いながら、関東・関西などの大消費地を中心に生乳の広域流通を行う役割を担っています。

生乳需給は季節による生産・消費の変化だけでなく、天候、自然災害の発生をはじめとしたさまざまな要素が影響し、日々変動します。この需給変動に対応すべく、私たちはホクレンはじめ各広域指定団体及び乳業メーカーと連携しながら、全国的な生乳の安定供給に努めています。

飲用向け価値 再確認

―2020(令和2)年度の生産の需給の見通しと今後の課題についてお聞かせください。

令和2年度の生乳生産量は、北海道は引き続き前年を上回り推移、都府県においても8年ぶりに前年を若干上回る予測となっており、令和元年度に続き2年連続で増産する見通しとなっています。

需要に関しては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、業務用を中心とした牛乳乳製品の需要は引き続き減少しており、乳製品在庫が累増する状況となっています。

その一方で、巣ごもり需要の増加などによる都府県を中心とした飲用向け需要は堅調に推移する見通しとなっています。都府県の生乳生産は回復傾向にありますが、飲用向け生乳需要からすると依然低水準にある中で、重要課題の一つが飲用牛乳等向け生乳を今まで以上に安定供給できるよう体制を整備することです。

都府県では夏場の需給ひっ迫は常態化しており、北海道生乳への依存が強まるなかで、台風などの自然災害で太平洋ルートのほくれん丸や日本海ルートのフェリーが運航を停止すると、飲用向けに十分な生乳を供給できなくなるリスクが顕著になりつつあります。

飲用向けの需要を安定化させ、将来にわたって確保していくことは、とても重要なことです。消費者の皆様に国産の牛乳の価値をご理解いただくことで、飲用向けとして適正な乳価を維持しており、酪農家にとって生乳生産環境の確保につながっています。また、酪農家経営の安定により、結果、乳業メーカーは安定した価格で製品を供給することができます。

課題解決に向けては、最大産地である北海道の基盤安定もふまえ、ホクレンや関係の輸送会社と十分に連携し、取引や輸送インフラの強化に向けた検討が欠かせません。また同時に、都府県の生乳生産基盤をしっかりと回復させることが重要だと考えています。酪農は地域特性があり、決まった優良モデルがあるわけではありません。多種多様な酪農のかたちがあることが魅力であり、地域に根付いた生産ができる産業だからこそ、将来にわたり継続してくことが重要だと考えています。

JA全農作成

JA全農作成

―JA全農酪農部の新たな取り組みついてお願いします。

今年新たに、ECサイトのJAタウンで酪農部のショップを立ち上げました。そのきっかけとなったのが、コロナ禍で業務用向け需要が大幅に減退したことで、業務用バターの在庫が急激に積み上がる一方、巣ごもりによる急激な需要増から家庭用バターが店頭などで品切れになっているとの消費者からの声を受けて、450グラムと家庭用バターと比べて大きなサイズの業務用バターをセットにしてJAタウンで販売したところ、スーパーに買いに行く手間が省け、店内での密も避けられると大好評でした。

ECサイトの活用は酪農部にとって新たな試みでしたが、購入者の声をダイレクトに聞くことができるため、消費者ニーズを把握でき、これまで以上にさまざまな情報を発信することが可能となりました。消費者が牛乳・乳製品に感じている疑問に応えられる新しいツールになりますし、私たちからも酪農への理解醸成のための情報発信をしていきたいと考えています。

【経歴】

深松聖也部長(ふかまつ・せいや)1967年生まれ、長崎県出身。1992年鹿児島大学大学院農学研究科を修了しJA全農に入会。名古屋支所、大阪支所、本所酪農部次長を経て今年4月から現職。

重要な記事

最新の記事

-

米 4割の銘柄で下落 25年産米相対取引結果2026年1月20日

米 4割の銘柄で下落 25年産米相対取引結果2026年1月20日 -

【浜矩子が斬る! 日本経済】タコ市首相の野望がもたらした電撃解散を許すまじ 「国家経営?」怖い勘違い2026年1月20日

【浜矩子が斬る! 日本経済】タコ市首相の野望がもたらした電撃解散を許すまじ 「国家経営?」怖い勘違い2026年1月20日 -

JAたまな青壮年部玉名支部が最優秀賞 JA青年組織手づくり看板全国コンクール2026年1月20日

JAたまな青壮年部玉名支部が最優秀賞 JA青年組織手づくり看板全国コンクール2026年1月20日 -

【全中教育部・オンラインJAアカデミー】育成は"人としての成長"を重視 風通しのいいチーム作りを 東京ヤクルトスワローズ前監督・高津臣吾氏2026年1月20日

【全中教育部・オンラインJAアカデミー】育成は"人としての成長"を重視 風通しのいいチーム作りを 東京ヤクルトスワローズ前監督・高津臣吾氏2026年1月20日 -

コメどころ秋田で行われた2つの講演会【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月20日

コメどころ秋田で行われた2つの講演会【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月20日 -

茨城産アンデスメロン使用「メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ」新発売 JA全農2026年1月20日

茨城産アンデスメロン使用「メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ」新発売 JA全農2026年1月20日 -

2月3日は大豆の日「国産大豆商品プレゼントキャンペーン」開催 JA全農2026年1月20日

2月3日は大豆の日「国産大豆商品プレゼントキャンペーン」開催 JA全農2026年1月20日 -

新技術「スマート飽差制御」いちご「さぬき姫」の収穫量を18.5%向上 農研機構2026年1月20日

新技術「スマート飽差制御」いちご「さぬき姫」の収穫量を18.5%向上 農研機構2026年1月20日 -

【役員人事】三菱マヒンドラ農機(1月14日付)2026年1月20日

【役員人事】三菱マヒンドラ農機(1月14日付)2026年1月20日 -

令和7年度 JA広報大賞受賞 JA晴れの国岡山2026年1月20日

令和7年度 JA広報大賞受賞 JA晴れの国岡山2026年1月20日 -

農閑期に集い、学ぶ「2026いいづなリンゴフォーラム」開催 長野県飯綱町2026年1月20日

農閑期に集い、学ぶ「2026いいづなリンゴフォーラム」開催 長野県飯綱町2026年1月20日 -

日本製紙 秋田工場に国内最大のエリートツリー「秋田閉鎖型採種園」開設2026年1月20日

日本製紙 秋田工場に国内最大のエリートツリー「秋田閉鎖型採種園」開設2026年1月20日 -

宮城県の日本酒特化型オンラインショップ「MIYAGI SAKE MARKET」オープン2026年1月20日

宮城県の日本酒特化型オンラインショップ「MIYAGI SAKE MARKET」オープン2026年1月20日 -

3代目「いちごクラウン」いちご王国・栃木の日記念イベントで初披露 栃木トヨタ2026年1月20日

3代目「いちごクラウン」いちご王国・栃木の日記念イベントで初披露 栃木トヨタ2026年1月20日 -

「松江茶の湯文化のアフタヌーンティー」開催 松江エクセルホテル東急2026年1月20日

「松江茶の湯文化のアフタヌーンティー」開催 松江エクセルホテル東急2026年1月20日 -

日本生協連など「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠協賛2026年1月20日

日本生協連など「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠協賛2026年1月20日 -

東北唯一の公立農林業系専門職大学 初の海外実習でグローバル人材を養成 山形県2026年1月20日

東北唯一の公立農林業系専門職大学 初の海外実習でグローバル人材を養成 山形県2026年1月20日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日 -

鳥インフル ブラジルからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日

鳥インフル ブラジルからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日 -

静岡市・久能山「石垣いちご」1月中旬からいちご狩りが本格開始2026年1月20日

静岡市・久能山「石垣いちご」1月中旬からいちご狩りが本格開始2026年1月20日