「生産緑地」地方圏にも JA全中が「制度導入研修会」をオンライン配信2022年1月25日

国土交通省は2017(平成29)年、都市計画運用方針の改正で三大都市圏特定市以外の自治体(地方圏)でも生産緑地制度を導入するよう明記した。2020(令和2)年には広島市が同制度を導入し、他の自治体でも動きが見られるものの取り組みは一部にとどまっている。一方、地方圏の市街化区域農地は、長年税額が上昇し、宅地並み課税となる地域も増えて、意欲ある農業者も営農継続が困難となるなど、この問題への対応が大きな課題となっている。こうしたなかJA全中は、生産緑地制度の全国的な導入促進に向けて「地方圏における生産緑地制度導入研修会」をウェブで配信している。ここではその概要を紹介する。

「宅地並み課税」営農意欲にも影響

市街化区域農地の面積は、三大都市圏はもちろんだが、北関東や岐阜、岡山、広島、福岡などに多い。同区域内農地は宅地並みの固定資産税、都市計画税を毎年支払う必要があり、農家の負担は大きく、営農継続の意欲にも影響する。

一方、都市農業には新鮮な農畜産物の供給だけでなく、農業体験や交流の場、災害時の防災空間などの多面的な機能が都市住民からも評価されている。こうしたことから、「農業振興」だけでなく「まちづくり」の観点からも生産緑地制度の活用が不可欠となっている。

研修会では、JAユース広島市(農青連)の原田敦司さんが、都市農業への思いや生産緑地制度導入に向けた取り組みを報告している。(講義4)

原田さんは広島市内の市街化区域農地で2001年から農業体験塾を開き、延べ6000人超の子どもが参加している。また、小学5年生が米づくりを学ぶ総合学習にも協力しており、これらの活動にはもちろん教育的な意義や公益性がある。また、広島市を襲った豪雨災害では農地が緩衝帯となって被害を免れた事例もある。

原田さんは「市民一人ひとりが都市農業を考えることは、今後のまちづくりにおける『共有価値の創造』につながるテーマ」と強調している。

こうした思いをもとに生産緑地制度導入に向けて生産者として取り組んだ経過を報告している。「みんなの生産緑地」を合言葉に、若手農業者による勉強会、行政との認識の共有、メディアや学識者を巻き込んだ生産緑地制度導入の必要性を発信し理解者を増やしていくことなどが重要だという。

とくに広島市の場合は、特産の広島菜が市街化区域で作られており、生産緑地制度によって、さらに地域のブランド農産物としてアピールをしていくことなども訴えた。

生産緑地制度の認定を受けた生産者からは、固定資産税の負担軽減はもちろん、営農を継続していく精神面での支えとなり、さらに意欲が高まったことや、体験学習にも積極的に取り組んでいくなどの声を紹介している。 原田さんは、生産緑地制度の導入に向けた取り組みでは、「JA・行政・農業者のキーマン同士がつながり全体を動かすことが大事」と話し、めざすことは「地域社会とともにある農業」であり、そのための「生産緑地制度は手段。一人の市民の目線から都市と農が共生するまちづくりに取り組んでいきたい」と話している。制度導入に向けた生産者からの思いと取り組み事例として貴重な内容になっている。

また、JA広島市は生産緑地制度導入に向けたJAとしての取り組みを紹介している。(講義3)

地元自治体の広島市が導入した「都市計画協力団体」は、良好な都市環境の形成に市とともに取り組む団体を市長が指定する制度で、JA広島市とJA安芸が指定された。

この指定を受け、JA は市街化区域内に農地を持つ農家の意向などの把握と農地活用に関する提案や助言を農家に行うとともに、農地保全に資する都市計画案や生産緑地地区に関する都市計画案の市への提案なども行った。

今後は生産緑地地区に指定された農地でのJAとして営農計画の提案や、新たな担い手の育成などに取り組む。

また、市や区役所、農業委員会、JAが一体となり、生産緑地地区の農地活用を進めていく協議会の設立も必要だと考えているという。

都市農地はグリーンインフラ

研修会では国土交通省都市計画課が「地方都市における都市農地の保全について」で地方圏で生産緑地制度を導入する必要性を解説している。(講義1)

人口減少、高齢化が進行するなかで、都市政策は市街地を集約して持続性を確保するコンパクトシティを形成する方向へ転換しているが、一方で郊外部の住宅地では空き家や空き地問題が顕在化する可能性があることから、都市農地を保全して良好な都市環境を形成する必要がある。

国土交通省は生産緑地法の改正に併せて、都市計画運用指針のなかに特定市での生産緑地追加指定を推奨するとともに、地方圏(一般市)での制度導入を呼びかけた。

生産緑地制度導入によるメリットは固定資産税の大幅減免(地方都市平均で50分の1)、営農継続の実現による財政の安定化などを挙げる。また、新設された都市農地の貸借制度によって、農家が高齢化しても農地として後世まで活用が可能になっていることも強調している。

事例として、制度を導入した和歌山市では街中で良好な農地が保全されたことで都市環境の向上につながっていることや、市街化区域内でも農業が継続されていることなどを指摘する。また、広島市では、生産緑地制度の導入に際して、都市計画提案制度と都市計画協力団体制度を活用した。

先に触れたようにJA広島市、JA安芸が「都市計画協力団体」に指定された。これによってJAが農家の意向に基く生産緑地地区指定を都市計画提案として提示することができるのがメリットだという。

そのほか国土交通省からは、生産緑地制度以外の都市農地の保全制度も解説されている。田園住居地域、地区計画農地保全条例制度の創設や、都市緑地法の緑地の定義に農地を明記するなどの改正も行われている。

また「グリーンインフラとして都市農地」との考え方も解説している。グリーンインフラとは、社会資本整備や、土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が持つ多様な機能を活用する取り組みだという。

その他の講義は「都市農業の振興に向けた取り組みについて」(農林水産省農村振興局)(講義2)、「生産緑地制度の導入に向けたすすめ方」(JA全中)(講義5)がある。

○問い合わせはJA全中営農・担い手支援部担い手支援課 TEL03(6665)6200。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

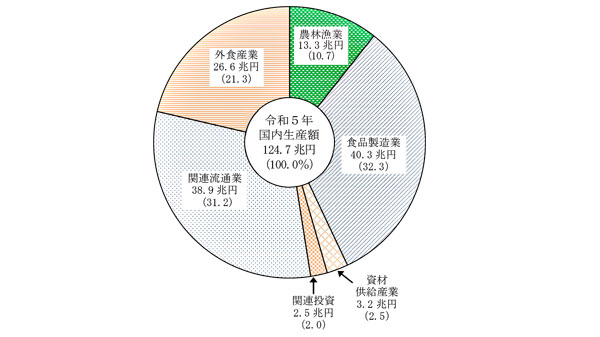

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日