【寄稿】酪農現場の思い「チーズ振興支援が鍵」(1) 蔵王酪農センター理事長・冨士重夫氏2022年3月18日

酪農をめぐる厳しい環境の中、宮城県の蔵王酪農センターは、地域と共生しながら飼料作りから乳牛の育成、販売力の強化などに取り組んできた。コロナ禍や生乳の需要低迷など酪農の現場が抱える課題への対応や今後の酪農政策の方向性についての提言など、冨士重夫理事長に寄稿してもらった。

乳牛の繁殖能力免疫力の強化

蔵王酪農センター理事長

蔵王酪農センター理事長

冨士重夫氏

酪農は朝晩の搾乳や、毎日の餌やり、ふん尿の処理などの労働に焦点が向けられ、過酷な労働を軽減することが重要なテーマとなり様々な機械化が進められてきました。

そして、人工授精、受精卵移植、雌雄産み分けなどが行われ、今や我が国の酪農は、最新の機械と最先端の生命科学を駆使する先進農業となっています。

今、酪農経営の課題は乳牛の繁殖能力、免疫力の劣化、退化といった繁殖障害です。

酪農経営の要諦は生乳を継続して生産するための種付け、妊娠、出産の繁殖技術、飼養管理にあります。

出産後80~100日で種付けし、受胎を成功させて妊娠期間280~290日を経て約1年程度で再び出産して生乳生産を継続することが目標ですが、当センターでは1年を超えているのが現状です。

今や乳牛1頭当たり、年間乳量1万klを超える乳牛が太宗を占める中で繁殖障害や免疫力低下の乳牛が増えています。1Lの生乳を作るのに乳腺を通して30~40Lの血液循環が必要で、乳牛の負荷は増大しています。

発情などの行動は極めて弱くなっていて分からない。昔は人間の万歩計を付けて、足をバタバタ動かす発情行動で発見できたが、今は回数も時間も短く容易に見られないし、なかなか受胎しない。

最近は搾乳ロボットの導入により、朝晩の搾乳時に乳房を触ったり牛体の状況を個々に確認することもなくなり、乳牛を見る人間の力も低下している中で乳牛の繁殖能力が劣化、退化している。

当センターの平均搾乳頭数は95頭で、年間の子牛生産計画は、和子牛30頭、F1 30頭、ホル雌25頭、ホル雄10頭という実態で、乳牛の平均受胎率は約50%程度です。平均して種付け2回目の受胎で、3回、4回も多くあります。当センターでは、初産は雌雄産み分けによりホル雌を確保し、2産目以降は黒牛の受精卵移植を行い、2回やって受胎しなければ、種付けコストと受胎率を考えて、3回目は黒牛、4回目はホル雌の精液による人工授精をしています。

乳牛の繁殖能力を改善するには、放牧や、清潔な環境での飼養管理や、飼料給与などの改善に取り組むことはもちろんですが、乳牛自体の評価基準を長命や生涯生産性と言った観点から繁殖能力そのものの向上、免疫力の増強といった点を重点的に強化する家畜改良に、より一層取り組むことが、求められていると思います。

乳牛と和子牛を一体に基盤強化

酪農経営の要諦のもう一つは、約2年間かかる後継牛の育成です。都府県ではこの育成部門を北海道などに外部委託する経営が増大しており、メガ・ギガといった大規模経営体は、育成そのものを行わないで、北海道から初妊牛を買い入れて3年で償却することを繰り返しています。こうした乳牛育成部門における北海道依存は、道内の乳牛頭数、飼料面積などからいずれ限界が来るので、都府県での体制整備が課題となっています。

都府県で乳牛育成のキャトルセンター整備が、なかなか進まないのは、粗飼料生産基盤が脆弱(ぜいじゃく)なことや、専門農協には投資できる十分な財政基盤が無い、人的体制整備ができないなどの問題を抱えているからです。

こうした状況の中で総合JAを結集したJAグループ、とりわけJA全農が果たす役割は大きくなっていると思います。

乳牛の後継牛の哺育・育成を考える場合、黒毛和子牛の3分の2は酪農のホルスの子宮から生産されているので、乳牛育成センターと2産、3産で生まれる黒毛和子牛の育成センターを併せ持つ施設を一体として整備することで酪農と黒牛の生産基盤強化を図ることができます。

北東北、南東北、北関東などのブロック単位に、こうした一体型のキャトルセンターの施設や、粗飼料生産の確保、人的体制の整備をするため、JA全農を中心とする生産者団体や行政などの関係者が集まり、それぞれの地域の特性に応じた仕組みづくりに取り組む必要があると思います。

農地の再生、飼料自給力の強化

センターのある蔵王町は戦後、原野を開拓して始めた農家が多く、1戸当たり5~10ha程度の草地基盤を持って経営して来ましたが、代替わりを迎え、離農する人々が年々増加し、牧草地の耕作放棄地も拡大しています。

当センターも近隣の牧草地約5haを借り入れ対応しています。また水田においても山間部に近い条件の悪い農地の耕作放棄地が増大し、コロナ禍でさらに悪化した米の需給状況から転作面積が、より一層拡大し、農家の高齢化と相まって、水田での耕作放棄地増大が見込まれています。

一方、世界的な肉牛や生乳需要の増大に、コロナ禍の影響も加わり、輸入穀物飼料、乾牧草などの粗飼料の価格は高騰しており、今後も長期にわたり、この傾向が続くと想定されています。

最近、子実用トウモロコシなどに取り組む現場の報道が多くなって来ていますが、牧草地や水田の耕作放棄地面積を集約して、県の農地バンクなどが一括借り上げ、現場で中核となる拠点に貸し出し、飼料生産に適した小規模な土地改良により基盤整備を施し効率的な条件を整える必要があります。

そして牧草やトウモロコシ、飼料用大豆など飼料を生産、収穫するコントラクター組織を整備し、確実に飼料会社に売却できるトータルなシステムを、地域の関係者、行政が集まって作り上げて実施して行く必要があると思います。

【寄稿】酪農現場の思い「チーズ振興支援が鍵」(2) 蔵王酪農センター理事長・冨士重夫氏

(関連記事)

重要な記事

最新の記事

-

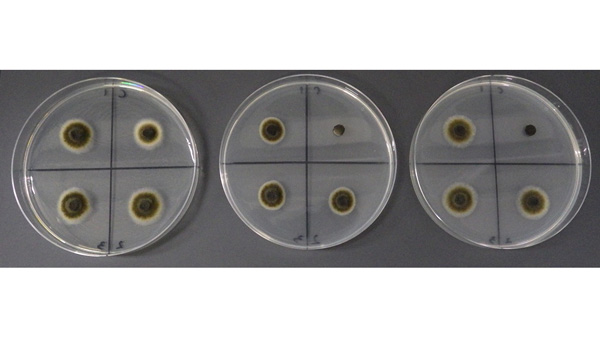

【特殊報】ブロッコリーの黒すす病にSDHI剤耐性菌が発生 北海道2025年12月25日

【特殊報】ブロッコリーの黒すす病にSDHI剤耐性菌が発生 北海道2025年12月25日 -

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 佐賀県2025年12月25日

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 佐賀県2025年12月25日 -

家庭での米消費、前年比11.7%減 マイナス幅拡大、「新米不振」裏付け 米穀機構11月調査2025年12月25日

家庭での米消費、前年比11.7%減 マイナス幅拡大、「新米不振」裏付け 米穀機構11月調査2025年12月25日 -

米価高騰に対応、「4kgサイズの米袋」定番化 値ごろ感出し販売促進 アサヒパック2025年12月25日

米価高騰に対応、「4kgサイズの米袋」定番化 値ごろ感出し販売促進 アサヒパック2025年12月25日 -

協同組合の価値向上へ「鳥取県宣言」力強く2025年12月25日

協同組合の価値向上へ「鳥取県宣言」力強く2025年12月25日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】トランプ再来の嵐 自国利益に偏重2025年12月25日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】トランプ再来の嵐 自国利益に偏重2025年12月25日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】なぜ日本は食料難の経験を教科書から消したのか?2025年12月25日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】なぜ日本は食料難の経験を教科書から消したのか?2025年12月25日 -

【Jミルク脱粉在庫対策】基金初発動1.2万トン削減 なお過剰重く2025年12月25日

【Jミルク脱粉在庫対策】基金初発動1.2万トン削減 なお過剰重く2025年12月25日 -

すべての都道府県で前年超え 2024年の県別農業産出額 トップは北海道2025年12月25日

すべての都道府県で前年超え 2024年の県別農業産出額 トップは北海道2025年12月25日 -

【農と杜の独り言】第7回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2025年12月25日

【農と杜の独り言】第7回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2025年12月25日 -

国連 10年に一度「国際協同組合年」を決議2025年12月25日

国連 10年に一度「国際協同組合年」を決議2025年12月25日 -

秋田と山形の3JAが県越え連携協定2025年12月25日

秋田と山形の3JAが県越え連携協定2025年12月25日 -

日本産の米・米加工品の輸出促進策を議論 「GOHANプロジェクト」で事業者が意見交換 農水省2025年12月25日

日本産の米・米加工品の輸出促進策を議論 「GOHANプロジェクト」で事業者が意見交換 農水省2025年12月25日 -

26年産米の農家手取り「2万5000円めざす」 暴落の予兆に抗い再生産価格を確保 JA越前たけふ2025年12月25日

26年産米の農家手取り「2万5000円めざす」 暴落の予兆に抗い再生産価格を確保 JA越前たけふ2025年12月25日 -

笹の実と竹の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第370回2025年12月25日

笹の実と竹の実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第370回2025年12月25日 -

茨城県で鳥インフル 97万羽殺処分へ 国内10例目2025年12月25日

茨城県で鳥インフル 97万羽殺処分へ 国内10例目2025年12月25日 -

ホットミルクと除夜の鐘 築地本願寺でホットミルクお振舞い JA全農2025年12月25日

ホットミルクと除夜の鐘 築地本願寺でホットミルクお振舞い JA全農2025年12月25日 -

JA共済アプリ・Webマイページに「チャットボット」機能を導入 JA共済連2025年12月25日

JA共済アプリ・Webマイページに「チャットボット」機能を導入 JA共済連2025年12月25日 -

5県9JAの農産物・加工品を販売 第46回マルシェ開催 JA共済連2025年12月25日

5県9JAの農産物・加工品を販売 第46回マルシェ開催 JA共済連2025年12月25日 -

短期プライムレートを年2.125%に引き上げ 農林中金2025年12月25日

短期プライムレートを年2.125%に引き上げ 農林中金2025年12月25日