葉っぱをICTで商品化【徳島・上勝町研修】JA全中ミライ共創プロジェクト2023年9月20日

徳島県上勝町の「葉っぱビジネス」からJAは何を学ぶか。JA全中は今年度から始めた「ミライ共創プロジェクト」で最初の現地研修(フィールドワーク)を、8月22~24日、徳島県の上勝町で行った。同町は山野にある木の葉や山野草を商品に変え、農家の所得につなげたことで知られる。人口1400人余りの山村で、どのように葉っぱビジネスを確立したか。そこには優れたリーダーの熱意と、事業を支えたJA、行政の連携による取り組みがある。特に料理の「つま物」の葉っぱに商品価値を見出し、手間のかかる少量多種のつま物の集荷、包装、受発注を、高齢者でもできるようICT(情報通信技術)導入によってシステム化したところに成功の鍵がある。

「品ぞろえ」価値生む

葉っぱビジネスで元気な79歳のおばあちゃん

葉っぱビジネスで元気な79歳のおばあちゃん

ミライ共創プロジェクトには、全国12JAから中堅の職員12人が参加した。現地研修に先立ち、7月にオンラインで、上勝町で葉っぱビジネスを展開する(株)いろどりの横石知二社長の報告を聞いた。

上勝町での研修は、その取り組みを実際に見聞するとともに選別・パック詰め作業を実際に手伝うことで実感し、その後のディスカッションで葉っぱビジネスが地域に何をもたらしているかを探った。

上勝町での研修は、その取り組みを実際に見聞するとともに選別・パック詰め作業を実際に手伝うことで実感し、その後のディスカッションで葉っぱビジネスが地域に何をもたらしているかを探った。

上勝町は徳島市の中心から南へ40kmほど、車で1時間余り。標高100~700mの傾斜地や谷間に集落が散在する。人口の減少が著しく、2023年で1400人ほどで、高齢化率は50%を超える。

葉っぱビジネスのきっかけは1981(昭和56)年2月の大寒波だった。主要品目の温州ミカンが全滅。そこから上勝町の農業再生への模索が始まった。切り干し芋やワケギ、ホウレンソウ、シイタケなど、とにかくお金になりそうなものは片っ端から取り組んだ。それをリードしたのが、当時上勝町農協の営農指導員、現在(株)いろどりの社長の横石知二さん(64)だ。

茨城県から取り寄せたつま物用のハス

茨城県から取り寄せたつま物用のハス

大阪のすし屋で、若い女性客が、すしに添えられたモミジの葉を大事そうにハンカチに包んで持ち帰るのを見てひらめいた「葉っぱが金になる」と。町全体の90%近くを山林が占める上勝町に葉っぱはいくらでもある。

さっそく提案したが、「葉っぱがお金になる」とは信じてもらえず、農家の反応は冷ややかだった。やっと4人の農家の協力を得て、なんとか出荷にこぎつけたが、葉っぱなら何でも売れるものではない。市場でほとんど相手にされなかった。このため横石さんは、客として大阪や京都の料亭通いを続け、そこで料理に添えられる葉っぱには大きさや季節ごとの種類があることを知った。

「彩(いろどり)」のブランドで正式に販売を始めたのは1987(昭和62)年ころから。紆余曲折はあったが、その後、150戸ほどのいろどり農家で年間の売り上げが2億円を超え、コロナ禍の前は2億6000万円に達した年もあり、一人で1000万円を超す収入をあげる農家もある。

ビジネス感覚醸成

9月の商品カタログを見ると、モミジ、稲穂、ヒノキ葉、柿葉、イチョウ、いが栗、笹、松葉などがあり、商品化している葉っぱは、年間で230品目ほど。市場や料亭の注文に応じてそろえるのは並み大抵のことではないが、これをフォローするのがパソコンやスマートフォンなどによるICTだ。市場などからの注文はパソコンで農家に同時に伝える。

一種の競争入札で、そのためには、自分がどんな種類の葉っぱがどれだけ揃えられるか、常につかんでおかなくてはならない。そこでビジネス感覚が醸成され、外の情報にも敏感で、それだけに開放的だ。そうした積極性が町を明るくし、若い人の共感を呼ぶ。現在、上勝町の職員の半数は外からの移住者であり、(株)いろどりの社員8人は全員が移住者で、彼ら、彼女らがまちづくりの大きな力になっている。

ミライ共創プロジェクトの参加メンバーたち(ごみゼロ宣言した上勝町のごみステーションで)

ミライ共創プロジェクトの参加メンバーたち(ごみゼロ宣言した上勝町のごみステーションで)

【現場で体験して】(参加者の感想)

▽地元には事業にできる材料はたくさんあるが、それをモノにするには「人」が大事だ。新しい事業をおこすために必要なのは信念と情熱だと感じた。

▽上勝町の葉っぱビジネスが4人からスタートしたように、人数は少なくてもよい、まず一歩を踏み出すことが大事だと思った。

▽おばあちゃんたちがパソコンやタブレットを楽々と使っているのには感心した。JAでもパソコン教室を開いているが、一過性に終わっている。高齢者にとっても有益なことを組み合わせて操作できるようにして、パソコン苦手意識をなくしたい。

▽農業は大規模でなくてもいいということが分かった。担い手が育つのを待つだけではなく、学習塾に通う子どもが多いなか、塾代を農業で稼ごうというような新しい提案をして、小さいうちから農業に関心を持つようにしたい。

▽パソコンでの受注に「〇」と「×」があり、それぞれ「おめでとう」、「残念」と表示が出るなど、使いやすく工夫されているのに感心した。

▽これからJA職員による農業兼職のハードルが下がるだろう。これを生かし、農機や肥料、農薬をJAがあっせんするなどで、農地の荒廃を防げないか考えてみたい。

▽地域にどのような課題があるか、改めて確かめたい。支店の委員会などでヒアリングして、地域再生できるような新たな産業を創出できないか。またそれをコンサルできる人材の育成が必要だと感じた。

▽79歳のハス農家の男性がパソコンを自在に扱っており、衝撃を受けた。JAの購買事業など、ICT化して赤字解消の余地がある。高齢者はどうせできないだろうと考えるのは間違い。JAの常識を疑え、だ。

▽スマホはレスポンス遅いからだめだと、訪問先のおばあさんからいわれたのはびっくりだった。管内の組合員数は減っている。地域では人が増えており、これとのつながりを。デジタル化のなかで方法はあるはずだ。SNSでシンプルなコンテンツを工夫したい。

▽横石社長の熱意に感じ入った。JAは組合員や地域から「手取りが増えないぞ、何をしているのか」などと、いろいろ言われる。JAのあり方、地域の組織として何を守るか、自分なりの課題を探したい。

▽地域には高齢者支援、子育てなどが多くの課題がある。特に高齢者の活動の場づくり、託児所など地域の課題を考えたい。

▽企画部門の仕事をしてるが、JAのことだけを考え地域の課題をつかもうとしなかった。広報も、いい場面だけ伝え、対話活動も形骸化していたように思う。今回の研修で、当事者意識を持って地域の課題の把握に努めることが大事だと分かった。

▽魅力ある町には人が集まり、それがまた人を呼ぶ。われわれは地元の魅力に気づいていなかった。まずSNSを活用したJAの広報に力入れたい。この研修で皆さんに出会えたことは大変勉強になった。こうした機会を他の職員にも広げてほしい。

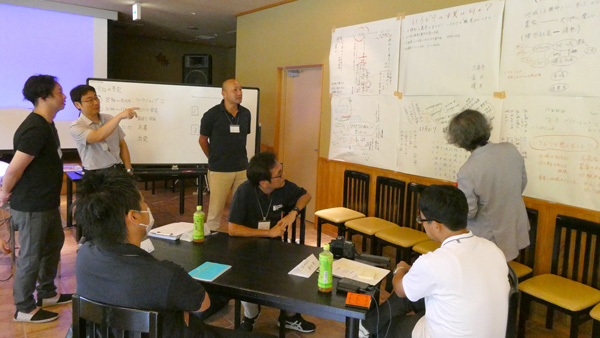

意見交換する参加者

意見交換する参加者

「見える範囲」大切

【意見交換から】(横石知二社長)

地域の課題を考える上で重要なのは、自分にできる範囲で頑張ることだ。葉っぱ事業を町外に拡大することは考えていない。小さくても農家に喜んでもらえ、それが自分の幸せとして返ってくる。それがうれしい。事業家として、またJA職員として、その地域に自分がいることが大事だ。顔が見える範囲で、地域の人たちのための事業をする。この気持ち大事にしてほしい。

過疎の町で何があったのか。葉っぱビジネス仕掛け人の横石知二・(株)いろどり代表取締役社長=写真=は、人はそれぞれ活躍する「舞台づくり」が大事だという。現地研修に先立ち実施したオンラインによる横石さんの講演内容を要約した。

重要な記事

最新の記事

-

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日 -

【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日

【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日 -

日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日

日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日 -

X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日

X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日 -

新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日

新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日