【迫る物流の2024年問題】全農物流の戦略を聞く「農業物流を止めない」環境整備に着々2023年10月6日

2024年4月からのトラック運転手らの残業規制強化で輸送能力の低下が懸念されている。特に長距離輸送が敬遠される恐れがあり、農産物の産地でも対応が急務の課題となっている。不足する輸送能力の割合は全体で14.2%に対し、農産物は32.5%という試算もあり、このままだと農産物流通に大きな影響が出るのは必至だ。こうした中、「農業物流を止めない」と語る、JA全農グループの一翼を担う全農物流の戦略を追った。

鉄道や集約保管...多角的に

「迫る物流の2024年問題」に対し、全農物流では、JA全農と一緒になって、すでに2年前の2021年から、持続可能な物流のあり方について、全社的な取り組みを開始している。「お預かりしている荷物を運ぶルートの中で(2024年問題に該当する)約400件のルートを抽出して、輸送力の確保という観点から取り組んできた」と話すのは同社の鈴木章宏専務。

JAグループでは、産地からとれたものを消費地に送ること、また、必要なものを産地に届けることを「農業物流」と呼んでいる。同社は2030年ビジョン「日本の食を支え、農業物流のトップランナーとなります」の実現に向けた取り組みを進める。

鈴木専務はその対策として、「中継地点を設置した方がいいか、モーダルシフト(船、鉄道などの利用)をした方がいいか、パレット化(米の場合は統一フレコン)による荷役の改善など、持続的な輸送体制を継続・確保できるかをいろいろと検討してきた」と振り返る。

消費地周辺に中継拠点新設

左から西尾部長、鈴木専務、秋山執行役員部長

左から西尾部長、鈴木専務、秋山執行役員部長

米・麦・大豆のベースフードを取り扱っている同社食料営業部の西尾浩一部長は「東北の主産地から(関東や関西の)消費地までの輸送は、基本的に長距離輸送となるため、(2024年問題に該当する)輸送能力は概算で15~20%ぐらいは影響を受けるのではないか」と捉える。

その対策として、鉄道(JR貨物)や船舶等へのモーダルシフトを促進し、輸送手段を拡大していく。ただ、それだけでは対応しきれないので、消費地での「集約保管」と、その手前でワンストップする「中継輸送」についても検討している。

「集約保管」とは、産地からのトラック輸送の荷物をいったん営業倉庫(低温庫)に降ろし、そこから協力会社が輸送する方法。

一方、「中継輸送」とは、消費地のノンストップ輸送ではなく、中継地点にワンストップして、一時的な保管を伴う輸送のこと。中継地点でドライバーは休憩した後に、再び出発するのではなく、交代することになる。ただ、荷役作業・保管コストが発生するため、そのコストアップ分を荷主と荷役者(運送会社)のどちらが負担するかは交渉となる。

本年4月に埼玉県久喜市に新設した「埼玉新倉庫」は、今後、計画的に「集約保管」する場所として活用していく構想ではあるが、「中継輸送」については、現時点では、まだ実施条件を詰めている段階だ。

JAや県域越し共同輸送も

青果物輸送用 パレット重視

園芸営業部の秋山義郎部長は「青果物流通はトラック輸送で直送するものが7割、あと3割は中継地点や市場間転送を使って対応している」という。全国の物流量でいうと、圧倒的に九州と北海道が多く、北海道はほぼ100%モーダルシフトとなる。そのうえで、「米と青果物では中継輸送の必要性と意味合いが違う」という。

米の流通は、ほとんど一つのJAの集荷場から精米卸の倉庫まで、1台のトラック(12tの1ロット)で一気通貫する。このため、東北の主産地から消費地までの長距離輸送では、モーダルシフトや「集約保管」を中心に取り入れるという考え方になる。

これに対し、青果物流通は、1台のトラックが複数JAを回って集荷し、それを産地の中継地点に一旦集めて、再びトラック輸送でA市場、B市場、C市場へと3~4カ所にまたがって運ぶことになる。例えば、東京・大田市場の場合、東一(東京青果)、荏原青果、新宿ベジフルという仲卸さんにトラック輸送するには、幹線輸送と配達を分離して中継拠点から共同輸送する。

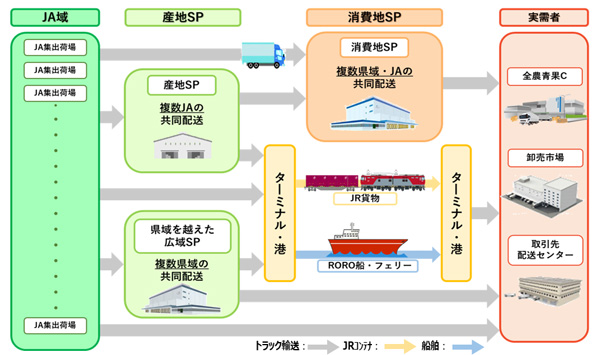

青果物流通では、JA域や県域を越えた産地の中継拠点、消費地の中継地点をそれぞれストックポイント(SP)と呼んでいる。JAグループの物流対策の取り組みは、①JA域や県域を越えた共同輸送(ストックポイント設置による荷物の集約)、②青果物におけるパレット輸送の拡大、という二つの視点で全農と一緒に取り組んでいる。

JA域や県域を越えた共同輸送(ストックポイント設置による荷物の集約)出典:JA全農作成資料

JA域や県域を越えた共同輸送(ストックポイント設置による荷物の集約)出典:JA全農作成資料

産地や県の中で荷物をまとめる「産地SP」という考え方は、大分の青果物センターや宮崎の青果物センターが該当する。さらに、11月から北九州青果㈱の施設でスタートする「広域SP」の取り組みは、北部九州の複数県域が積み合わせの共同輸送をするというもの。

これに対して、消費地で複数の県域から荷物をまとめて共同配送するのが「消費地SP」の考え方となる。JA全農青果物センター(神奈川県平塚市)や、全農が業務提携する青果卸売会社の拠点が該当する。

今後は、集出荷場での荷待ち時間解消、積載効率の向上を図るため、JA域を越えた「産地SP」の設置や、物流業者などの施設を活用した県域を越えた「広域SP」設置に向けた検討を行っている。また、卸売市場や実需者へ複数県域の荷物を集配送する「消費地SP」の設置も進めている。

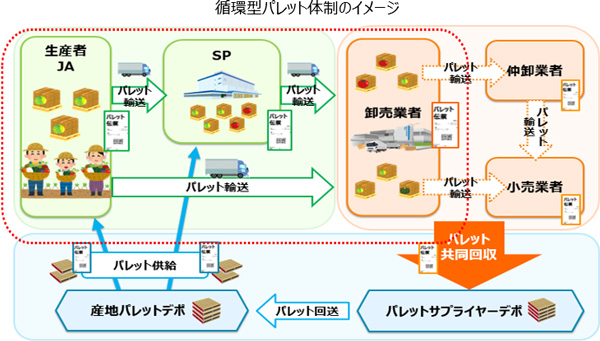

もう一つの物流対策である青果物におけるパレット輸送の拡大については、農水省の「青果物流通標準化検討会」で整理した青果物流通標準化ガイドライン骨子(パレット循環体制)を踏まえ、レンタルパレットを活用した循環型パレット体制の構築を進めている。

なお、物流の標準化には、①パレットの標準化②伝票の標準化③外装(段ボールサイズ)の標準化④受け渡しデータの標準化――という四つのフェーズがあり、青果物物流においては、伝票など手書きが多くてデジタル化が進んでいないのが現状であり、大きな課題となっている。

循環型パレット輸送は、米の流通では早くから実践しているが、青果物の流通ではまだあまり進んでいない。標準サイズのパレットに適合した段ボール箱の標準化も同時に進めないと前に進まないからだ。このようななか全農物流では全農青森県本部と連携し、リンゴのパレット輸送のモデルつくりにも取り組んでいる。

また、秋田では、2年前から青果物の首都圏向け物流の実証を行っている。各JAの集荷場から、全農物流が全体統括する形で県内のハブ(中継拠点)となる県南の園芸センターに荷物をまとめ、ICT技術なども活用しながら、パレタイズして、首都圏市場まで幹線便で輸送している。これは集荷と幹線を分離したモデルケースである。

全農物流循環型パレット体制のイメージ 出典:JA全農作成資料

全農物流循環型パレット体制のイメージ 出典:JA全農作成資料

関西市場においても京都や西宮の青果物センターは「消費地SP」の中継拠点としての機能を持っている。また今後設置する小倉の「北九州SP」では、九州から大消費地に向けて複数県域が共同で荷物を届ける機能をめざす。

最後に、共同配送拠点の整備には、時間と費用を要するため関係各所と協議をおこなったうえで、「物流を止めない仕組みづくりが最も重要」「(農産物の)適正な価格転嫁の仕組みが最も重要」と鈴木専務。

「迫る物流の2024年問題」は、輸送能力の低下への対策にとどまらず、今後の物流プロセスの改善(運賃の改定)、物流の標準化(中継輸送やパレット輸送)など、まだまだ環境整備に向けた取り組みのスタートラインに立ったばかりといえそうだ。

重要な記事

最新の記事

-

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日

「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日

政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日

備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日

米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日

瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日

【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日

初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日

秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日

日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日

地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日

温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日

JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日

【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日

【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日

ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日

世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日 -

【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日

【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日 -

日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日

日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日 -

X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日

X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日 -

新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日

新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日