東日本大震災から10年-豊かな暮らしづくり 次の課題 農中総研がフォーラム2021年3月15日

農林中金総研は3月10日、東日本大震災発生から10年を機に被災地の農業、農村の復興状況と今後の課題を考えるフォーラム「東日本大震災から10年-持続可能な農業と地域の再生に向けて」をオンラインで開催した。津波被害を受けた岩手、宮城の沿岸地域では農業法人が地域を支えるなどの歩みが生まれているが、原発事故との複合災害という未曾有の被害を受けた福島県は「まだ復興の芽をつかもうとしている段階」と厳しい状況にあることも指摘され、地域住民が主役の豊かな暮らしづくりが今後の課題で、JAの役割にも一層期待されることも確認された。

変わる農業構造

農林中金総研は2011年4月、被災地の復興を支援するJAグループの取り組みをサポートするため被災地の調査研究を中期経営計画の最重要課題に位置づけ、その結果を広く情報発信してきている。

フォーラムでは斉藤由里子特別理事研究員が「震災復興における農業構造の変化とJAの役割」と題した宮城の津波被災地の農業復興を報告した。

津波被災地は甚大な被害を受けたことから宮城県では被災前と同様の営農を行うことは困難であるとして、集落単位で徹底して話し合うこと、高付加価値化、低コスト化、経営の多角化の3つを組み合わせて将来像を検討し復興に取り組んできた。

宮城県では農業産出額が2010年を100とすると18年は115に増加。とくに津波被災地で大幅に増加し18年は11年比で40%増となっている。県内の個人経営体は42%減少したが、法人経営体は98%増えた。とくに津波被災地を含む沿海市町村では法人経営体が155%と大幅に増加した。(2010年-20年比)

販売金額でも1億円以上層は257%増、面積も50ha~100haが215%、100ha以上は900%増となっている。法人経営体が増えたことにより雇用就農が増加し地域農業の持続が期待される。

設立10年 経営継承課題

ただし、大規模法人の課題は多い。復興交付金で整備した農機や施設などが更新期を迎えていることへの対応や、新規就農者が定着するための制度整備、さらに設立時に60代だった構成員が70代となったことから経営の継承も課題となる。

斉藤氏は新規就農者が定着し経営を継承していくには「賃金体系や勤務時間の見直しなど待遇改善が必要」と指摘する。そのためにも収益性を上げることが必要で、地力が低下した農地の改善、米から園芸への転換、スマート農業、新品種の導入などが求められる。「生産者にとって復興とは多くの変化への対応が求められるということ」と指摘する。自立し持続的な経営となるにはこうした課題解決が必要になっている。

一方で震災からの復興に向けて設立した大規模法人は、農業だけでなく地域を守ろうという理念を根底に持っていることも強調された。石巻市大川地区に農業者7人が出資して設立した(株)宮城リスタ大川は作付面積約180haで水稲と菊の複合経営をしているが設立の目的は「大川地区の緑と農村を守る」だ。地域では急速に高齢化が進んでおり、同社では高齢者福祉に関わることも必要ではないかとの考えも出ているという。

震災前の転作組合を核に岩沼市で約120haを経営する玉浦南部生産組合の理念は「居心地のよい、みなが笑顔で働ける場所」。地域を守る活動として地権者を収穫祭に招いたり、元住民に法人の農産物を購入してもらう関係づくりにも力を入れているという。

宮城沿岸部では地域特性を踏まえた農業復興が進んでいることも斉藤氏は指摘した。

先に触れた仙台平野を中心にした大規模土地利用型法人ほか、南部のJA亘理管内では東北一のイチゴ団地を核に復興に向かっている。一方、北部のJA新みやぎ(旧JA南三陸)管内はもともと小規模兼業農家が多く法人化はそれほど進まなかったが、冬から春に収穫する野菜を「春告げやさい」として震災前からブランド化に取り組んでおり、その復活をめざした。大規模農家と小規模農家がともに産地復興を支え、地元企業と連携したブランド商品づくりにも取り組む。

こうしたさまざまな農業復興のかたちにJAは営農指導から販売、さらに金融までまさに総合事業で対応し支援してきた。復興で大規模法人が増え農業構造が大きく変化したが、それら法人がJAを利用する理由は「困ったときに一緒に考え支援してくれる」だという。

斉藤氏は「震災からの農業復興だけでなく、全国で進む農業構造の変化、それがめざす持続的な農業経営と地域農業の確立に向けてJAの役割が期待される」と強調した。

苦戦強いられる福島産品

行友弥特任研究員は「福島被災地における農業復興の現状と課題」を報告した。

原発事故被害を受けた福島県では、避難を契機に人口減少と高齢化が急速に進んだ。被災12市町村で営農を再開した農地は32%にとどまる。帰還困難地域の大熊町、双葉町はゼロである。避難指示が早く解除された地域も水稲の作付け面積は頭打ちで伸び悩んでいる状態だ。

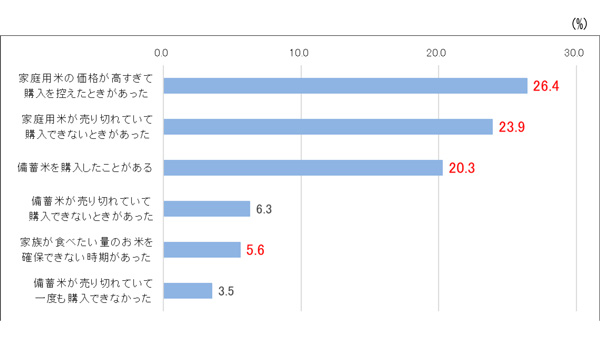

農林水産物の安全性は担保されているが、販売面で苦戦を強いられている。福島県が最大の産地である夏秋きゅうりは価格も生産量も回復したが、米は全国平均価格にくらべて60kg448円低く(令和元年産米)、桃はkg106円低くなっている(令和2円)。風評被害で一部消費者には避ける傾向が依然見られるが、他産地に「棚」を奪われ、その状態が定着してしまったことが要因として大きい。

岩手と宮城の農業産出額はすでに震災前の水準を上回っているが、福島は90%にとどまっている。風評被害に強い作物として、花き、タマネギなど業務・加工用野菜、ワイン用ブドウなども導入され多品目化した。ただ、コロナ禍で打撃を受けた。一方、畑作・水田転作ではソバ、ナタネ、エゴマ、飼料用作物なども広がった。畜産は飯舘村を中心に和牛繁殖が大規模化、専業化して再開する事例が出てきた。ただ、除染した農地の保全管理助成は今年度で原則終了するため、荒廃の懸念もあるが、畜産との連携で草地化、放牧などで遊休地化を防ぐことも課題となっている。

行友氏は飯舘村に後継者が"通勤形態"で営農に従事する例や、移住者が100人を超えていることなど「関係人口」による農村の価値見直し、コミュニティを支える小さな農業も福島の復興にとっては大切で、被災地の外からは、被災者が心豊かで平穏な日常を取り戻す営むが続けられていることへの理解や共感が必要ではないかと指摘した。

人間の復興へ

コメンテーターとして参加したJA全中副会長の菅野孝志JA福島5連会長は農業の復興をめざして立ち上がった農業法人が「地域を守る」ことを理念としていることに着目し、そうした法人にとって「困ったときに支援してくれるのはJA」と評価されるJAと役割を発揮していることを評価した。また、福島の復興については帰還した高齢者や小さな農業の営みも含めて「住民が豊かな暮らしをつくる今後の10年にしていかなければならない」と話した。

重要な記事

最新の記事

-

飼料用米、稲WCSへの十分な支援を JAグループ2025年10月16日

飼料用米、稲WCSへの十分な支援を JAグループ2025年10月16日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】本質的議論を急がないと国民の農と食が守れない ~農や地域の「集約化」は将来推計の前提を履き違えた暴論 ~生産者と消費者の歩み寄りでは解決しないギャップを埋めるのこそが政策2025年10月16日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】本質的議論を急がないと国民の農と食が守れない ~農や地域の「集約化」は将来推計の前提を履き違えた暴論 ~生産者と消費者の歩み寄りでは解決しないギャップを埋めるのこそが政策2025年10月16日 -

死亡野鳥の陰性を確認 高病原性鳥インフル2025年10月16日

死亡野鳥の陰性を確認 高病原性鳥インフル2025年10月16日 -

戦前戦後の髪型の変化と床屋、パーマ屋さん【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第360回2025年10月16日

戦前戦後の髪型の変化と床屋、パーマ屋さん【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第360回2025年10月16日 -

「国消国産の日」にマルシェ開催 全国各地の旬の農産物・加工品が集合 JA共済連2025年10月16日

「国消国産の日」にマルシェ開催 全国各地の旬の農産物・加工品が集合 JA共済連2025年10月16日 -

静岡のメロンや三ヶ日みかんなど約170点以上が「お客様送料負担なし」JAタウン2025年10月16日

静岡のメロンや三ヶ日みかんなど約170点以上が「お客様送料負担なし」JAタウン2025年10月16日 -

高齢者の安全運転診断車「きずな号」を改訂 最新シミュレーター搭載、コースも充実 JA共済連2025年10月16日

高齢者の安全運転診断車「きずな号」を改訂 最新シミュレーター搭載、コースも充実 JA共済連2025年10月16日 -

安心を形にした体験設計が評価 「JA共済アプリ」が「グッドデザイン賞」受賞 JA共済連2025年10月16日

安心を形にした体験設計が評価 「JA共済アプリ」が「グッドデザイン賞」受賞 JA共済連2025年10月16日 -

東京都産一級農畜産物の品評会「第54回東京都農業祭」開催 JA全中2025年10月16日

東京都産一級農畜産物の品評会「第54回東京都農業祭」開催 JA全中2025年10月16日 -

JA協同サービスと地域の脱炭素に向けた業務提携契約を締結 三ッ輪ホールディングス2025年10月16日

JA協同サービスと地域の脱炭素に向けた業務提携契約を締結 三ッ輪ホールディングス2025年10月16日 -

稲わらを石灰処理後に高密度化 CaPPAプロセスを開発 農研機構2025年10月16日

稲わらを石灰処理後に高密度化 CaPPAプロセスを開発 農研機構2025年10月16日 -

ふるさと納税でこども食堂に特産品を届ける「こどもふるさと便」 寄付の使いみちに思いを反映 ネッスー2025年10月16日

ふるさと納税でこども食堂に特産品を届ける「こどもふるさと便」 寄付の使いみちに思いを反映 ネッスー2025年10月16日 -

「NIPPON FOOD SHIFT FES.」に出展へ 井関農機2025年10月16日

「NIPPON FOOD SHIFT FES.」に出展へ 井関農機2025年10月16日 -

マルトモが愛媛大学との共同研究結果を学会発表 鰹節がラット脳のSIRT1遺伝子を増加2025年10月16日

マルトモが愛媛大学との共同研究結果を学会発表 鰹節がラット脳のSIRT1遺伝子を増加2025年10月16日 -

マックスの誘引結束機「テープナー」用『生分解テープ』がグッドデザイン賞を受賞2025年10月16日

マックスの誘引結束機「テープナー」用『生分解テープ』がグッドデザイン賞を受賞2025年10月16日 -

北海道芽室町・尾藤農産の雪室熟成じゃがいも「冬熟」グッドデザイン賞受賞2025年10月16日

北海道芽室町・尾藤農産の雪室熟成じゃがいも「冬熟」グッドデザイン賞受賞2025年10月16日 -

夏イチゴ・花のポット栽培に新たな選択肢「ココカラ」Yタイプ2種を新発売2025年10月16日

夏イチゴ・花のポット栽培に新たな選択肢「ココカラ」Yタイプ2種を新発売2025年10月16日 -

パルシステムの奨学金制度「2025年度グッドデザイン賞」を受賞2025年10月16日

パルシステムの奨学金制度「2025年度グッドデザイン賞」を受賞2025年10月16日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年10月16日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年10月16日 -

鳥インフル デンマークからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年10月16日

鳥インフル デンマークからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年10月16日