JA活力ある職場づくり全国ネットワーク研究会 多様な働き方追求 人材活用探る2022年12月19日

JA全中は12月8、9日、「JA活力ある職場づくり全国ネットワーク研究会」を開いた。今日、労働力不足や働き方の多様化に伴って、多様な人が働きやすい職場づくりが課題になっている。この課題をテーマに、JAにおける女性職員や高年齢者、障がい者など、多様な人材が生き生きとして働けるようにするための方策を探った。

活力ある職場づくりのディスカッション

活力ある職場づくりのディスカッション

まず価値観共有を

仕事の多様化が進み、若手職員、高齢職員、障がい者と、働く人が多様になり、常勤、臨時、パートと、さまざまな形で働くようになった。これに伴って、年功序列の人事、仕事の内容・待遇面での男女格差など、従来の組織・職場環境では働く人の能力を十分に発揮できなくなっている。

このため多様な特性を持つ人材が、それに合わせた多様な働き方ができるよう、職場環境を変えることが求められている。研究会はJAなどの創意工夫のある先進的な取り組みを学びつつ、情報交換のための全国ネットワーク構築をめざす。

今日のJAの職場の抱える問題として、恒常的な人手不足とそれによる疲弊感、それに組織の官僚化がある。特に人手不足は深刻で、①若い職員が採用できず、中堅職員を含め途中で辞めてしまう②嘱託再雇用が増えているが、十分に働けているか③業務推進・普及が厳しくなり負担感がある④コロナ禍などで対話訪問活動・支店協同活動がやりにくい――などの問題が生じている。

こうした人手不足のなかで活力のある職場をつくるためには、「退職者の復職も含め、老若男女、年齢を問わず元気な限り働ける職場づくりが必要」とJA全中教育部の田村政司次長は指摘する。ただ多様な人材・多様な働き方を無定形に受け入れると職場はバラバラになるため、「価値観の共有」が欠かせない。それはJA組織として「農と地域活動への関心と関わり」だという。

なぜいま多様性(ダイバーシティ)なのかについて、研究会では日本協同組合連携機構(JCA)の西井賢悟主任研究員が経営のサイドから、①組織の中での差別の解消と人権の確立②国際化の中での異文化経営③競争力の再構築――を挙げた。

特に競争力の面で、多様な能力を持つにもかかわらず、性別や学歴などで役割を決めると生産性の低下を招く可能性がある。このため「多様な人材を組み合わせて活用しないと、組織が活用できる知識は限られ、競争と協力に基づくイノベーションは起きにくい」とダイバーシティの強みを強調した。

フェイズ変化

研究会では、女性職員・非正規雇用職員の問題と、障がい者雇用についての事例報告があった。女性の雇用ではJCAの小川理恵・主任研究員が、「多様な女性が自信をもって能力を発揮するため」の方策で報告。同研究員は「女性の活躍はフェイズが変わった」との認識を示す。いまや地域やJAの持続的発展のためには女性の力が欠かせなくなったというわけだ。そしてJAは、女性の活躍が必要な理由と意義を確認・共有し、女性が自信を持って働ける工夫と環境づくりが必要だと強調した。

男性も給湯役

一方、女性も変化した。長崎県農協中央会で給湯室当番に男性を組み込み、女性だけが着用を義務づけられていた制服を見直し、スカート・パンツ・私服の選択制にした例を挙げる。また女性の発言や行動を「女性の不満解消」に矮小化せず、「組織力向上のため」とする目的を明確にするよう求めた。

掃除など女性の負担率を数値で示したり、動画を使ったりして職場全体の理解を得た。こうした取り組みによって、女性が出張や研修に参加する機会が増え、各種の資格取得の意識が向上。特に男性の意識が少しずつ変わってきたという。

また、山梨県のJA南アルプス市では、女性専務理事が司令塔となって女性職員が働きやすい環境づくりをサポート。特に業務に関係なく資格認証試験の受験を促し、結果を人事評価に反映させた。また、だれでも参加できる教育体制を整備し、女性の自信につなげた。

こうした先進的JAの共通点として小川主任研究員は、「はっきりした目的を持ち、行動の第一歩を踏み出していること。具体的な実践を通じて意識改革が進んでいる」と、小さなことからでも、具体的踏み出すことの大切さを強調した。

障がい者も戦力に

障がい者雇用については㈱JAぎふのはっぴぃまるけが報告した。同社は「地域共生社会の実現に貢献する」を経営理念とするJAぎふの特例子会社で、障がい者も健常者も当たり前に共生する社会実現をめざす。特例子会社は障がい者の雇用が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上となっている。現在19人の障がい者が働いている。

雇用形態は、体調に応じ週2回3時間から8時間まであり、契約期間も半年、1年、期間の定めなしまでさまざま。はっぴぃまるけの仕事はJAぎふの事務や清掃応援などのほか、農業部門としてJAの選果施設などの作業を支援する。また70aの自作農地を持ち、社員研修や農園として活用し、農家の作業も支援。ほかに女性部から引き継いだみそづくり、草刈り作業などを行い、障がい者も有力な戦力として位置付けられている。

はっぴぃまるけの高橋玲司総括部長は「いろいろな仕事があり、短時間の労働でもワークシェアすれは運営できる。半日勤務の課長がいてもよい。個性を最大限発揮してもらうため適所適材、つまり適所に適材が働けることを意識している。はっぴぃまるけは農業で自立を目指しており、福祉法人ではないので〝農福連携〟という言葉は使わない」という。

なお、研究会では業務改善・課題解決の手法としてスマートフォンの活用が提起され、NTTコミュニケーションズ㈱が、JAで取り入れている実例を挙げ、その利点を紹介した。同社は、外出先から必要な業務のほとんどがこなせるスマートフォンの利点を挙げ、期待できる効果として、①訪問の機会を増やし、組合員とのコミュニケーションが増える②タイムリーに情報共有でき、職員同士のコミュニケーションが増える③心と時間に余裕ができ、新しい情報・知識を得る機会が増えることを挙げ、働き方を変えるツールとしてJAでの導入を呼び掛けた。

女性枠必要か

ディスカッションでは、女性の枠を決めるクオーター制が取り上げられた。女性理事で枠を設けているJAが多いが、「男女同等の基本は男女が同じスタートに立つことであり、人数をきめるのは疑問」「なんのために女性が活躍できるようにするのか、その目的を明確にする必要がある」などの意見があった。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日 -

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日 -

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日 -

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日 -

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日 -

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日 -

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日 -

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日 -

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日 -

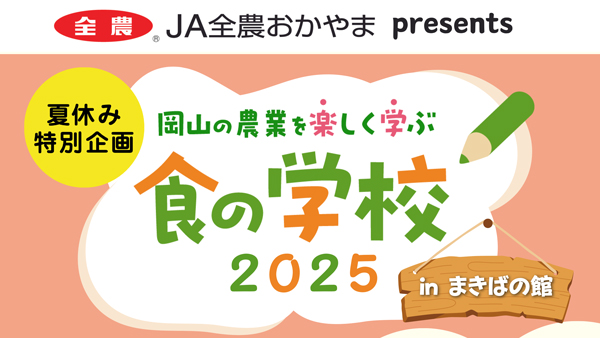

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日