JAの活動:緊急連載-守られるのか? 農業と地域‐1県1JA構想

協同のためのエリア設定組合員の意思反映が課題2018年4月11日

農協陣営は1990年前後に全国1000農協構想を打ち出した。その追求のなかで県1JAを生み出すまでに至ったのが時代的特徴である。今、信用事業代理店化問題との関連で広域合併が再燃しているが、これまでの経験を活かすに越したことはない。そこで本紙で昨年10月下旬号より隔週で21世紀の合併農協について事例報告してきた。

合併問題をとりあげると、即合併促進と受け取られかねないが、本シリーズは合併の賛否を論じるものではなく、決定にあたっての、あるいは制度設計にあたっての留意点を過去の事例に探るものであり、合併を決めるのはあくまで組合員であり当事者である。

◆なぜ広域合併なのか

合併の理由は、a.経営破たんや大災害被害の救済合併、b.県域が狭く一日経済圏への農協サイドからの対応、c.多様な作目の相互補完(範囲の経済)や大口ロット形成(規模の経済)をめざしつつ、各作目の高位平準化を図りながら有利販売をめざす総合産地化の追求など、さまざまである。

共通する背景として、グローバル化のなかでの金融危機と地域格差の進行、とくに中山間地域の次のような困難がある。すなわち人口減が激しく協同が困難になる。経営の基盤が細る。過疎化がまだらに進み農協が消滅しかねない地域が出てくる。

中山間地域では信用事業が小規模で、組合員目線に立った事業展開をしようにも資金にこと欠き、また相対的に依存度の大きい共済事業の先細り傾向が顕著である。農村人口の減少に伴う市場縮小は中山間地域にとどまらず広域合併の共通背景といえる。

そこで「今日の協同を追求するにはいかなるエリアの広がりが必要か」が問われる。「エリアの広がり」は経営的には適正規模ということだが、それは事業によって異なる。産地としては依然として市町村、最大でも郡エリアだろう。しかるに信用事業では1県1農協構想は貯金額1兆円をめざすものが多い。しかしメガバンクさえ「銀行あと7年」(AERA2018年1月22日号)といわれるなかで、「1兆円あれば大丈夫」とは誰も言えない。産地規模と信用事業規模のずれが大きく、後者については適正規模をみいだせないのが今日的合併の難問であり、さまざまな創意工夫を要する(次回)。

◆合併の取り組み体制

合併実現にこぎつけるには、組織に提起してから10年はかかる(最近は短縮される傾向にあるが)。10年という歳月における曲折を耐え抜くには、合併目的への揺るぎない信念とぶれないリーダーシップが欠かせない。その間に合併に向けての人事(布陣)を徐々に整えていっているケースも多い。

合併の建前はあくまで「高位平準化」である。高位平準化だと合併で「得」をするのは販売額・貯金額等でより低位にある農協であり(引き上げ効果)、より上位の農協はメリットを実感できない、果ては「損をする」という意識になりかねない。

そこから経験則的にでてくることは、その県(地域)においてトップにたつ農協が合併の先頭にたつ必要があるということである。できるならトップ農協のトップが合併の旗をふるう組織(中央会等)のトップになることだ。

協同が人と人のつながりである以上、それは自ずと顔の見える範囲を求めることになり、組合員にとって広域はそもそもなじまない。そういう組合員に対しては一般的に組織(組合員)代表のリーダーが説得力をもつ。

◆県連との関係

1県1JA化は、単協のみならず、県連(中央会)や全国連県本部を巻き込んだ取り組みになる点で、単協間の合併とは質を異にする。そこでは県連組織等を存置するか包括承継するかが大きな論点になる。また1県1JA化しない場合でも大きな合併には中央会が部課長クラスを送り込むといった支援策もなされている。

包括継承した場合には、県連組織のスタッフを新単協に迎え入れることにより、単協が人的資源の飛躍的な充実をとげたことに対する評価は高い。信用事業等ではとくにそれが顕著である。

しかし、それに伴う問題もある。まず県連でなければ制度的に担えない機能、たとえば信用事業では外貨建ての運用等が単協ではできなくなる。 また県連スタッフが新単協に移籍することにより、単協の経営幹部の多くを県連出身者が占める可能性が強まる。能力・知見から当然という評価もあれば、他方ではいわゆる「経営者支配」(企業が株主・組合員ではなく経営陣に主導権を握られる事態)が強まり、組合員から乖離する可能性もありうる。いずれの事例も連合会出身者と単協出身者のバランスをとることに腐心しているが、適材適所と意思疎通に心がけることだろう。

◆地区本部制の是非

健全経営の単協、それなりに組合員目線でがんばってきた単協が合併に踏み切るにあたっては、産地農協・職能組合としての良さが失われる、農協が地域・組合員から遠くなる、といった不安や懸念が強い。

それを払しょくするには、旧農協を何からの形で活かした(残した)合併が求められる。そこで旧農協単位の「地区本部制」を採り、そのトップに組織代表を(常務)理事等として据えることになる。また地区本部間の切磋琢磨が必要であり、そのためにあたかも独立採算制のごとくに、地区本部ごとに収支計算して、収益に応じて次期に「還元」を行い、組合員活動費等にあてるといった試みもなされている。

しかし地区本部を重視し、その自立性を高めるほど、組織は<本店-地区本部-(統括)支店>の三重、四重に複雑化することになる。場合によっては本店・地区本部間の意思統一を欠いたり、指揮命令系統が複線化し、本店の意向が支店まで貫徹しなかったりして、混乱を生じる。また、地区本部ごとの「地域エゴ」が残り、全県的課題への挑戦、広域化による統合力メリットの追求が不十分になる。

そこで多くの事例では、まず地区本部長を組織代表から職員代表に変更する、地区本部から事業関係を外す、収益の「還元」を事業利用分量配当に切り替える、地区本部の存続期間を決め、最終的には廃止する、等のさまざまな工夫が試みられている。

そんなことなら初めから地区本部制をとらねばよかったということになりかねないが、それではそもそも合併が成立しなかった。地区本部は必要だが恒久ではないという認識に立って、地区本部を慎重に組成・運用することが合併のキモだろう。

◆理事会か経営管理委員会か

1996年の農協法改正で経営管理委員会制度が取り入れられ、01年改正で事業連は必置とされた。その頃の合併JAでは同委員会制度をとったところが多いが、最近の合併はほとんど理事会制を採用している。しかし巨大化した協同組合組織をどうガバナンスするかの課題は依然として残る。

経営管理委員会制度を取り入れたところでは、その本音は理事会による経営の迅速な意思決定が狙いだといえる。組織代表からの経営の自由度の獲得とも言える。それは言い換えれば前述の「経営者支配」が強まることでもある。

経営管理委員会については、a.そもそも組合員になじみにくい、b.組織代表が執行権をもたないのはおかしい、c.理事会提案が経営管理委員会で否決されるなど理事会と経営管理委員会の間に溝ができる、d.屋上屋を重ね二度手間になる、といった指摘がある。

ある大型合併農協では、不祥事を機に理事会から経営管理委員会制度に移行したが、やはり組織代表が執行権をもつべきということで、最近、理事会制に復帰した。その代わり、組織代表が正副組合長になり執行権をもち、学経者が専務・常務として実務に当たる仕組みにした。理事会と経営管理委員会のいいところをミックスしたといえる。

要は組合員意思の反映、高度専門化した経営のための人材確保、迅速な意思決定をどう組み合わせるかである。

重要な記事

最新の記事

-

柑橘のかいよう病 南関東などで多発のおそれ 令和7年度病害虫発生予報第1号 農水省2025年4月17日

柑橘のかいよう病 南関東などで多発のおそれ 令和7年度病害虫発生予報第1号 農水省2025年4月17日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】目指す方向を明確にせずして酪農・乳業の未来なし2025年4月17日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】目指す方向を明確にせずして酪農・乳業の未来なし2025年4月17日 -

むらの鎮守さまの祭り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第336回2025年4月17日

むらの鎮守さまの祭り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第336回2025年4月17日 -

「東建ホームメイトカップ2025」で優勝した生源寺選手に三重県産コシヒカリを贈呈 JA全農みえ2025年4月17日

「東建ホームメイトカップ2025」で優勝した生源寺選手に三重県産コシヒカリを贈呈 JA全農みえ2025年4月17日 -

「ひろしまの旬を楽しむ野菜市~ベジミル測定~」を無印良品3店舗で初開催 JA全農ひろしま2025年4月17日

「ひろしまの旬を楽しむ野菜市~ベジミル測定~」を無印良品3店舗で初開催 JA全農ひろしま2025年4月17日 -

小学生の食農教育補助教材を秋田県に贈呈 JA全農あきた、JAバンクあきた2025年4月17日

小学生の食農教育補助教材を秋田県に贈呈 JA全農あきた、JAバンクあきた2025年4月17日 -

人気の「但馬牛」をたっぷり1kg 3つの特典付き商品を数量限定で販売 JAタウン2025年4月17日

人気の「但馬牛」をたっぷり1kg 3つの特典付き商品を数量限定で販売 JAタウン2025年4月17日 -

JA新みやぎ、トレ食と未利用バイオマスの有効活用で協定締結 ヤマタネ2025年4月17日

JA新みやぎ、トレ食と未利用バイオマスの有効活用で協定締結 ヤマタネ2025年4月17日 -

「地球の歩き方」と初コラボ『おいしい日本の届け方』発行 農水省2025年4月17日

「地球の歩き方」と初コラボ『おいしい日本の届け方』発行 農水省2025年4月17日 -

「冷凍食品」の購入量 物価上昇でも影響は比較的小さく「冷凍食品の利用状況」実態調査2025年4月17日

「冷凍食品」の購入量 物価上昇でも影響は比較的小さく「冷凍食品の利用状況」実態調査2025年4月17日 -

「米コ塾」が2年目を迎え、現場へ足を運び、販促イベントなどを企画 米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局2025年4月17日

「米コ塾」が2年目を迎え、現場へ足を運び、販促イベントなどを企画 米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局2025年4月17日 -

徳島県・東みよし町"1年中いちごが採れる町"の発展を支援 「企業版ふるさと納税」活用による寄附 NEXYZ.Group2025年4月17日

徳島県・東みよし町"1年中いちごが採れる町"の発展を支援 「企業版ふるさと納税」活用による寄附 NEXYZ.Group2025年4月17日 -

人気インフルエンサー「農家の孫まっち」さんが公式アンバサダーに就任 クールコネクト2025年4月17日

人気インフルエンサー「農家の孫まっち」さんが公式アンバサダーに就任 クールコネクト2025年4月17日 -

農業機械導入を後押し「補助金申請代行サービス」提供開始 唐沢農機サービス2025年4月17日

農業機械導入を後押し「補助金申請代行サービス」提供開始 唐沢農機サービス2025年4月17日 -

鹿児島工場操業50周年記念「ポテトチップス九州味自慢 甘口しょうゆ味 黒さつま鶏仕立て」発売 カルビー2025年4月17日

鹿児島工場操業50周年記念「ポテトチップス九州味自慢 甘口しょうゆ味 黒さつま鶏仕立て」発売 カルビー2025年4月17日 -

香取市で「たちばなパークフェスMEET&MEAT」開催 肉料理のキッチンカーが大集合2025年4月17日

香取市で「たちばなパークフェスMEET&MEAT」開催 肉料理のキッチンカーが大集合2025年4月17日 -

コープいしかわを事業支援 職員派遣を継続新たに3人を派遣 コープデリ2025年4月17日

コープいしかわを事業支援 職員派遣を継続新たに3人を派遣 コープデリ2025年4月17日 -

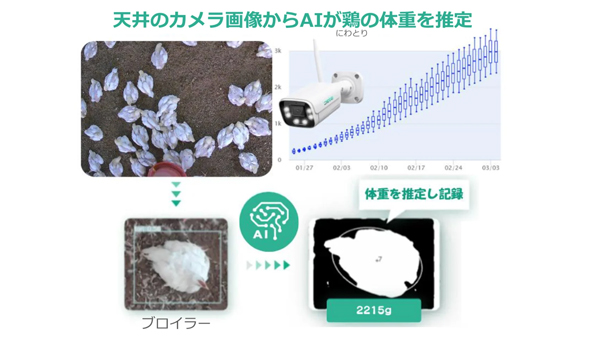

アクト・ノードが「中小企業優秀新技術・新製品賞」のソフトウエア部門で優秀賞を受賞2025年4月17日

アクト・ノードが「中小企業優秀新技術・新製品賞」のソフトウエア部門で優秀賞を受賞2025年4月17日 -

EFポリマーが10億円の資金調達を実施 持続可能なソリューションのグローバル展開と研究開発を加速2025年4月17日

EFポリマーが10億円の資金調達を実施 持続可能なソリューションのグローバル展開と研究開発を加速2025年4月17日 -

農薬出荷数量は1.2%増、農薬出荷金額は3.5%増 2025年農薬年度2月末出荷実績 クロップライフジャパン2025年4月17日

農薬出荷数量は1.2%増、農薬出荷金額は3.5%増 2025年農薬年度2月末出荷実績 クロップライフジャパン2025年4月17日