JAの活動:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画

【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】多様な住民が参加する地域の基本計画構築を JAはだの 宮永均専務理事2020年4月20日

食料自給率が37%にまで下がるなか、新型コロナウイルス感染症が拡大し「緊急事態宣言」が全国に発出された。日本の食料安全保障を揺るがす事態が現実味を増すなかで、今回の新基本計画は策定された。新型コロナウイルス問題を乗り越えながらこれからの10年、どう活力ある農業・農村を築いていくのか。今回は神奈川県・JAはだのの宮永均専務は、自給率を向上させるには、地域の多様な住民が農業に参加する地域農政の構築が重要だと提言する。

◆里地・里山も視野に農業振興

食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村政策審議会の意見をもとに、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたものであるが、情勢変化等を踏まえ、概ね5年ごとに変更することとされ、2020年3月31日に新たな「食料・農業・農村基本計画」~わが国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために~の基本計画が策定された。

食料・農業・農村基本計画は、食料・農業・農村政策審議会の意見をもとに、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたものであるが、情勢変化等を踏まえ、概ね5年ごとに変更することとされ、2020年3月31日に新たな「食料・農業・農村基本計画」~わが国の食と活力ある農業・農村を次の世代につなぐために~の基本計画が策定された。

今回の改定では主に食料自給率目標、国内生産基盤、農村政策が議論されている印象が強いが、この基本計画はもっと広く農政の基本方針と施策が定められるべきではないか。これはわが国の食料・農業・農村が次世代へと持続的に継承され、国民生活の安定や国際社会に貢献していくために、今後10年先の農政指針となるものでなければいけないと考えるからだ。さらに自然災害や新型コロナウイルス感染症の拡大、貿易自由化の加速などが食料自給率の低迷に影響し、日本の食料安全保障を揺るがす事態になりつつある。このため国内農業生産の増大と食料自給率を向上させることを基本に、日本の食料・農業・農村の将来はどうあるべきかを農業・農村の現場に立ち戻って地域で考えていかなければならない。

また基本計画は、農業の持続的な営みを通じて、多くの生物の生息環境を形成する田園地域や里地里山を保全していくため、地域において策定される計画のもとで農業生産の維持や生産基盤の管理といった生産関連活動と、生物多様性の保全を両立させる取り組みを促進するものでなければならない。さらに、森林・林業基本計画と連携する必要もあり、里山林は林業の振興などをはかる中で、多様な生物の生息・生育地などの保全をはかりつつ、ボランティア、NPOなどとの連携により多様な利用活動を促進することも重要ではないかと考えている。

しかし、農業経営や里山管理では広範囲で農薬が使用されている。いずれの計画においても、たとえば環境保全型農業の促進に生物多様性保全の観点から農薬使用を制限するなどの里地里山保全施策を加えるべきではないか。なぜなら、前述した理由はもちろんであるが、秦野市では化学肥料や農薬の影響により重要な生物種の生態が消滅の危機にあることや、猪や鹿、ハクビシンなどによる農作物への被害が深刻だからである。

人の営みによって連綿と受け継がれてきた里地里山の自然環境は、経済社会の変化によって農林業の暮らしの中での利用が減少したことで、耕作放棄地や手入れが行き届かない森林の増加、藪や竹林の拡大、水路やため池の荒廃が進み、今危機にさらされている。結果、これまで生息・生育してきた多くの動植物が姿を消しつつある。生物多様性にとって里地里山の保全は重要な課題であり、地域農業振興にとっても保全管理がきわめて重要である。里地里山を保全するうえでは、人と自然のかかわりの再生が鍵となり、新たな担い手や行政、専門家も加えた多様な主体による協働の枠組みのもとに、保全活用を推進することが課題である。人と自然とのかかわりの歴史を通じて、集落を中心に資源が循環し、持続的に自然の恵みを享受する空間が形成・維持されてきた地域を取り戻したい。この地域再生ができることにより、かねてからの目標である食料自給率向上へと期待が持てるのではないか。

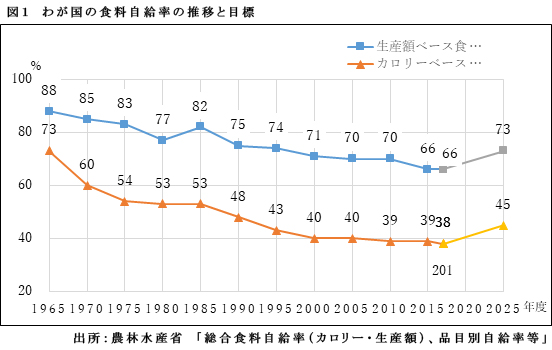

食料自給率低下の要因は、輸入農産物由来の食品の熱量が増加していることが考えられる。カロリーベースでの食料自給率は1965年度から1975年度で73%から54%へと大きく低下、さらに1990年度は48%に低下、2000年度に40%まで低下した。2018年度は37%まで低下しているが2000年度以降はこの間大きく変化していない。これは、高齢化による需要の減少により自給率を押し上げる効果と国内生産量減少により、自給率の低下が見られず食品構成の変化が自給率変化にほとんど表れないからであるが、1人・1日当たり国産供給熱量は2018年の912kcal/人・日から2025年度に1,031kcal/人・日と119kcal増加する目標だが、総供給熱量は2018年度の2,443kcal/人・日から、高齢化による食料消費量の減少による予測で2025年度には2,314kcal/人・日に下方修正した。

カロリーベースの食料自給率は2018年度の37%から2025年度に45%にするという目標になっているが、前述した多用な主体による協働が確立できない限り、このカロリーベース食料自給率目標45%の達成は容易なことではない。

◆地域とJA 連携強化を

谷口信和東京大学名誉教授は、「平時の食料安全保障としては自給率向上が第一級の課題であることを再確認し、自給率向上に資するあらゆる可能性を活用する視点を明確にすべきである。たとえば、耕作放棄地の復旧・活用にあたっては牛のほかに山羊や羊の放牧も含め、農業者だけでなく多様な地域住民の参加をも視野に入れた政策の構築が必要である。また、市民農園を始めとする多様な自給的性格の強い土地利用の実態を把握し、平時におけるそれらの積極的な奨励が不足時の食料供給に果たす役割を適切に評価し、位置づけるべきである。(日本農業年報65)」と指摘している。同様の考えのもと実践する一人として感銘を受けた内容である。

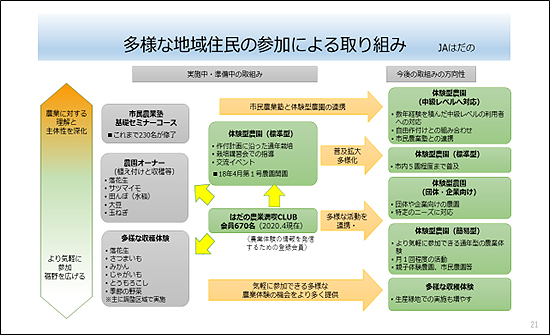

JAにとって自給率向上のための農業生産の拡大は、自己改革で求められている最優先課題であるが、課題を認識しつつ10年、20年、30年と長期間に渡って着実に取り組んでいかなければ届かない自給率目標となってしまう。さらに今日の状況は、農業者の高齢化による担い手不足、荒廃農地の拡大など農業や地域の存続が危ぶまれる状況がある。こうした問題解決のためにも、基本計画の方向に即した自給率向上のために農業者、地域、JAが連携し可能性を模索していかなければならない。この可能性を実現するためJAはだのでは、耕作放棄地の復旧・活用、遊休農地の特定農地貸付事業による市民農園の設置・運営、体験農園設置、はだの都市農業支援センターによる市民農業塾の運営などを行い、農業者だけでなく多様な地域住民参加による取り組みを拡大し、食料自給率向上へ貢献することを目標にしている。

(関連記事)

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】食料安保の確立へ 早期実践を 中家徹JA全中会長

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】中小農家の減少食い止め持続発展を 八木岡努JA水戸代表理事組合長

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】「期待する」と同時に「国まかせにしないで」 JA十和田おいらせ理事 小林光浩

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】実践こそ不可欠 JAの存立問われる10年 阿部勝昭JA岩手県中央会副会長理事

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】農政の方向を転換する意欲的な計画 宗 欣孝 JA福岡市代表理事専務

重要な記事

最新の記事

-

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

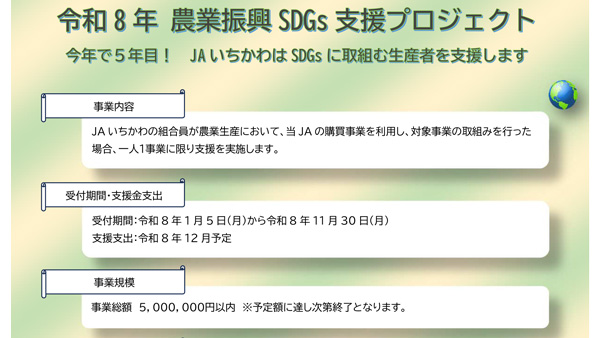

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日 -

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日 -

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日 -

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日