JAの活動:女性協70周年記念 花ひらく暮らしと地域

【花ひらく暮らしと地域―JA女性 四分の三世紀(8)】「わたし」に目覚める<上>いのちと健康を守って2021年11月4日

「国破れて山河あり」と言われた飢餓の夏から、コロナ禍を乗り越えて新しい時代に挑む今夏まで76年。その足どりを、「農といのちと暮らしと協同」の視点から、文芸アナリストの大金義昭氏がたどる。

■「気がね山」の重圧

憲法や民法などで基本的人権や男女平等などが高らかに謳われたからといって、農村女性が旧来の桎梏(しっこく)や羈絆(きはん)から直ちに解き放たれたわけではなかった。特に農家の嫁の現実は、戦後も昭和30年代前半までは牛馬同然の暮らしが続いた。

昭和31(1956)年8月に熊谷元一が上梓した『村の婦人生活』(新評論社)は、熊谷が小学校教員を務めていた長野県で地元農村の実態調査を踏まえ、女性の日常を丹念に描き出している。

農家では、嫁をむかえると「手間がふえた」といってよろこぶ。むかえられた嫁は、人の妻というより家の嫁という色彩がつよい。だから、人間同士の結婚というよりも、家と家との手間の取引きをしているといったほうが適当かもしれない。農家に嫁いだ婦人には妻としての立場よりも、嫁としての立場がさきにたち、嫁としての苦労がなみたいていではない。若いころから働きぬいてきたしっかりものの姑につかえる嫁は容易なことではない。しかもその家で気にいった嫁となるためには、娘時代の面影もうせて、みるかげもないすがたにならなければならない。

その嫁の日課について。少し長くなるが、農村ならどこにでも見られた実態を熊谷のレポートから転記する。

農繁期の朝などは四時頃、おそい家でも五時前にはおきる。まずかまどの火をたきつけ、掃除をし、子どもに乳を与え、おむつをかえ、その間に朝食の用意、朝食。朝食がおわると片づけもそこそこにして、よごれたおむつはかごに入れて野良へ持って行く。皆が一休みしてお茶をのんでいる間に田用水でおむつを洗って干す。それがすめば授乳に、おむつかえにとゆっくり休むひまもないわけだ。野良から帰れば夕食の支度、夕食が終れば明日の食事の用意、お風呂の世話、最後にはいってその湯で洗濯、床につくのは一〇時か一一時頃、一眠りした頃子どもが泣きだす。おきて、おしっこをさせる。こんな生活が毎日続いていく。

農村には添乳をする婦人が多いが、よく添乳をしながら、自分はうつらうつらしているのを見かけるが、疲れきっているので一寸気がゆるんで横になればすぐ眠気がさすのだ。どんなに疲れていても姑よりもおそくおきるようなことがあれば、嫁としての資格を失うわけで、常に緊張していなければならない。それで若い嫁が実家に帰ると、やたらに眠くて死んだように眠るというのをよく聞くが、実家に帰ってやれやれと思うとたんにはりつめた気もゆるんで一度につかれが出るのだ。

むろん、外出の自由などない。「気がねをして出るくらいなら家にいたほうがいい」のである。熊谷はこの「気がね」について、「両親に気がね、外出の不自由、最後に入浴する。以上三つをぬきだしてみると別表のように(中略)、二〇代の婦人を頂上とするグラフの山が出来る。わたしたちは『これを気がね山』とよんでいる」と記し、農家の嫁は「はげしい農業労働や家事労働に追いまわされながら、なお重くるしい家のワクの中で生活をしている」と続けている。

■「農夫症」を契機に

実際に、農家の嫁にはまるで「自分」がなかった。自分であって自分でない。自分のことを自分で決める「自己決定権」を持つことが出来なかった。そんな嫁の立場に限らず、農村女性は総じてこの「気がね山」に押しつぶされ、忍従と忍耐の暮らしを強いられていたから、身心に変調を来たしたとしても不思議はない。病院に行くなど贅沢(ぜいたく)で、言語道断だった。

このために、野良仕事に身体を酷使した男性も含め、農民の多くが慢性的な疲労・疾病に見舞われた。頭痛・肩こり・腰痛・多発神経痛・手足のしびれ・どうき・息切れ・倦怠・無気力・めまい(たちくらみ)・耳鳴り・夜間多尿・不眠・腹はり・腹痛・便秘などの症状が、農民固有の「慢性疲労症候群」として医療従事者に注目された所以である。

この「慢性疲労症候群」を「農夫症」と命名し、その解明と対策に力を注いだのが、北海道厚生連旭川厚生病院長の藤井敬三医師や長野県厚生連佐久総合病院長の若月俊一医師など、日本農村医学会に結集した厚生連病院の医師たちだった。当時の農民にありふれた症候群を「農夫症」と見なし、その成因を探って営農・生活の劣悪な現実に光を当てた医師たちの功績は大きい。

文芸批評家の柄谷行人に「リアリズムとは、たんに風景を描くのではなく、つねに風景を創出しなければならない。それまで事実としてあったにもかかわらず、だれもみていなかった風景を存在させるのだ」(『日本近代文学の起源』昭和55〈1980〉年8月・講談社)という言葉がある。

「風景の発見」という柄谷のこの慧眼に照らせば、命名された「農夫症」は、農民に対して「見なれているために実は見ていないものを見させる」契機になった。その意味で藤井や若月といった厚生連病院の医師たちは、「農夫症」を発見し、いち早く「病(やまい)」の発症を予防する生活改善や健康管理の活動を喚起していく優れたリアリストであったと言ってよい。加えて、提起されたこれらの課題を一身に担ったのが農協の生活指導員や農業改良普及所の生活改良普及員、保健所の保健師、病院の看護師、栄養士などを務める女性だった。

その呼びかけに率先して呼応したのが農協婦人部である。村や家の中で牛馬同然の隷従的な地位に甘んじていた女性の身心にこそ、「農夫症」が顕著に現れていたからだ。女性が「人間の名において」自らの健康管理に集団で取り組む農協婦人部の活動は、営農・生活の全般に及んだ。集団検診を筆頭に、食生活改善・農民体操・農休日の設定・共同炊事・季節保育所の設置など、事例は枚挙にいとまがない。

「家族計画」と称して取り組んだ受胎調節・産児制限・母体保護の活動も、男性の身勝手が原因で引き受けさせられた「子おろし」(堕胎や中絶)を避けたいという女性の切実な願いに支えられている。

いのちと健康を守るこのような活動体験から、女性は何に気づいたか。それは「何一つ自分で決めることが出来ずに」自分を殺して生きてきた「わたし」自身の存在だった。女性が「わたし」に目覚め、「わたし」を発見する契機がここに生まれた。

彼岸花のロードサイドで稲刈りが進んだ。

(文芸アナリスト・大金義昭)

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日

シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日 -

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日

農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日 -

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日

若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日 -

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日

【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -

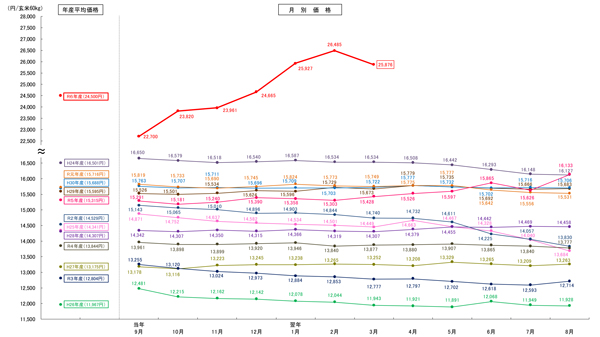

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日

3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日

地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日

主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日

米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -

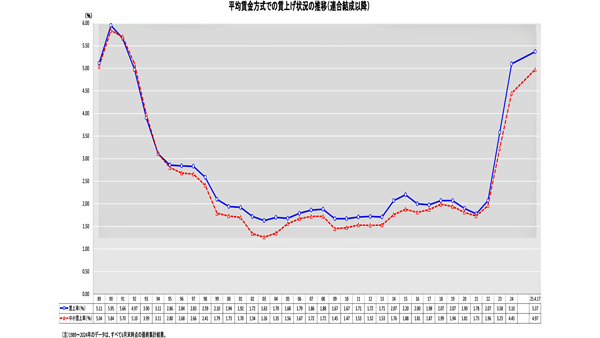

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日

「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日

(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日

JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日

商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日

JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日

地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日

冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日

農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日

農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日

日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日

森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日