JAの活動:女性協70周年記念 花ひらく暮らしと地域

【花ひらく暮らしと地域―JA女性 四分の三世紀(10)】「わたし」に目覚める<下>米価運動に参加して2021年12月10日

「国破れて山河あり」と言われた飢餓の夏から、コロナ禍を乗り越えて新しい時代に挑む今夏まで76年。その足どりを、「農といのちと暮らしと協同」の視点から、文芸アナリストの大金義昭氏がたどる。

■得難い現金の代わり

「物交」という言葉がある。物々交換の略語で、戦後も昭和30年代半ばまでは地域によって米と魚や菓子などの物々交換が行われた。「自給現物経済」に馴染(なじ)んできた農家生活の名残(なごり)である。

全農婦協が昭和34(1959)年1月に発刊した農協婦人叢書Ⅷ『米と農村婦人』にこんな報告がある。

婦人による米のはかり出しや、米による物々交換は(中略)財布をもたない主婦、財布をもてない主婦ということなどが原因として、かなり行なわれているようだ。

京都府下でのある婦人は「現金がないとやりますわ、ソンということはよくわかっておってもなあ。しかし、米のヤミ屋がきませんと農家はこまりますなあ」といっている。(中略)

鳥取県下のある村では、ほとんどが魚との交換にあてられる。

そこでは、魚屋が農家の庭先まで自転車でのりこむ。そして魚何匹で米は何升というように交換される。だから、三~四才の子供までが、魚屋の姿をみると「バアちゃん!バアちゃん!」と一升ますをもって祖母を呼びにいくという。

新潟県下のある村では、一・二年前まで、農家では金では買わないが米ならすぐだすということから、魚でも菓子でも、袋に入れておいて、家の庭先にきて「ハイ、これで一升」と、部落をまわる「一升じいさん」と、アダ名をとった行商人もいたという。(中略)

現金は得難く、出しにくいものという意識が非常に強い反面、それと同様な物でもある米に対しては、現金と同じ価値を感じとれないという弱み、かつヤミ屋にも物々交換の行商人にも、その主導権を完全にもたれているという現実にしっかりと目をむけなければなるまい。

『米と農村婦人』は、全農婦協が農協米穀予約売渡推進中央本部からの依頼を受け、独自の研究チームを立ち上げて、昭和30(1955)年産米から「供出割当制」に代わって実施された「予約売渡制」の実態を明らかにした。その内容は、稲作と女性の関係を「労働・米価・生活・主婦農家・組織」の観点から調査。160ページ余の小冊子ながら、この種の叢書などを十数冊も断続的に刊行していく昭和30年代前半の全農婦協の旺盛な組織力量がしのばれる。

レポートによれば、稲作の投下労働時間は10アール当たり平均240時間前後。農業労賃は日当250~400円。米価はパリティー(特殊な物価スライド)方式による150キロ当たり1万323円。これに対して米価は「農民が米を再生産するための生活を償うもの」と唱え、「それでは、どのくらい生産費がかかっているのか、大ざっぱにでも、それこそドンブリ勘定にしても、自分で自分の家の米の生産費を計算してみたことのある人はおどろくほど少ない」と指摘している。

ちなみに往時の「予約売渡制」については歓迎する一方、「追加割り当て」を第一の不満に挙げている。「農協からの要請で、農家はまじめに保有米を差し引いたあと、ギリギリの線まで申し込みをしているのに、追加割り当てがくると、なんか上からおさえつけられる感じで、どうしても供出当時を思いだしてしまって感じが悪い」という。

■闘いで培う社会意識

「別に出し惜しみや、売り惜しみをするということではなくて、米だけで暮している農家の主婦として、来年の作柄が気にかかるからなんです。だから一軒で少くとも五俵や六俵はよゆうをみておくようになります。ということは、もし翌年凶作や、台風にでもみまわれたら、とても共済金ぐらいではどうにもならないからです。

自給部分が大きな比重をしめているいまの農家の暮しでは、ある程度しかたがないことと思っています。(中略)」といっているように、保有米と予約の間に多少のゆとりをつけておくのは、単に習慣という以上に農家経済の必要上からやられる操作であろう。

政府に売り渡す予約量を決める際に、「最近は主婦に何一つ相談せずに主人が一人で采配をふるうというような家は見られなく」なり、「正式の家族会議こそやらないが、ほとんどの農家では、予約時期の夕食後の話題が、その数量におよんで、婦人も、ことに主婦たちは自由に意見を述べている」と青森県の事例を紹介している。

むろん一方では、息子が父親に遠慮してひとことも「口にだせない」家もあって、若妻が「うすぐらい土間で、わらごみの中にうずまりながら、作業の手を休めずに」嘆いている他県の事例にも触れている。

昭和30年代後半に入って活発化する農協の米価運動に、このような女性たちが動員された。初めはおずおずと、間もなく男性に伍(ご)して運動の先頭に立ち、街頭デモや座り込み、チラシ配布などの経験を積んでいく。

昭和40(1965)年夏には、全農婦協が全青協(全国農協青年組織協議会)と共催で独自の「要求米価貫徹農協婦人青年全国大会」を開催。「出荷延期の措置」をも辞さない気炎を吐いた。かくて米価運動を契機に、女性が農政問題に対する関心を高め、消費者である女性との交流や連携を強く意識するようになる。

第一次オイルショックが勃発した翌年に当たる昭和49(1974)年春には、全青協と連携して異色の「日本列島縦断米価車リレー闘争」を展開。このリレーに参加した山形県農婦協は「米価運動に野良の声を積みあげ」「都市部における消費者対策をすすめる」ために、「県内を巡回し」隣県に署名旗などを引き継いだ、と年史に刻んでいる。いったん動き出せば、女性の動きは止まらない。そのパワーを、JAは今どこまで引き出せているか。

昭和46(1971)年に第14回農民文学賞を受賞した福島県の新開ゆり子に、「百姓の心」という詩がある。

百姓は 倒伏した稲を/一本 一本 起こす/泥にうずまっちまった奴は/手でほり起こす(中略)雨の降るまま/風の吹きまわす まま/見渡すかぎりに倒れた稲を/ひとかぶ ひとかぶ/百姓は 起こす/米は/人間さまの腹ん中に入って/はじめて成仏するんだと/信じてうたがわない/だぶ だぶ 米はあまっていても/倒伏した稲はやっぱり/一本 一本 起こす/百姓の心(『新開ゆり子の詩』昭和52〈1977〉年11月・盛書房)

現代人に、この詩の心がどこまで通じるだろう。刈り田の上を、那須おろしがカミソリのように飛んでくる。

(文芸アナリスト・大金義昭)

本シリーズの一覧は以下のリンクからご覧いただけます。

【女性協70周年記念 花ひらく暮らしと地域】

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日

【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日 -

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日

なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日 -

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日

2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日 -

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日

小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日 -

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日

トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日 -

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日

【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日 -

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日

150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日 -

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日

2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日 -

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日

米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日 -

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日

【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日

【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日 -

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日

【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日 -

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日

宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日 -

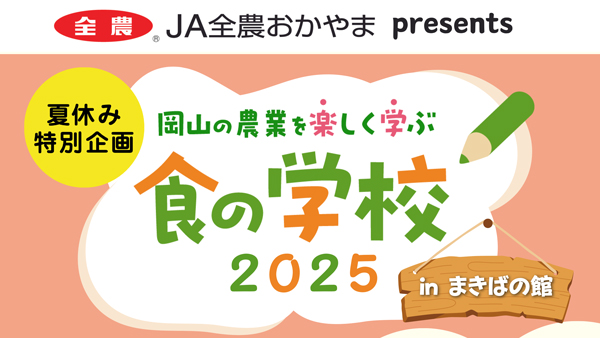

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日

岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日