JAの活動:シリーズ

【インタビューで綴る全農50年】組織改革に手腕 民主的運営、情報公開厳守を 岡阿弥靖正 元JA全農専務(2)2022年11月14日

組織改革に手腕 民主的運営、情報公開厳守を 岡阿弥靖正 元JA全農専務(1)から続く

岡阿弥靖正 元JA全農専務

労組に全力 専従を5年

――労働組合5年の専従は長いですね。職場復帰は大変だったのでは。

全農の専従協定は一人2年、それを5年やった人はいなかったようです。最後には人事部から、やめるか職場復帰するかどうか判断を迫られました。悩みましたが、自分の生活や体力の消耗などを考え,職場に復帰することにしました。

結局、5年の専従のうち書記長を3年務めました。その後、非専従の副委員長を1年やりましたが、これが一番つらかったですね。単協の労働組合の会議や集会はほとんど夜か土・日曜日です。休日なしで、仕事と組合活動のかけもちは身がもちませんでした。

――復帰したあとは、どのような仕事をしてきましたか。

1980(昭和55)年、専従を終え、自動車燃料部に復帰しました。ちょうど第2次オイルショックの後で、オイルショックで十分な石油を確保できなかった経験から、全農は石油(備蓄)基地建設を進めていました。石油は大手の石油元売り会社が独占していたのですが、そこに割り込むことになり、元売りからは大変な反発を受けました。基地の施設は専門業者がいるので建設できるのですが、どう効率的に運営するかはわからない。基地を運営している元売り支店に教えを乞いに行ったのですが、「全農は間違っている」と門前払いを食らったこともあります。元売りと取り引きしている全農の支所からも、あまり来ないでくれと敬遠されました。

自前で石油供給網を整備

結局、他人に頼ってはダメで、全農が自身で実態をよく把握し運営方法を考えてやるしかないと判断し、基地管内のJAの全ガソリンスタンドの実態調査を行いました。規模や売り上げ、搬入時間や配送システム、ルート、営業時間など調べ、SS所長の意見・要望を聞き運営方法を決めました。こうして物流を自前でやるとハード面では2段階で済むわけで、あとはソフト面をどう考えるかです。購入は石油基地で、船単位で一括購入しているわけですから、それまで各元売りのマークのサインポールを掲げていたSSも、それでいいかということになります。その結果、スタンド別の元売りカラーは不要になり、いまのJAマーク入りの赤い看板に統一していきました。石油基地の建設で、調達力や交渉力は向上しました。

自燃部でやってみて、2段階でもソフト面を工夫すればやって行けると思いました。エーコープの運営を、県域を越えて株式会社化したのもこの経験がもとにあります。組織整備対策室長のときで、2段階、3段階では大手スーパーと競争できないと考えてのことです。全農はエーコープの商品開発に特化していくことになります。

1992(平成4)年~99年までの本所企画部(組織整備対策室)のときは、金融ビッグバンに端を発する農協合併と組織整備(事業・組織2段階)、全農の改革などを担当しました。当時、農水省の研究会などで、出席した農協組合長が「JAは貯金をきちんと集める。農林中金も運用で頑張ってもらいたい」と発言したことに対して、「その考えが間違いだ。運用をどうするかが今の問題で、その力がないと貯金を集めるべきでない」と金融の専門家から指摘されることがありました。しかし農協の信用事業利益が減るので、合併で大規模化し、単位農協当たりの貯金量を増やすしかない。農協の収益低下と絡みながら、連合会段階の組織整備が進んだのです。

統合全農の運営・経営確立

組織整備に関わって、全農改革のスローガン、「もっと近くに」を提案したのはそのときです。組織整備は農協組織全体がかかわるので、労働組合活動を通じて単協や県連の事情をある程度知っていたことが役立ったと思っています。

2002(平成14)年~05年の専務のときは、統合全農(2段階)の運営と経営の確立、現場部門の会社化による販売部門の黒字化、旧全農支所の廃止、コンプライアンス問題などが中心課題でした。統合は機能の重複をなくしメリットを生み出すことでしたが、機能は人が担っているので、人の問題が課題になりました。

その後、参事時代の1999(平成11)年、統合全農の情報システム整備を進め、2000年にコメ担当常務、2002(平成14)年~05年の専務時代は販売部門の会社化による黒字化、旧全農支所の廃止などに取り組みました。

専務のころは経済財政諮問会議が政治を牛耳るようになり、農協不要論が唱えられ、当時の武部農相が「農協の営農指導が悪いから農業が振興しない。株式会社の方がいい」などと、農業が振興しないのは農協のせいだと言わんばかりの発言をしていました。

――全購・全販連の合併から50年をどのように総括しますか。また、これからJAをけん引するべき職員へひとこと。

JAの強味は現場の共有

自動車燃料部の時の石油基地建設、組織改革など、チャレンジの必要な事業をやらせてもらったと思っています。その後の事業環境の変化も大きいので、見直しを繰り返しながら後輩たちは立派にやっていると思います。

専務の時、希望退職を募り、また支所を廃止したので、多くの人に退職してもらいました。組織統合というのはそのような課題を背負っています。私も全農を退職した後、どこか関連会社に行くことは考えませんでした。

株式会社は資本が基礎ですから本質は最大限の利潤の追求ですが、協同組合の基礎は組合員の生業ですから本質は持続性です。農協の職員は協同組合であることを忘れず、また持続するためには民主的運営、情報公開、説明責任の3つを忘れないでほしい。それがなくなると組織は崩壊します。農業は現場があり、人や自然とともにあるのが強みです。それが農業であり、農協です。みんなが現場を共有できることのよさに気づいていただきたい。

【インタビューを終えて】

東京の名門、日比谷高校の出身者がどうして農業関連の全農に入会したのか。既に給料の高い自動車会社に就職が決まっていたのに、月給の安い当時の全購連に就職したのか。実は、お母さんの弟が東京の全中にいて、全購連は商社のような仕事内容だからと勧めてくれた、自分も東京にいられると思ったから受験し、合格した。それが最初の赴任地は、東京でなく大阪支所農業機械部だった。

労働組合専従の書記次長・書記長を、普通は2年なのに5年もやって、人事部長から直々の声かかりで全農の職場に戻ったという。そして自動車燃料部、総合企画部長から役員へ。

岡阿弥さんは饒舌で内容も詳細かつ豊富だから記者のヒアリングは追いつかない、参事、常務、専務と昇進して行く肝心なところはインタビューを飛ばしてしまった。岡阿弥さんが直接関与した石油基地建設をはじめ、全農ではチャレンジできる仕事を沢山させてもらって感謝していると振り返る。61歳で全農専務理事を辞した後、関連会社へは行かず、悠々自適の生活のようだ。(坂田)

重要な記事

最新の記事

-

柑橘のかいよう病 南関東などで多発のおそれ 令和7年度病害虫発生予報第1号 農水省2025年4月17日

柑橘のかいよう病 南関東などで多発のおそれ 令和7年度病害虫発生予報第1号 農水省2025年4月17日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】目指す方向を明確にせずして酪農・乳業の未来なし2025年4月17日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】目指す方向を明確にせずして酪農・乳業の未来なし2025年4月17日 -

むらの鎮守さまの祭り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第336回2025年4月17日

むらの鎮守さまの祭り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第336回2025年4月17日 -

「東建ホームメイトカップ2025」で優勝した生源寺選手に三重県産コシヒカリを贈呈 JA全農みえ2025年4月17日

「東建ホームメイトカップ2025」で優勝した生源寺選手に三重県産コシヒカリを贈呈 JA全農みえ2025年4月17日 -

「ひろしまの旬を楽しむ野菜市~ベジミル測定~」を無印良品3店舗で初開催 JA全農ひろしま2025年4月17日

「ひろしまの旬を楽しむ野菜市~ベジミル測定~」を無印良品3店舗で初開催 JA全農ひろしま2025年4月17日 -

小学生の食農教育補助教材を秋田県に贈呈 JA全農あきた、JAバンクあきた2025年4月17日

小学生の食農教育補助教材を秋田県に贈呈 JA全農あきた、JAバンクあきた2025年4月17日 -

人気の「但馬牛」をたっぷり1kg 3つの特典付き商品を数量限定で販売 JAタウン2025年4月17日

人気の「但馬牛」をたっぷり1kg 3つの特典付き商品を数量限定で販売 JAタウン2025年4月17日 -

JA新みやぎ、トレ食と未利用バイオマスの有効活用で協定締結 ヤマタネ2025年4月17日

JA新みやぎ、トレ食と未利用バイオマスの有効活用で協定締結 ヤマタネ2025年4月17日 -

「地球の歩き方」と初コラボ『おいしい日本の届け方』発行 農水省2025年4月17日

「地球の歩き方」と初コラボ『おいしい日本の届け方』発行 農水省2025年4月17日 -

「冷凍食品」の購入量 物価上昇でも影響は比較的小さく「冷凍食品の利用状況」実態調査2025年4月17日

「冷凍食品」の購入量 物価上昇でも影響は比較的小さく「冷凍食品の利用状況」実態調査2025年4月17日 -

「米コ塾」が2年目を迎え、現場へ足を運び、販促イベントなどを企画 米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局2025年4月17日

「米コ塾」が2年目を迎え、現場へ足を運び、販促イベントなどを企画 米・米粉消費拡大推進プロジェクト事務局2025年4月17日 -

徳島県・東みよし町"1年中いちごが採れる町"の発展を支援 「企業版ふるさと納税」活用による寄附 NEXYZ.Group2025年4月17日

徳島県・東みよし町"1年中いちごが採れる町"の発展を支援 「企業版ふるさと納税」活用による寄附 NEXYZ.Group2025年4月17日 -

人気インフルエンサー「農家の孫まっち」さんが公式アンバサダーに就任 クールコネクト2025年4月17日

人気インフルエンサー「農家の孫まっち」さんが公式アンバサダーに就任 クールコネクト2025年4月17日 -

農業機械導入を後押し「補助金申請代行サービス」提供開始 唐沢農機サービス2025年4月17日

農業機械導入を後押し「補助金申請代行サービス」提供開始 唐沢農機サービス2025年4月17日 -

鹿児島工場操業50周年記念「ポテトチップス九州味自慢 甘口しょうゆ味 黒さつま鶏仕立て」発売 カルビー2025年4月17日

鹿児島工場操業50周年記念「ポテトチップス九州味自慢 甘口しょうゆ味 黒さつま鶏仕立て」発売 カルビー2025年4月17日 -

香取市で「たちばなパークフェスMEET&MEAT」開催 肉料理のキッチンカーが大集合2025年4月17日

香取市で「たちばなパークフェスMEET&MEAT」開催 肉料理のキッチンカーが大集合2025年4月17日 -

コープいしかわを事業支援 職員派遣を継続新たに3人を派遣 コープデリ2025年4月17日

コープいしかわを事業支援 職員派遣を継続新たに3人を派遣 コープデリ2025年4月17日 -

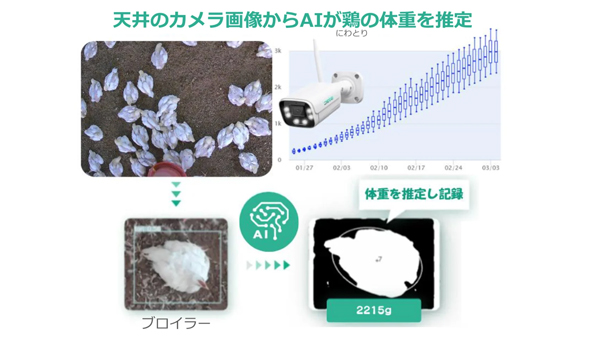

アクト・ノードが「中小企業優秀新技術・新製品賞」のソフトウエア部門で優秀賞を受賞2025年4月17日

アクト・ノードが「中小企業優秀新技術・新製品賞」のソフトウエア部門で優秀賞を受賞2025年4月17日 -

EFポリマーが10億円の資金調達を実施 持続可能なソリューションのグローバル展開と研究開発を加速2025年4月17日

EFポリマーが10億円の資金調達を実施 持続可能なソリューションのグローバル展開と研究開発を加速2025年4月17日 -

農薬出荷数量は1.2%増、農薬出荷金額は3.5%増 2025年農薬年度2月末出荷実績 クロップライフジャパン2025年4月17日

農薬出荷数量は1.2%増、農薬出荷金額は3.5%増 2025年農薬年度2月末出荷実績 クロップライフジャパン2025年4月17日