JAの活動:JAグループの目線で見た「協同組合に関する全国意識調査2022」

JAグループ目線で読み解く「協同組合に関する全国意識調査2022」 第1回 JCA・比嘉政浩専務2023年7月19日

日本協同組合連携機構(JCA)はこの春、「協同組合に関する全国意識調査」を実施し、協同組合への認知度・共感度・有益度について聞いた。JAグループの役職員向けに、本調査から読み取ってもらいたいトピックについて日本協同組合連携機構(JCA)代表理事専務の比嘉政浩氏に、隔週で数回に分けて解説してもらう。1回目は調査の狙いなどとともに、本調査で明らかになった准組合員の意識について解説する。

本調査の狙いと活用のあり方

(1) 成果を確認しつつ長期的に取り組むために

2018年に発足したJCAは、およそ3年を経て、2021年にJCAのビジョンを「協同をひろげて、日本を変える―『学ぶ』と『つながる』プラットフォームとして」に定めました。協同を、協同組合を、異種協同組合間の連携を広げることで社会を変えていけることに確信を持ち、一方で、常勤役職員約30名のJCAだけではこれらを成し遂げられないことを自覚し、プラットフォームとして、会員、各協同組合をつなげる役割を果たしていきたいと考えています。こうした取り組みを長いスパンでとらえ継続していく以上、成果や到達点を適時に確認しつつ進んでいく必要があります。

(2) 協同組合に対する理解促進を戦略的に進めるために

また、JCAには発足以来ほぼ一貫して「協同組合に対する理解促進をすすめてほしい」「そのための情報発信を、広報を」との声が会員から寄せられています。会員の要望には真摯に応えたいと考えていますが、JCAの一号会員(JAグループなど協同組合全国組織19団体)と比較しても態勢・資金ともに劣る当機構において、各会員を上回る情報発信は至難であり、何らかの工夫が必須です。

(3) 本調査の今後と活用のあり方

この二つの問題意識をもって、「協同組合に関する全国意識調査」を初めて実施しました。結果の詳細はJCAのHPに掲載しています。

本調査では、協同組合に対する全国的な認知度・共感度・有益度や、組合員・非組合員の意識の差などを明らかにしています。また、県別に各400人のサンプルを確保し、県別結果の比較が可能です。

第一の問題意識に対しては、今後この調査を3年に一度程度の頻度で実施し、成果や到達点を確認することで、「協同をひろげる」ための有効な戦略を見出す端緒にしたいと考えています。

第二の問題意識に対しては、調査結果を踏まえて、JCAだからこそ実践・提案できる情報発信・広報の具体策を検討いたしたい。

JAグループ役職員に特に伝えたいことを紹介

協同組合横断組織であるJCAとしての狙いは以上のとおりですし、また、本調査を担当したJCA西井賢悟主任研究員がJA経営実務にも2023年7月号から3回にわたり解説記事を書きますので、そちらもぜひお読みいただきたいと思います。

私からは、JAグループ役職員の皆様に、本調査からぜひ読み取っていただきたいトピックについて数回に分けてJAcomでご紹介させていただきたいと思います。

准組合員の意識が明らかに

(1)利用制限、が、意思反映、に

准組合員の事業利用制限が政治的に議論され、農協法の5年後条項に定める検討期限が来て、令和3年度の規制改革実施計画(閣議決定)が、JAに対し准組合員の意思反映等の方針策定を求めた経過は皆さんご存じのとおりです。

往時の、准組合員に事業利用制限を設けるべき、との主張の背景の一つは、「准組合員というが実態は単なる事業利用者だ」「JAは准組合員を組合員として扱っておらず組合員としての実態はない」「准組合員の実態は員外利用者と同じであり、員外利用制限逃れ、員外利用の隠れ蓑に過ぎない」「員外利用には事業量の制限があるのだから准組合員にも同様の制限があって然るべきだ」との認識でした。

これに対するJAグループの主張は、「准組合員は協同組合たるJAの組合員であり、実態としても単なる事業利用者ではない。農業振興・地域振興の賛同者、理解者だ」「自ら出資金まで出して組合員になる主たる目的は事業利用であり、組合員の事業利用を制限することは協同組合の運営上、全くおかしなことだ」というものでした。

この主張が一定理解され、規制改革実施計画の決定になったと受けとめています。利用制限が議論され、出口が意思反映になったことに疑問を持った方もおられるかもしれません。JAグループの主張を受けて「准組合員は組合員だ、だから協同組合たるJAの運営に意思を反映するのだ」との議論経緯とご理解いただきたいと思います。

(2)明らかになった准組合員の意識

本調査で初めて全国ベースで准組合員の意識が明らかになりました。JAグループの主張の正否が問われます。

① 准組合員の農産物の国産・地元産志向は高い

本調査は回答を5段階に分け点数化し、カテゴリー毎の比較を可能としています。

なお、単にカテゴリー間で数値差があっただけでは統計上意味のある差があったとは言えず、統計上有意な差があったかどうかには判定が必要です。以下の記述はいずれも1%水準で有意(99%の確率で差があると言える)の結果です(詳細は当機構HPの本調査報告書を参照)。

准組合員は、農産物の国産志向が高く(准組合員3.86>全体3.55)、同じく地元産志向も高い(准組合員3.63>全体3.33)との結果が出ています。准組合員は単なる事業利用者、JAバンクやJA共済の商品選択の結果のみで准組合員になっている、との捉え方ではこの数値は説明できません。

②准組合員はSDGsへの関心が高い

同様に准組合員はSDGs17項目すべてについて、関心が高いとの結果が出ています(例えば、13「気候変動に具体的対策を」では准組合員2.81>全体2.56)。

③准組合員は他の協同組合のこともよく知っている

各種の協同組合をどの程度知っているか(認知度)の調査では、准組合員は生協などの他の協同組合のことをよりよく知っている、との結果になっています(購買生協の認知度は、准組合員2.64>全体2.50)。

(3)意義と課題

①JAグループの主張は正しかった

これらの結果からは、JAの准組合員が、JAの組合員らしい意識、組合員らしさを持っておられることが浮かび上がります。日本農業を応援したい、とお考えで、SDGsなど社会的な課題にも関心が高い。さらには他の協同組合のこともよくご存じである。単なる事業利用者だ、として事業利用制限を主張していた者に対し、数値をもって反論できることとなります。

②しかし課題はある

一方で、十分な結果であるか、との自省も必要ではないでしょうか。例えば、農産物の国産志向を問う設問に、「国産であることをやや意識している」と全員が応えれば結果は4.00点。全員が「どちらともいえない」と応えれば3.00点。先述のように准組合員と全体の差は0.31点(准組合員3.86、全体3.55。ちなみにJAの正組合員は3.87)に留まっています。この差を広げていく、JAの准組合員がさらに「組合員らしさ」を強めていくことがJAグループの組織・事業基盤の強化のために必要だと思います。

JA全国大会決議が例としてあげるように、准組合員を「正組合員とともに、地域農業や地域経済の発展を支える組合員」「農業振興の応援団」と位置づけ、准組合員も含めて事業を展開する方針であれば、JAから准組合員への働きかけをさらに強め、国産志向を含め、准組合員の「組合員らしさ」をさらに深めていくことが求められます。

准組合員の意思反映を充実すれば、JAが農業振興に経営資源を投入することに反対するのでは、との意見がありますが、消費者の理解なくして農業振興はあり得ないのであり、目指すべきは、准組合員が農業への理解をより一層深め、その賛同・参加・参画を得つつJAとして農業を振興していく道であり、その土台はあると受けとめるべきと考えます。

③意識の差はなぜ生じているのか

准組合員が農業や協同組合についてメディア等を通じて得る情報はほぼ非組合員が得ている情報と同じでしょう。それでも意識に差があるということは、准組合員になる前からそのような意識のある方々であった(国産志向等の方が准組合員として加入される傾向にある)という理解の仕方と、JAの広報誌、SNSなどによる情報、直接JA役職員から得る情報が影響している、との二つの見方が成り立ちますが、今回の調査だけではその点までは明らかにできません。

(4)県別に さらに時系列に

本調査は県別の結果もお出しできます。全JA都道府県中央会はJCAの会員であり、お求めがあれば、例えば上述の「○○県の准組合員の意識」をお出しします。各県単位で見てもほぼ全国的な傾向と同様の結果になっています。但し、厳密にいえば、サンプル数、調査結果から、統計上、県別に見て准組合員と全体との間に意識の差があると言えるかについては個別に判断する必要があります。

そして最初に申しあげたように、JCAは3年に一度程度本調査を継続実施する予定です。各県で正准組合員の意識の変化を時系列に追うことが可能になります。次回以降の調査には、こうした項目を入れていくべき、とのご意見があれば検討します。ぜひご意見をお寄せください。

成果を確認しつつ、中長期的に継続して取り組む意識を持ちたいと考えています。

◇

次回以降、同様に、JAグループが本調査から何を読み取ることができるか、順次ご紹介します。「農業に関する消費者の理解醸成は生協とJAの准組合員から」「JA広報誌の存在は思いの他大きい」「協同組合への理解のために子供時代の経験が重要」「求めていくべきイメージは『伝統がある』から『親しみやすい』へ」「協同組合間の相互理解こそ」(それぞれ仮題)などのテーマを予定しています。

【あわせて読みたい記事】

・協同組合は「親しみやすい」 「共感」は子どもの頃から JCAが協同組合に対する意識調査(2023.4.11)

重要な記事

最新の記事

-

情報提供やDXで厚生連医療を支える 医薬品メーカーは"節度"ある利潤を 日本文化厚生連・東公敏理事長2025年12月23日

情報提供やDXで厚生連医療を支える 医薬品メーカーは"節度"ある利潤を 日本文化厚生連・東公敏理事長2025年12月23日 -

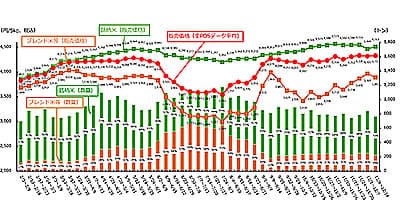

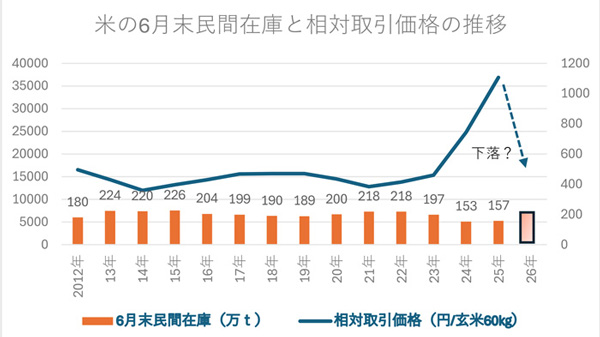

数字で読む「令和の米騒動」(上) 混乱招いた流通悪者論 集荷後半に"異変"2025年12月23日

数字で読む「令和の米騒動」(上) 混乱招いた流通悪者論 集荷後半に"異変"2025年12月23日 -

数字で読む「令和の米騒動」2025 (下) 始まった損切り 小売りにも値下げの動き2025年12月23日

数字で読む「令和の米騒動」2025 (下) 始まった損切り 小売りにも値下げの動き2025年12月23日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(4)クリスマスマーケットとホットワイン2025年12月23日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(4)クリスマスマーケットとホットワイン2025年12月23日 -

神明が先物市場の価格使った契約を生産者に呼びかける【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月23日

神明が先物市場の価格使った契約を生産者に呼びかける【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月23日 -

米のコスト指標作成へ 米穀機構に委員会設置2025年12月23日

米のコスト指標作成へ 米穀機構に委員会設置2025年12月23日 -

「令和7年産新米」最大12.5%値下げ アイリスグループ2025年12月23日

「令和7年産新米」最大12.5%値下げ アイリスグループ2025年12月23日 -

業務用米の特徴を紹介 播種前・書面契約のリスク管理 東京で業務用米セミナー&交流会2025年12月23日

業務用米の特徴を紹介 播種前・書面契約のリスク管理 東京で業務用米セミナー&交流会2025年12月23日 -

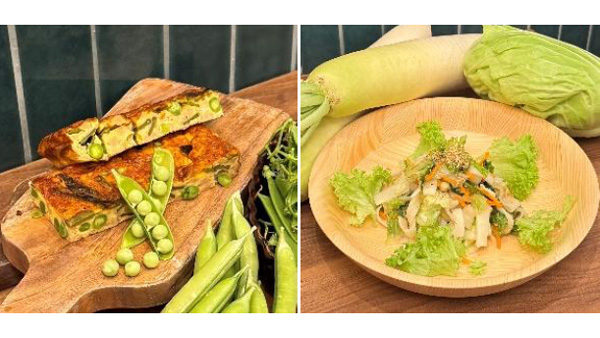

甘み増す旬野菜「和歌山県産冬野菜フェア」直営店舗で開催 JA全農2025年12月23日

甘み増す旬野菜「和歌山県産冬野菜フェア」直営店舗で開催 JA全農2025年12月23日 -

ノウフク・アワードで「チャレンジ賞」障害者の社会参画や地域農業に貢献 JA全農2025年12月23日

ノウフク・アワードで「チャレンジ賞」障害者の社会参画や地域農業に貢献 JA全農2025年12月23日 -

「石川佳純47都道府県サンクスツアーin鳥取」4年かけて遂に完走 JA全農2025年12月23日

「石川佳純47都道府県サンクスツアーin鳥取」4年かけて遂に完走 JA全農2025年12月23日 -

「水戸ホーリーホックJ2優勝&J1昇格キャンペーン」開催中 JAタウン2025年12月23日

「水戸ホーリーホックJ2優勝&J1昇格キャンペーン」開催中 JAタウン2025年12月23日 -

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」を宇宙で初披露 年越しイベントを生配 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月23日

「トゥンクトゥンク」と「きぼうの種」を宇宙で初披露 年越しイベントを生配 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月23日 -

米国ニューヨーク市に人工光型植物工場のマーケティング拠点を開設 クボタ2025年12月23日

米国ニューヨーク市に人工光型植物工場のマーケティング拠点を開設 クボタ2025年12月23日 -

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月23日

鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月23日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除 農水省2025年12月23日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を解除 農水省2025年12月23日 -

鹿児島県南大隅町と包括連携協定を締結 町内事業者と働き手をサポート タイミー2025年12月23日

鹿児島県南大隅町と包括連携協定を締結 町内事業者と働き手をサポート タイミー2025年12月23日 -

まるまるひがしにほん「東日本酒博覧会~年越し酒~」開催 さいたま市2025年12月23日

まるまるひがしにほん「東日本酒博覧会~年越し酒~」開催 さいたま市2025年12月23日 -

利用者・行政・協同組合が連携 焼売やナゲットで食料支援 パルシステム神奈川2025年12月23日

利用者・行政・協同組合が連携 焼売やナゲットで食料支援 パルシステム神奈川2025年12月23日 -

本格スイーツの味わい「安納芋プリン スイートポテト仕立て」期間限定で発売 協同乳業2025年12月23日

本格スイーツの味わい「安納芋プリン スイートポテト仕立て」期間限定で発売 協同乳業2025年12月23日