JAの活動:創ろう食と農 地域とくらしを

市場経済社会における協同組合の役割 原弘平・農村金融研究会専務理事2014年7月30日

・市場原理至上主義現代社会に深刻な歪み

・参加型民主主義求められる第三の道

・協同組合への期待自然環境を守る調整の機能

・持続可能な社会農・漁・林は“共有資源”

市場原理至上主義は、今や世界の隅々にまでその勢力を広げつつあるように思われる。

現代の社会において、様々な財・サービスの需給を決定する「市場」の機能は欠くべからざるものであり、それ無しに我々の生活を考えることは不可能であろう。しかし、一方において、市場機能への行き過ぎた過信は、世界の存立を揺るがしかねない深刻な問題を惹起しつつある。

地域の連携を世界に

「社会経済」の拡大へ

◆市場原理至上主義 現代社会に深刻な歪み

その第一は、行き過ぎた自由化、競争主義が貧富の格差を拡大し、社会に大きな歪みと不安定化をもたらしている点である。資源大国、ブリックスなどともてはやされ、高い成長を続けていたブラジルにおいて、なぜあれだけ激しいワールドカップ反対の市民運動が拡がったのか、わが国経済界が目標にすべきともてはやしていた韓国において、高い自殺率、若者の失業者の増大、格差拡大など、多くの社会問題が噴出しているのはなぜか。それらはともに、新自由主義政策による経済成長、企業利益拡大の陰で、社会に大きな歪みが蓄積していたことを物語るものといえよう。

その第一は、行き過ぎた自由化、競争主義が貧富の格差を拡大し、社会に大きな歪みと不安定化をもたらしている点である。資源大国、ブリックスなどともてはやされ、高い成長を続けていたブラジルにおいて、なぜあれだけ激しいワールドカップ反対の市民運動が拡がったのか、わが国経済界が目標にすべきともてはやしていた韓国において、高い自殺率、若者の失業者の増大、格差拡大など、多くの社会問題が噴出しているのはなぜか。それらはともに、新自由主義政策による経済成長、企業利益拡大の陰で、社会に大きな歪みが蓄積していたことを物語るものといえよう。

貧富の格差は先進国においても急速に広がっている。我が国のワーキングプア、ネットカフェ難民等の問題は、多少株価が持ち直したといったことで解決されるものでは決してない。自由の国アメリカにおいてすら、取り残された「99%の国民」による激しいデモがウォールストリートに始まり、全米に展開したことは耳目に新しい。

こうした自由化に伴う格差・貧困の問題は、単にそれぞれの国における国内問題にとどまらない。世界に頻発する民族紛争、内紛、テロ等には、それぞれの地域における宗教、民族等、固有の歴史的問題に加え、より基本的な背景として貧困、格差の問題があることには疑う余地がない。

行き過ぎた市場原理主義の第二の問題は、それが自然環境を急速に破壊しつつあることである。国連は、2014年を「国際家族農業年」とし、2015年を「国際土壌年」とすることを決定した。この2つの国際年の背景となっているのは、大規模開発、収奪的農業による自然環境の破壊に対する強い危機感である。FAO(国際連合食糧農業機関)が2011年に発表した「食料と農業のための世界土地・水資源白書」においては、全世界の土地資源のほぼ4分の1が非常に劣化、中程度のものを含めると約3分の1が劣化とされている。水資源については、地下水の塩類化と汚染、水系やエコシステムの劣化が進んでおり、世界の主要産地における集約的な地下水の利用が帯水層の貯水量低下をもたらし、地下水の緩衝機能が失われつつある、としている。

農業分野に限らず、短期的な経済性のみを追求した資源の収奪、さらには原子力、遺伝子組み換え等、環境に決定的な影響を与えかねない技術の飽くなき追求は、単に地域的な問題にとどまらず、地球環境全体の持続可能性に強い懸念を抱かせるものである。

(写真)

原弘平氏

◆参加型民主主義 求められる第三の道

現代社会の抱えるこの二つの大きな課題-社会的不均衡の拡大と自然環境の破壊-は、いずれも短期的・経済的利益の追求をその原動力とする「市場」が本来的に有している負の側面といえる。こうした負の側面は、1980年代以降、先進諸国における財政赤字の拡大、福祉国家の行き詰まりのなかで新自由主義的政策が拡大し、さらにそれが多国籍企業のグローバルな活動を通じて世界に広がるなかで、急速に顕在化してきたものといえよう。

現代社会の抱えるこの二つの大きな課題-社会的不均衡の拡大と自然環境の破壊-は、いずれも短期的・経済的利益の追求をその原動力とする「市場」が本来的に有している負の側面といえる。こうした負の側面は、1980年代以降、先進諸国における財政赤字の拡大、福祉国家の行き詰まりのなかで新自由主義的政策が拡大し、さらにそれが多国籍企業のグローバルな活動を通じて世界に広がるなかで、急速に顕在化してきたものといえよう。

アメリカにおけるレーガン政権、イギリスのサッチャー政権、日本の中曽根政権はいずれも1980年前後に誕生し、新自由主義に基づく小さな政府を目指し、福祉の削減、高額所得者の税率引き下げ、規制緩和、といった政策を推し進めた。わが国においては、その後も基本的にはそうした流れが引き継がれ、「官から民へ」「規制緩和」「平成の開国」「抵抗勢力」「岩盤」といった様々な標語がマスコミを通じて国民に浸透し、あたかも自由化が望ましい価値であり、それに反対するものは悪であるといった構図が形成されていった。 そこには、国家による政策が行き詰まれば市場に依存せざるを得ないという、二者択一の発想しかない。しかし、行き過ぎた市場原理主義の様々な矛盾が明らかになりつつある現代社会において、今真に求められているのは、国家でも市場でもない、第三の道であるといえよう。

現代の社会においては国家や企業以外に様々な形で経済活動を営んでいる主体が存在する。既存の協同組合、共済などはその代表的なものであり、さらに近年はNPO等の市民団体、ワーカーズコープ等新たな形態の組織の活動も活発化している。それぞれの組織は法的な形態や活動内容は異なるが、人々が集まり共通の目的を達成するためにつくられた組織であること、資本の論理ではなく参加型の民主主義により運営されること、といった共通の要素をもっている。

(写真)

利益を優先し、労働者の生活をないがしろにする企業を訴える労働者(韓国)

◆協同組合への期待 自然環境を守る調整の機能

日本においてはあまり一般的ではないが、欧州諸国等においては、そうした共通の要素に着目し、これらの組織を「社会的経済」といった一つの概念で捉えようとする考え方が広まりつつある。国家でもなく企業でもない、人々の自主的な参加により作られたこの「社会的経済」こそ、現代社会の抱える様々な問題に対し、その役割の発揮が強く求められており、協同組合はその中心となるべきものであるといえよう。

協同組合運動は、その歴史的な形成の過程に明らかなように、社会的に弱い立場に置かれた

ものが共同し、助け合うことによってその地位の向上をはかろうとするものであった。現代社会においては、産業革命期における農民、都市労働者の悲惨な生活こそ改善されたものの、先に述べたように、新たな貧困・格差の問題は深刻化しつつあり、現代における協同組合の役割は再び大きくなっている。

近年、労働者協同組合等の新たな協同組合は、人々が共同して事業を立ち上げること等を通じ、社会から取り残された人々を再び社会に包摂する取組みを行っている。大企業、多国籍企業による寡占的な支配が強まるなかで、農協を含め、既存の協同組合においても小規模生産者の共同の意義は再び大きくなりつつある。

こうした、社会的に弱い立場のものが集まることにより、市場経済のなかでの競争に対抗する力を得ていくこと、これを協同組合の「対抗機能」とすると、近年重要になりつつある協同組合のもう一つの機能は、その「調整機能」ともいうべきものであろう。先に述べた現代社会の抱えるもう一つの問題「自然環境の破壊」への対応には、こうした協同組合の有する「調整機能」が極めて重要となる。

女性初のノーベル経済学賞受賞者、エリノア・オストロムは、世界の共有資源(漁業資源、入会地、灌漑用水等、人々が共同で利用する資源)の管理について、多くの事例の詳細な分析を行い、どのような仕組みが資源の破壊を招かず、長期にわたり持続しているかを明らかにした。彼女によれば、資源の長期安定的な管理を実現するうえで最も効率的で有効であるのは、国家による強制的な管理でも、市場メカニズムによる管理でもない、地域の人々の参加による自治的な管理であった。彼女は、こうした共有資源の概念はグローバルな地球環境にも拡張し得ると考えている。

◆持続可能な社会 農・漁・林は“共有資源”

農業資源、漁業資源、森林資源は、それぞれ私有財産としての側面と同時に、お互いの利用の在り方が相互に影響し合う、地域の共有資源としての側面を強く有する。大きく見れば、国の貴重な資源として、国民全体の資源ともいえるものである。その持続可能で有効な利用をはかっていくうえで、農協、漁協、森林組合といった協同組合の役割は極めて大きいものといえよう。

国が市場への依存を高め、規制緩和、法人税引き下げ、「特区」の拡大、貿易自由化など、あたかも多国籍企業の誘致合戦のような政策を推し進めるなか、現代社会は格差の拡大、自然破壊といった問題がさらに深刻化しつつある。現在の協同組合は、単独でそれを押しとどめるにはあまりにその力は小さい。しかし、一方において、国連の定めた「国際協同組合年」「国際家族農業年」「国際土壌年」といった一連の国際年は、明らかに世界の市場原理主義の流れに疑問を提起する一つの大きな流れであるといえる。

地域における取組みが連携し、「社会的経済」として拡大し、世界的な市民の連携が強まっていく時、我々が市場原理至上主義に対抗し得る力を得ることは決して不可能なことではない。

【著者略歴】

はら・こうへい

1952年生まれ、東京都出身。

1977年東大農学部農業経済学科卒、農林中央金庫入庫。資金証券部部長代理、ニューヨーク支店副支店長、開発投資部副部長、アグリビジネス投資育成(株)代表執行役等を経て、2012年(株)農林中金総合研究所常務取締役。2014年6月より現職。

(関連記事)

・海外協同組合からのメッセージを考える 板橋衛・愛媛大学農学部准教授(2014.07.30)

重要な記事

最新の記事

-

宮崎県で鳥インフル 国内13例目2026年1月5日

宮崎県で鳥インフル 国内13例目2026年1月5日 -

埼玉県で鳥インフル 国内12例目2026年1月5日

埼玉県で鳥インフル 国内12例目2026年1月5日 -

北海道で鳥インフル 国内11例目2026年1月5日

北海道で鳥インフル 国内11例目2026年1月5日 -

1月の野菜生育状況と価格見通し キャベツ、レタスは平年を下回る見込み 農水省2026年1月5日

1月の野菜生育状況と価格見通し キャベツ、レタスは平年を下回る見込み 農水省2026年1月5日 -

JA西三河 ミニトマト「赤美味」学生が作った新ロゴ披露 愛知県西尾市2026年1月5日

JA西三河 ミニトマト「赤美味」学生が作った新ロゴ披露 愛知県西尾市2026年1月5日 -

若者を欺く世論調査という名の陰謀【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月5日

若者を欺く世論調査という名の陰謀【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月5日 -

デジタル証券株式会社へ出資 農林中金キャピタル2026年1月5日

デジタル証券株式会社へ出資 農林中金キャピタル2026年1月5日 -

【年頭あいさつ 2026】渋澤温之 パルシステム生活協同組合連合会 代表理事理事長2026年1月5日

【年頭あいさつ 2026】渋澤温之 パルシステム生活協同組合連合会 代表理事理事長2026年1月5日 -

殺菌剤「ジオゼット水和剤」取り扱い開始 OATアグリオ2026年1月5日

殺菌剤「ジオゼット水和剤」取り扱い開始 OATアグリオ2026年1月5日 -

農福連携×メタバース 大隅半島ノウフクコンソーシアムとパートナーシップ協定締結 AGRIVERSE2026年1月5日

農福連携×メタバース 大隅半島ノウフクコンソーシアムとパートナーシップ協定締結 AGRIVERSE2026年1月5日 -

東京農工大にオフィス開設 新規事業開発、人材採用を加速 テラスマイル2026年1月5日

東京農工大にオフィス開設 新規事業開発、人材採用を加速 テラスマイル2026年1月5日 -

大田市場の仲卸・大治と生鮮流通における戦略的パートナーシップを締結 SANKO MARKETING FOODS2026年1月5日

大田市場の仲卸・大治と生鮮流通における戦略的パートナーシップを締結 SANKO MARKETING FOODS2026年1月5日 -

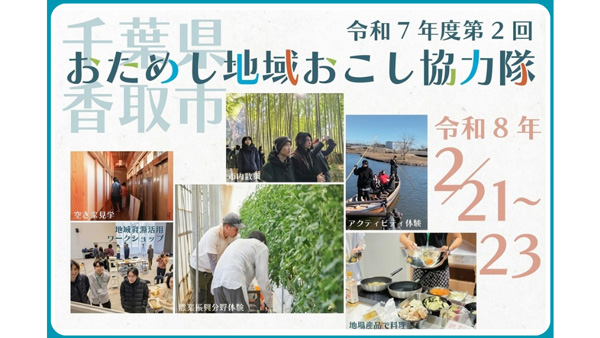

千葉県香取市「令和7年度第2回おためし地域おこし協力隊」参加者を募集2026年1月5日

千葉県香取市「令和7年度第2回おためし地域おこし協力隊」参加者を募集2026年1月5日 -

広島の食と特産物が一堂に「広島ふるさと祭り」9日から上野公園で開催2026年1月5日

広島の食と特産物が一堂に「広島ふるさと祭り」9日から上野公園で開催2026年1月5日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月5日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月5日 -

誰もが農業を学べる場を「週末農業スクール」クラファンで支援募集 マイファーム2026年1月5日

誰もが農業を学べる場を「週末農業スクール」クラファンで支援募集 マイファーム2026年1月5日 -

空撮・測量・点検・物流・農業まで一挙紹介「DJIドローンフェス2026」開催 セキド2026年1月5日

空撮・測量・点検・物流・農業まで一挙紹介「DJIドローンフェス2026」開催 セキド2026年1月5日 -

季節限定「春のフルーツこれ一本 白桃&アセロラブレンド」新発売 カゴメ2026年1月5日

季節限定「春のフルーツこれ一本 白桃&アセロラブレンド」新発売 カゴメ2026年1月5日 -

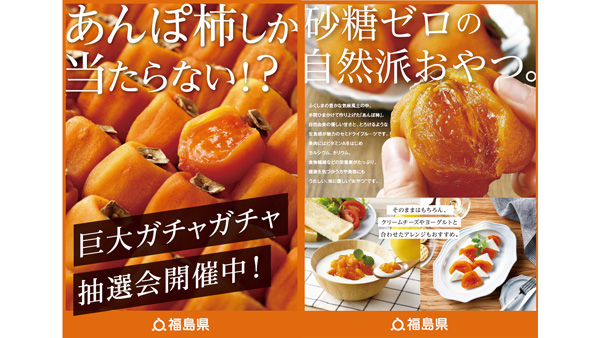

伊達のあんぽ柿の日「あんぽ柿巨大ガチャ抽選会」開催 福島県2026年1月5日

伊達のあんぽ柿の日「あんぽ柿巨大ガチャ抽選会」開催 福島県2026年1月5日 -

ロボット米を加工した米粉「雷粉」EC販売開始 ineRobo2026年1月5日

ロボット米を加工した米粉「雷粉」EC販売開始 ineRobo2026年1月5日